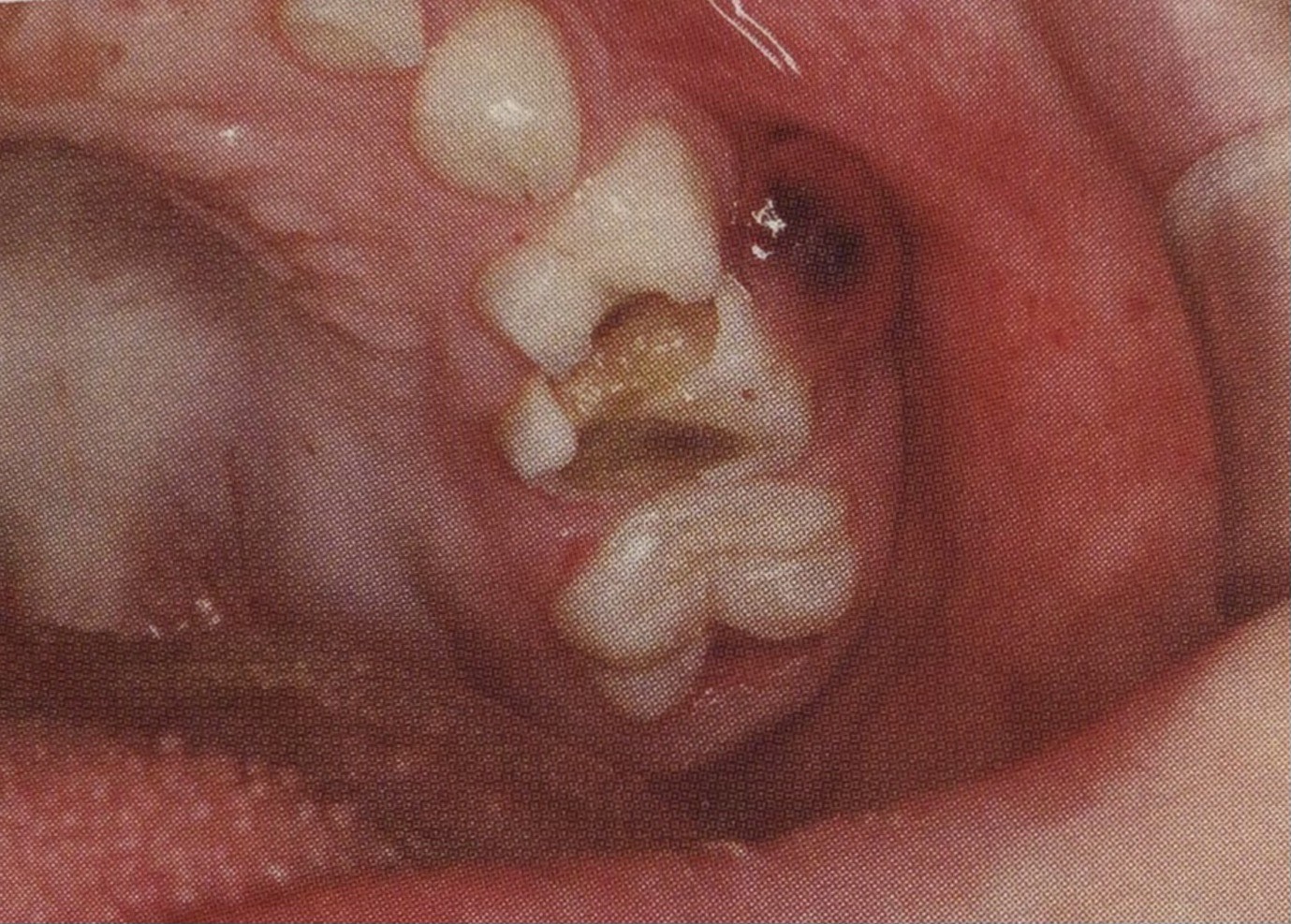

👿🦷むし歯ができてしまったら・・・🦷👿

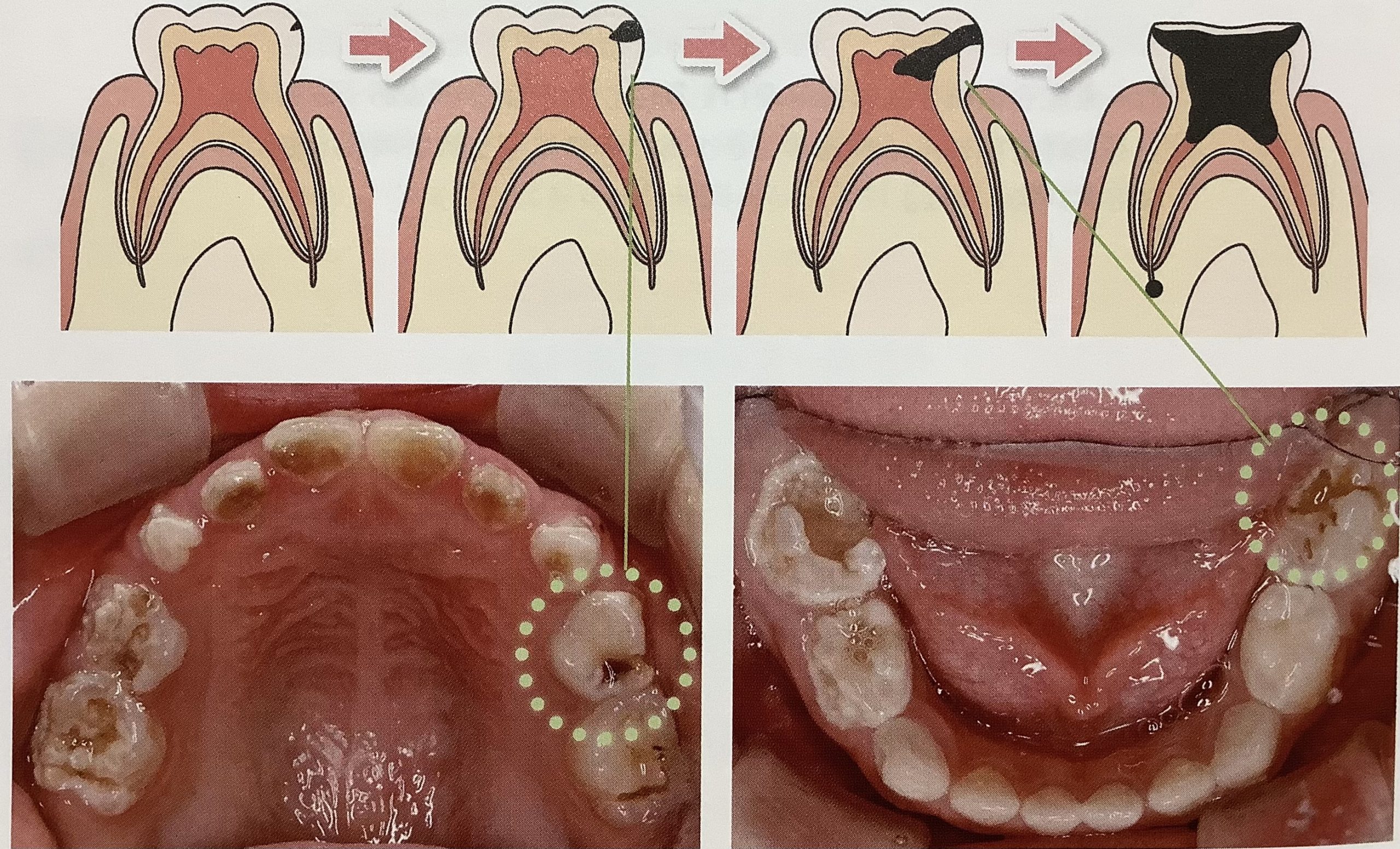

むし歯ができるとこうなります

⚫︎食べかすなどが挟まって臭い ⚫︎歯がしみたり痛い、かめない

⚫︎歯肉が腫れる、口があかない ⚫︎熱が出る

⚫︎うまく発音できない ⚫︎見た目が悪い 等…

むし歯が進むと

乳歯のむし歯が進行すると

痛みでかめなくなったり硬いものを避けるなど偏食になったり、かむ回数が減ってかむ力や顎の発育にも影響します。

むし歯の治療

むし歯の治療の進めかた

1局所麻酔

治療をする際には、痛みがないように局所麻酔をします。

むし歯ゼロのお口をつくるには

むし歯は、歯のある人ならだれでもなりうるものです。むし歯は遺伝ではなく、生まれてから間もなくつくられるむし歯になりやすい環境と、その後の習慣によりつくられます。お子さんが小さい頃から正しい習慣を身に付けることで、むし歯になりにくい環境をつくることができます。むし歯菌を定着させないこと、そして丁寧な歯磨きと規則正しい食生活を心がけてむし歯ゼロのお口をつくりましょう。

当院の定期検診でも保護者様に仕上げ磨きの方法やブラッシングのコツ、患者さま一人ひとりに合ったおすすめのアイテム等をお伝えしますので、一緒に口内環境を整えていきましょう。ご来院お待ちしております。

初診の方の受付はこちらです(定期検診または治療ご希望の方)

インビザライン矯正の無料ご相談はこちらです

既存の患者様のWEB予約はただいま準備中です。お手数ですがお電話にてお願いいたします。

年末年始の休診のお知らせ

下記日時を年末年始休業とさせていただきます。

12月31日(金)~1月5日(水)

1月6日(木)より通常診療とさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症対策について

患者様へのお願い

体温が37.5℃以上ある時は受診をお控え下さい。また過度に咳やくしゃみ等呼吸器症状のある方も受診をお控え下さい。ご来院されても受診をお断りすることがあります。

他の患者様のためにマスクの装着や咳エチケットなどにご協力お願いいたします。

当院におけるコロナウイルス感染防止への取り組み

院内感染防止対策として、普段から行っている取り組み

- ☑マスクとグロ-ブ(医療用ゴム手袋)、ゴ-グルの着用。

- ☑グロ-ブの患者さん毎の交換。

- ☑患者さん用エプロン、コップは使い捨てにし、患者さん毎に廃棄。

- ☑治療器具は、ドリルなどのハンドピースを含め患者さん毎に交換し、消毒滅菌。

- ☑口腔外バキュ-ムの使用により、エアロゾルの吸引。

- ☑診療台や操作パネル等の消毒液による清拭。

- ☑スタッフの頻繁な手洗いと手指消毒。

- ☑診療室内での空気清浄機の多数設置

- ☑完全予約制の為、待合室での待ち時間が少なく第三者との接触が少ない

さらに取り組んでいること

- ☑待合室のドアを開放して換気しています。

- ☑待合室への消毒液の設置。

- ☑ドアノブや取っ手、手すりの消毒液による清拭。

- ☑待合室の椅子の消毒液による清拭。

- ☑診療室に入る前に手指の消毒