女性ホルモンと口腔の関係

こんにちは😃

おとなとこどもの経堂歯科です🦷

今回は女性にスポットをあて、女性ホルモンがどのように影響を与えるのかお話させてください。

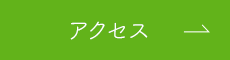

女性のライフスタイルと女性ホルモンの関係は、とても深くて繊細です。生活習慣のちょっとした変化がホルモンバランスに影響を与え、心や体の調子に大きく関わってきます。

◼️女性ホルモンとは?

主に2種類:

エストロゲン(卵胞ホルモン):肌や髪のツヤ、骨の健康、自律神経の安定に関わる

プロゲステロン(黄体ホルモン):妊娠の準備、体温の上昇、むくみやすさなどに関わる

この2つのバランスが月経周期に合わせて変動しています。

では、このライフステージの中でどのような症状が出現するでしょうか?

【1.月経周期】

・影響:月経前や月経中にホルモンバランスが変動すると、歯茎が腫れやすくなったり、出血しやすくなることがあります。(ホルモン性歯肉炎)。

・原因:エストロゲンとプロゲステロンの変動が、歯茎の血管透過性や炎症反応に影響。

【2.妊娠】

・影響:妊娠性歯肉炎が起こりやすくなります。これは妊娠中のホルモンの影響で歯茎が敏感になり、腫れや出血が増える状態。

・他:妊娠性エプーリス(歯茎の良性のしこり)ができることもあります。

・注意点:妊娠中は免疫力が低下しやすいため、歯周病が悪化しやすく、また早産や低体重児のリスクとも関連しています。

【3.ピルの服用】

・影響:経口避妊薬(ピル)に含まれるホルモンが、歯茎に影響を与え、歯周病のリスクを高める可能性があります。

・その他:血栓症リスクに関連して、一部の抜歯や外科処置時に注意が必要な場合も。

【4.更年期】

・影響:エストロゲンの減少により、口腔乾燥(ドライマウス)、歯周病、骨密度の低下(顎骨にも影響)などが起きやすくなります。

・症状:焼けるような痛み(口腔内灼熱感)、味覚異常などが報告されることも。

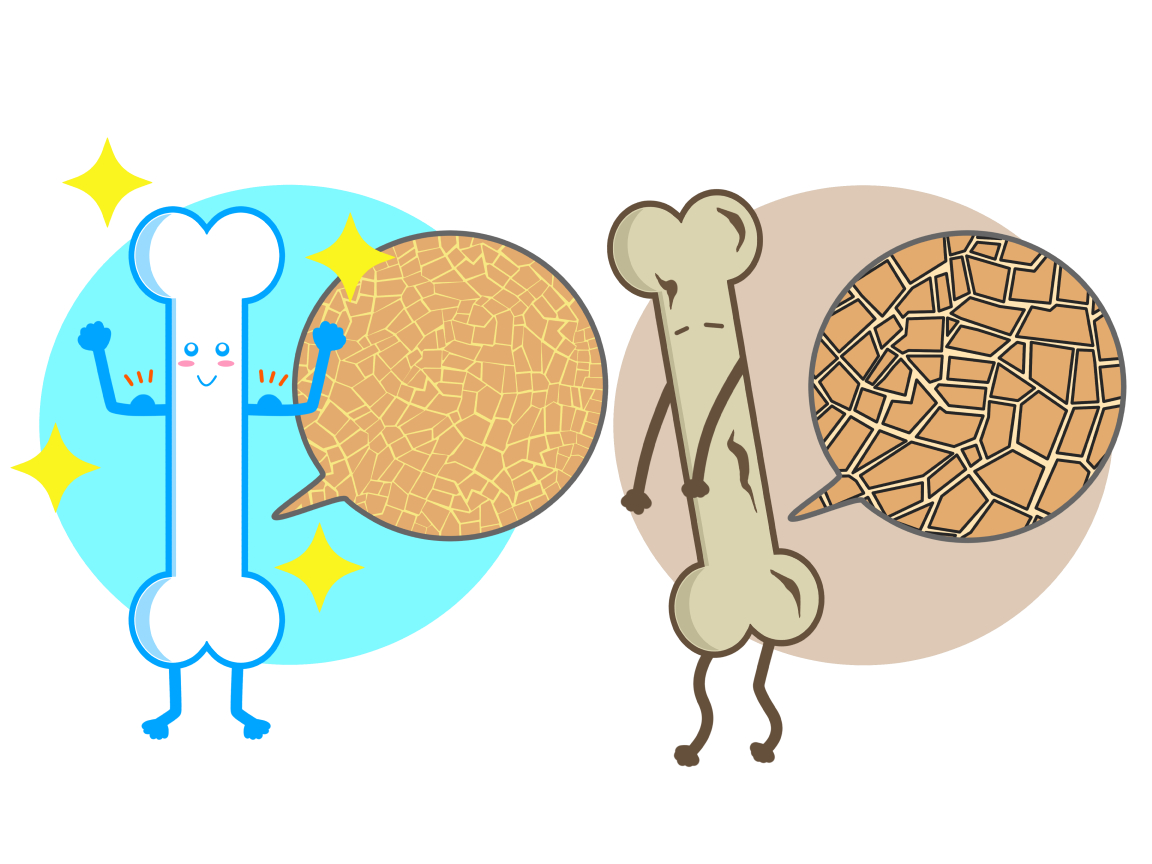

【5.骨粗しょう症】

・閉経後の女性は骨密度が低下しやすく、顎の骨も例外ではありません。歯がぐらついたり、歯を支える骨が痩せてしまうことがあります。

【まとめ】

ホルモンは歯茎や顎の骨、唾液の分泌、免疫反応などに影響を与えるため、ライフステージに応じた口腔ケアはとても大切です。特に以下の点に注意すると良いです。

・定期的な歯科検診

・妊娠・更年期などのタイミングでの相談

・歯周病予防(正しい歯磨き、フロス、定期クリーニング)

定期検診はなぜ必要?

歯医者といえば「治療」を行う場所というイメージがあるかもしれませんが、最近は国を挙げて歯科検診を義務化しようとする流れもあります。

症状もないのになぜ定期検診が重要視されているのでしょうか❔今回は定期検診を受ける理由やメリットについてご紹介します🐭🌈

定期検診には行かなくていい?

結論からお伝えすると「歯医者の定期検診は非常に重要」です。

日頃から丁寧にケアをしていても生活習慣や歯の質によって虫歯になりやすい、なりにくいは変わってきます。

痛みが出る頃には細菌感染が進み、神経まで菌が到達してしまい、歯を失うことになったり、再治療を行わなければなりません。このような最悪な事態を避けるためにも、定期的な歯科検診は重要とされています。

定期検診に行くメリットとは?

①虫歯や歯周病の早期発見

定期検診に行く大きなメリットは、歯や歯肉の変化をいち早く発見できることです。痛みが出たときに行くのが歯医者だと思われがちですが、痛みが出てからでは手遅れになり、最悪の場合、抜歯が必要になることもあります。早期発見することで、そうしたリスクを軽減できるだけでなく、歯を削らずに済むことが出来たり、簡単な処置で終えることができます。

②定期的なクリーニングで口腔内環境を清潔に保つことができる

定期検診では、細菌の塊であるプラークや、それらが石灰化してできた歯石を除去します。どれだけ丁寧な歯磨きを心掛けていても、歯ブラシが届かない部分があったりして、完璧にはお掃除できないことが多いです。その汚れを放置したままにすると、歯肉が腫れて歯磨き中に出血し、歯肉炎や歯周病を引き起こします。定期的にクリーニングを行うことで、お口の中の健康を守ることが出来ます。

③補綴物や詰め物の異常に気付くことができる

詰め物や被せ物をしている場合、歯との隙間の汚れを歯ブラシで除去するのは難しく、丁寧にケアしていても気づかないうちに二次カリエスになってしまったりします。定期検診を受けておくことで、治療している歯周辺のトラブルを早期発見することができます。

④治療後の経過を観察できる

治療した歯がその後問題を起こしていないか、経過を観察できます。定期検診では治療後の歯の維持管理も行うため、問題があればすぐに対処することができます。

⑤生涯にかかる医療費の削減

歯の定期検診は「予防処置」とも呼ばれ、トラブルを未然に防ぐことが目的とされています。痛みが強く出るまで歯を放置したりすると、歯周病や虫歯が重症化してしまい、菌が血液内に入り込み、糖尿病や心臓疾患、脳梗塞を引き起こす可能性があります。健康な時から定期検診に行くことで、それらの病気にかかるリスクが軽減され、結果的に生涯の医療費削減につながります。

定期検診の頻度は?

一般的には3ヵ月に1回が望ましいとされています。ですが、口腔内の状態によっては1~2か月に1回、半年に1回と判断されることもあります。虫歯や歯周病のリスクが高い場合は間隔を短く、逆に口腔内状態が良好であれば間隔を延ばしても良いとされることが多いです。

歯の健康を維持するために定期検診に行きましょう!

意味がないと思われがちな定期検診ですが、口腔内のトラブルを早期発見できる、口腔内環境を悪化させる原因となるプラークや歯石を除去できるなど、多くのメリットがあります。健康を維持するためにも3ヵ月に1回は定期検診に行くことをおすすめします☺

唾液にはどんな働きがあるの?

唾液のイメージと実際

唾液に良いイメージを持っている人は少ないのではないでしょうか?しかし、唾液には洗浄作用、抗菌作用、食塊形成作用、消化作用といった機能があり、消化器と呼吸の入り口である「口腔」で人間が生きていくために重要な役割を担っています。ドライマウスの高齢者に対応する介護の現場で唾液は「生命の水」とも言われています。

唾液からわかること

唾液は口腔内に分泌されるため、歯肉溝滲出液、歯肉からの血液、微生物を含んでいます。よって、これまでも虫歯や歯周病のリスクを調べる検査の検体として多く用いられてきました。さらに唾液は血液に由来しているため、唾液に含まれる微量な血液由来成分を調べることで、全身疾患の発見につなげる検査が何十年前から行われています。

唾液の作用

唾液にはさまざまな作用があります。

唾液の分泌

「純唾液」と「混合唾液」

唾液腺の導管から直接採取した唾液を「純唾液」といいこれは無菌です。

「安静時唾液」と「刺激唾液」

「粘液性唾液」と「漿液性唾液」

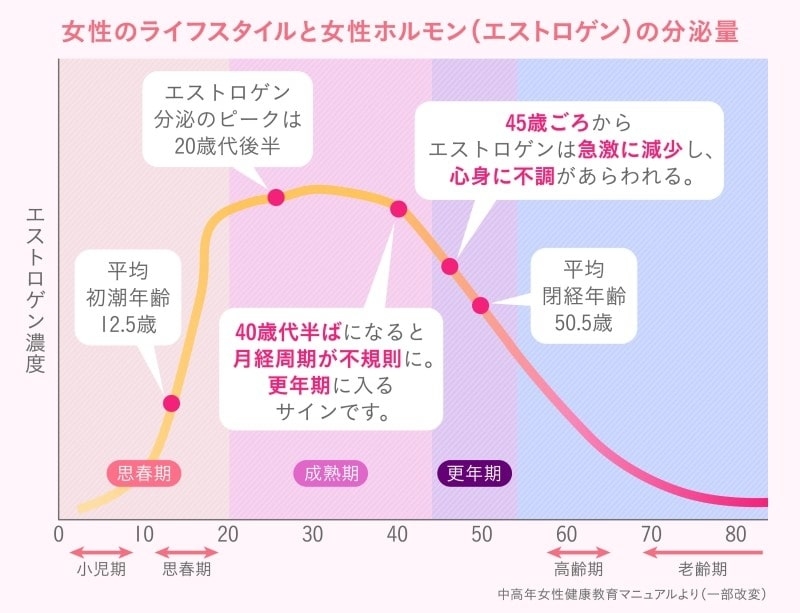

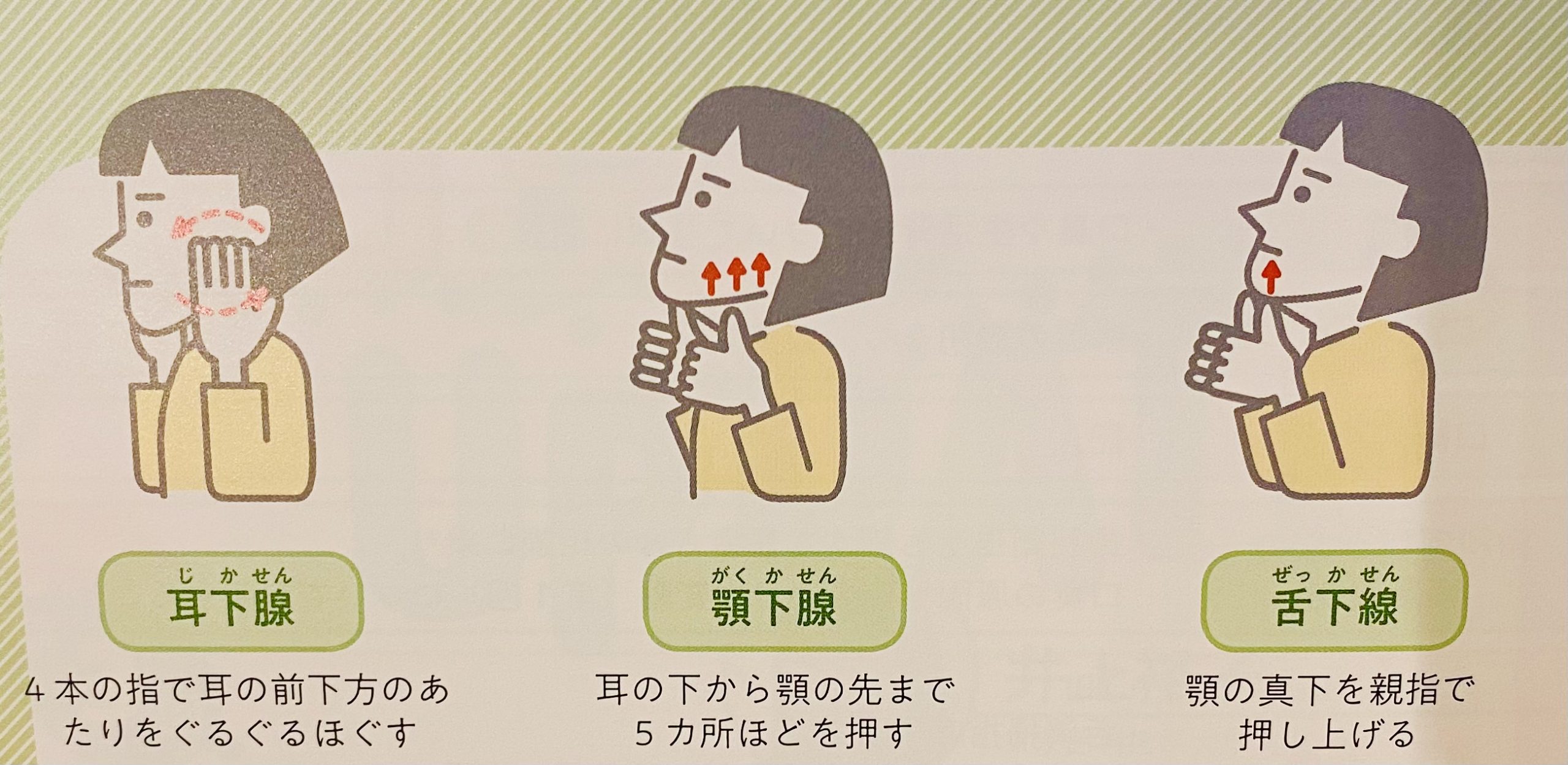

唾液腺

唾液腺は外から見ることはできませんが、開口部は口腔内に存在しているので見ることが出来ます。

唾液腺は組織学的には唾液を産生する「腺房」と唾液を口腔内に運ぶ「導管」から構成されています。

三大唾液腺には耳下腺、舌下腺、顎下腺に分かれます。

唾液の分泌量が減少したらどうなるの

食事や会話がしにくくなる

口腔内の環境が悪化しやすくなる

味覚異常の原因になる

免疫力が低下する

★唾液の量が減ると口内トラブルや免疫力の低下などにつながるため注意しましょう。日頃から唾液の量を増やすことを意識して、生活習慣を見直してみてくださいね!

ホワイトスポットとは

みなさんこんにちは😀 おとなとこどもの経堂歯科です🦷

今日はホワイトスポットについて説明します!

ホワイトスポットとは、歯の表面に現れる白い斑点であり、エナメル質の下の微細な脱灰によって生じます。エナメル質は本来透明ですが脱灰が起こることで、その部分が白く濁って見えるようになります。唾液の流れが少ない場合や口腔内が乾燥していると、これらの白斑がより目立ちます。

ホワイトスポットの原因は、むし歯、先行乳歯の外傷、エナメル質形成不全、フッ素症があげられています。

原因

●むし歯

虫歯菌の酸によって歯が溶かされて脱灰した時に、歯が光沢を失って濁るようになります。初期虫歯では歯の表面が全体的に溶けず、内部が溶けていく表層下脱灰が起こりやすいのが特徴です。表層下脱灰が起こると、歯の内部が光の乱反射を起こしやすくなってホワイトスポットができます。できやすいところは、前歯の歯と歯茎の境目にできやすいです。左右対象に発生することが多いです。あとは、ワイヤー矯正やられていた方は、ブラケット周囲に発生します。

●先行乳歯の外傷

外傷を受けた乳歯の後続永久歯にのみ、平滑面から辺縁にかけて認めることがあります。重度であると、石灰化不全はエナメル質全層に着色をともなうことがある。明らかな外傷を経験されたら1度歯科医院に受診をしましょう。

●エナメル質形成不全

遺伝や何らかの影響によってエナメル質が正しく作られなかった状態をエナメル質形成不全といいます。エナメル質形成不全の場合、白色の斑点だけでなく茶色い模様ができるケースもあります。エナメル質形成不全は虫歯ではありませんが、歯の表面であるエナメル質が脆い状態のため、虫歯になりやすい。できやすい場所は、小臼歯の頬側咬頭や前歯唇側にできやすいです。特に、上顎中切歯によく認められ、左右対称のときもあればそうではないときもある。歯冠中央から切縁にかけて発生することが多い。

●フッ素症

フッ素の過剰摂取によって現れます。歯列全体に白や褐色のシミが生じます。重度のフッ素症は、高濃度のフッ化物を含む飲料水を長期間飲用することで発症します。

治療方法

●フッ化物応用

初期虫歯が原因で発生したホワイトスポットの治療で用いられます。フッ素を配合している歯磨き粉を使用してセルフケアをします。再石灰化を促進することで歯を守り、虫歯の進行を抑制するのが主な目的です。ただし、これだけではホワイトスポットがきれいにならないこともあるので、効果が十分でなかったときには歯科医院に受診しましょう。

●ホワイトニング

ごく軽度のホワイトスポットであれば目立たなくすることは可能です。

●ラミネートべニア

歯の表面を微量に削ってからセラミック素材でできた薄い板を上から貼り付ける方法です。

まとめ

ホワイトスポットは、原因に合わせた治療をすればきれいになります。初期虫歯が原因の場合には、この時点で治療をすれば負担が少なくて済みます。ホワイトスポットで悩んだときには歯科医院へ受診しましょう🦷

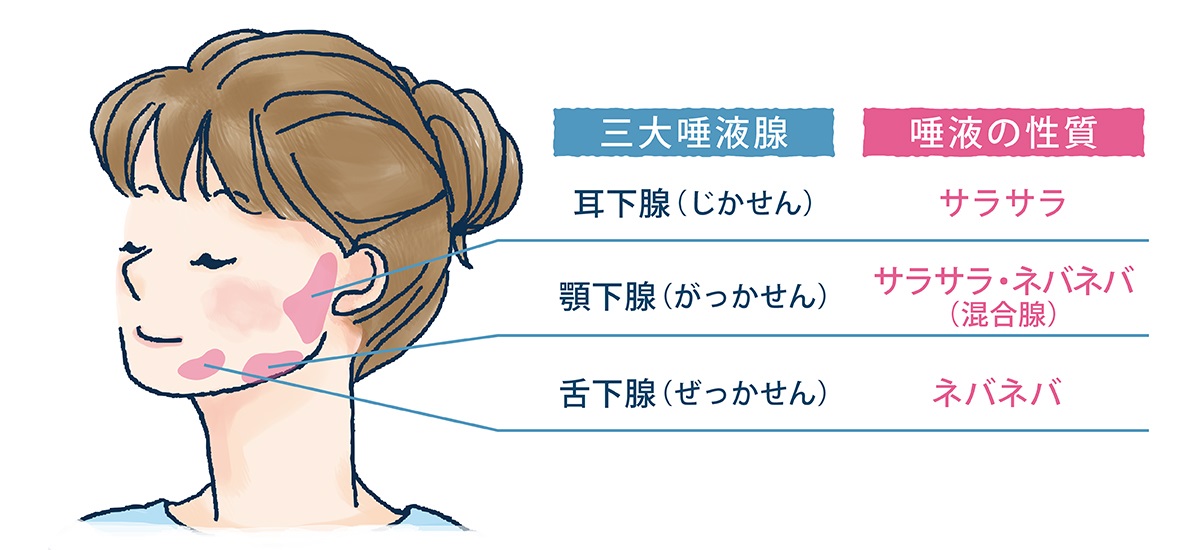

歯周病は治るの?

こんにちは😃おとなとこどもの経堂歯科です🦷

「何度も通院しているのに症状が続くのはなんでだろう…」

「どうして歯科医院に通っているのに症状が良くならないんだろう…」

このようなお悩みはありませんか?

実は歯周病は歯科医院での治療だけでは治らないのです。

なぜ治療だけでは治らないのか、お話していきます。

1.ズバリ、歯周病は治るの?

残念ながら、歯周病は基本的に治りません。

ただ“治らない“とは、病気になる前の状態に完全に戻すのは難しいということです。進行を食い止め、炎症をおさえて健康状態に戻すことは可能です。

健康な状態に戻すためには、歯科医院での適切な歯周基本治療とセルフケアを行う必要があります。

2.具体的な治療方法

歯垢、歯石除去

初期の場合(出血する、少量の歯石がついている)

①歯周ポケットの検査

歯周病の進行具合の診断と説明を行います。

②歯肉の上の歯垢、歯石汚れを除去

③2回目の歯周ポケットの検査

中等度の場合(歯肉がむずがゆい、ぶよぶよに腫れ出血する)

①、②、③に加えて

④歯肉の中の歯垢、歯石除去

⑤3回目歯周ポケットの検査

重度の場合(歯肉の腫れ、出血に加え歯がグラグラする)

①②③④⑤に加え

⑥再度歯肉の中の汚れを除去、または外科処置

⑦再度検査

治療終了

治療終了後定期的なメンテナンスを行います。

噛み合わせの調整

場合により、噛み合わせの調整をします。

強く噛み合わせていたり、歯ぎしり、食いしばりで強く力がかかっていると、歯周病の進行を早めてしまいます。

これが一般的な歯科医院での治療方法です。

3.歯周病治療に回数が必要な理由

進行してしまった歯周病は、歯の表面だけでなく、歯周ポケットの中まで汚れが溜まっています。

ある程度進行した歯周病は、全体の歯周ポケットの中の汚れを除去する必要があり、麻酔が必要になる場合があります。

一度で全ての歯を麻酔し、治療を行うことは身体的負担や、長い時間治療時間の確保を考えると難しい為、何回か通院が必要になります。

歯周病を治療していくうえで、忘れてはならないのは、歯科医院でキレイに汚れを除去しても自宅でのセルフケアが上手くできていなければ通院する時間とお金が無駄になってしまうということです。

歯石は柔らかい状態の歯垢が付着して2日ほどで完成すると言われています。

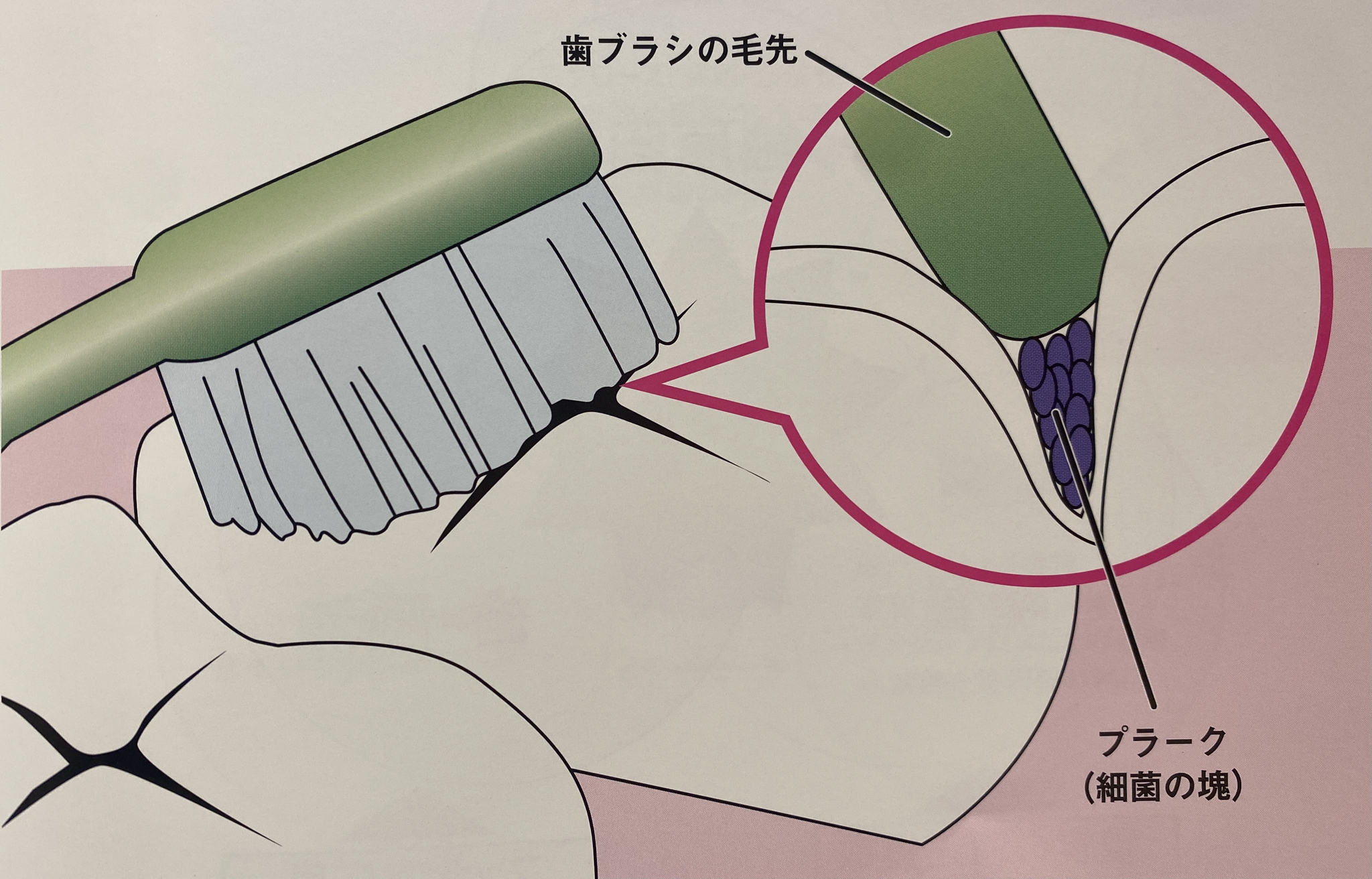

そのため自宅での正しいセルフケアによる”プラークコントロール“が重要になってきます。

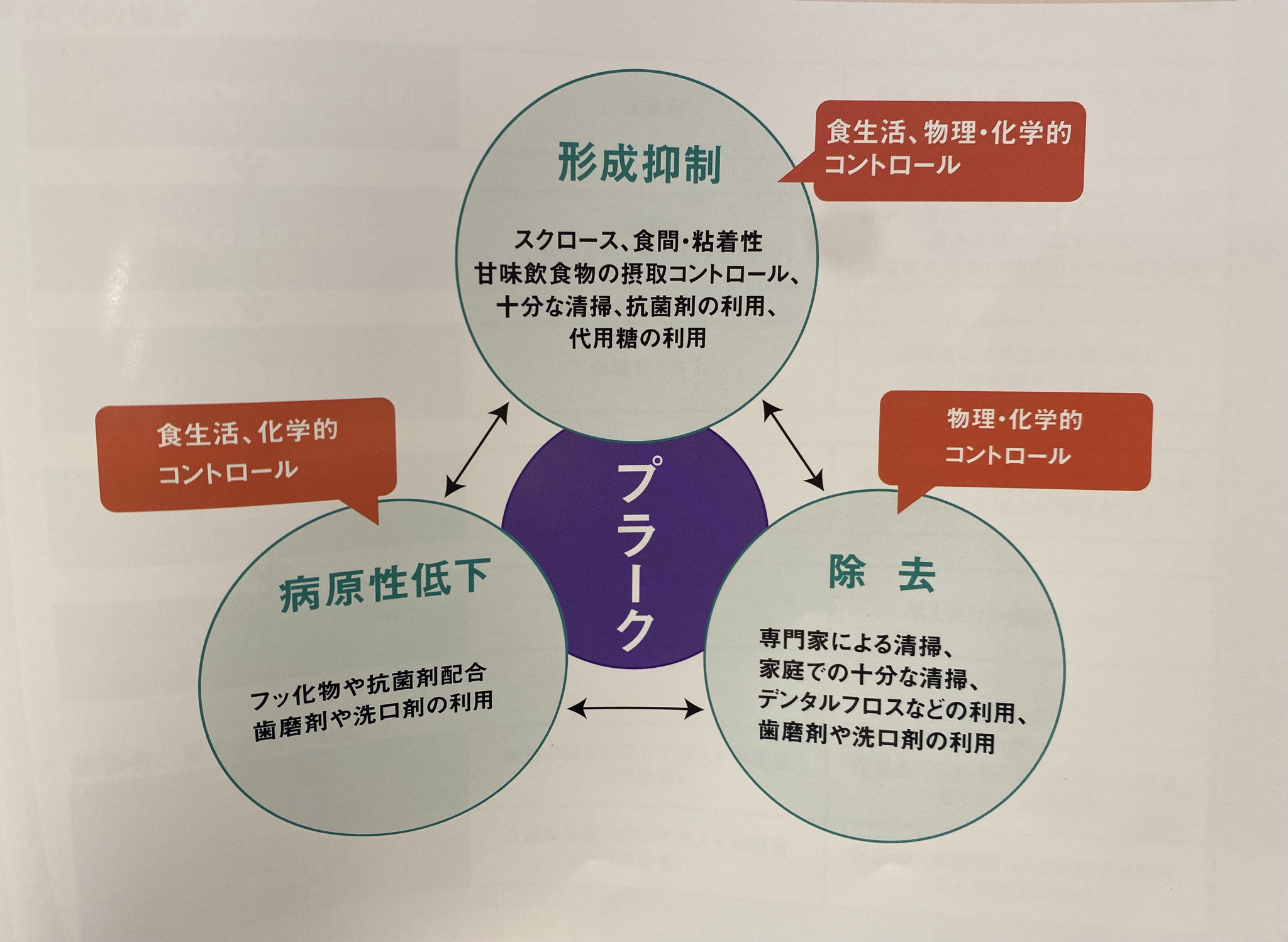

4.歯周病治療成功の鍵となるプラークコントロール

大人の人のお口の中の細菌は、歯を良く磨く人で1000〜2000億個、磨かない人で1兆個いると言われています。

プラークコントロールとは、歯周病の原因となる細菌の数を可能な限り減らす。ということです。

歯ブラシの他にデンタルフロスや歯間ブラシ、タフトブラシなどを使用して物理的に歯垢を取ることをいいます。

歯磨きに自信があっても約8割の人に磨き残しがあると言われています。

そのため皆さんも歯科衛生士による、定期的な清掃状態のチェックや、磨き方のレクチャーを受け、実践する努力が必要です。

また、食生活も重要で間食をダラダラしてしまうと細菌を常にお口の中に抱えていることになるので、その分歯磨きをしなければならない回数も増え、プラークコントロールが難しくなります。

5.まとめ

せっかく歯科医院に通院して歯周基本治療を受けているのであれば

正しいプラークコントロール方法を身につけて、効果を最大限発揮させ、

いつまでも自分の歯で大切な人と食事ができるようケアをしていきましょう(^^)

フッ素の効果

こんにちは😀おとなとこどもの経堂歯科です🦷

むし歯予防に効果があると知られているフッ素にはお口の中でどのような効果があるでしょうか?

今回はフッ素の働きや効果的な使用方法についてご紹介いたします。

フッ素はどのように働くのか

フッ素には大きく分けて3つの働きがあります。

①再石灰化を促進

飲食するとお口の中が酸性になります。その酸により溶けだしたカルシウムやリンを補うこと(再石灰化)を促進します。

簡単に言うと、初期むし歯を修復する働きがあります。

②歯質を強化

歯の表面を覆うエナメル質を、酸に溶けにくい性質に変えて歯質を強くしてくれます。

③菌の働きを弱める

口の中の汚れに潜む細菌の活動を弱め、酸が作られるのを抑えてくれます。

フッ素の使い方

むし歯の発生を防いでくれる効果があるフッ素は、口の中に長く留めておくことが重要です。

①フッ素配合歯磨剤の使用

フッ素配合歯磨剤には様々なフッ素濃度のものがあります。年齢によって適切な使用量や濃度が違いますので注意しましょう。

②フッ素配合洗口液

歯磨きの後、決められた量を用いて、お口の中全体にいきわたるようにうがいをします。

③フッ素塗布

歯科医院の定期検診などで高濃度フッ素を塗布します。

フッ素をお口の中に残すことが大切

お口の中にフッ素が長時間留まることで、より効果を発揮します。

①すすぎは少量の水で1回

歯磨きをしたあとに何度もうがいをしてしまうと、せっかくのフッ素の効果が薄れてしまいます。

歯磨き後は5~15mlの少量の水で5秒間程度ブクブクと1回だけすすぐことをおすすめします。

また歯磨き後は1~2時間は飲食を控えるとさらに効果的です。

②就寝前の使用が効果的

睡眠中は唾液の分泌が少なくなり、口の中の自浄作用が低下するため、細菌が繁殖しやすくなります。

寝る前の歯磨きはフッ素配合歯磨剤を使って、さらに洗口液を使用すると効果的です。

フッ素は身近にある成分

フッ素はほとんnいどの食品に含まれるミネラル成分の一つです。

魚介類、野菜、肉、牛乳、塩、など、ほとんどの食品に含まれており、ビタミンのように毎日摂取しなければならない必須の栄養素に位置付けられています。

大人にも子どもにもフッ素は重要

大人になると不規則な生活や、幼い頃の歯科治療などにより再度むし歯が発生してしまったり、むし歯のリスクが高くなりやすいです。

また、プラークコントロールが悪いと歯周病によって歯茎が下がってしまい、セメント質と呼ばれる表面が弱い部分が露出してしまい、むし歯になりやすくなります。歯科研究ではフッ素配合の歯磨き粉を使用すると、歯の根元のむし歯を67%も抑制可能という結果も存在します。

フッ素を日常的に使用することで、むし歯になりにくい歯を作れます(^^)/

歯肉退縮って??

こんにちは🌞おとなとこどもの経堂歯科です。

皆さんは、「最近、歯茎がやせてきたな」「歯が長くなったような気がする」など思った事はありませんか??

実際、「お口や歯の状態で気になること」のアンケートでも年齢が上がるにつれて、歯肉退縮に悩んでいることが分かります。

なかには、「このままどんどん歯茎が痩せていって、歯が抜けたらどうしよう」と過剰な不安に襲われている患者さんがいらっしゃるかもしれません。

🗣️歯肉退縮はどういう状態??

歯肉退縮とは歯肉が下がって歯根が見えてしまった状態を指します。

50歳以上は100%、小さいお子さんでも8%の方に歯肉退縮が見られます。

🗣️歯肉退縮を診る時は骨を診る!それがコツ!!

歯肉の下に存在している骨が大切になります。

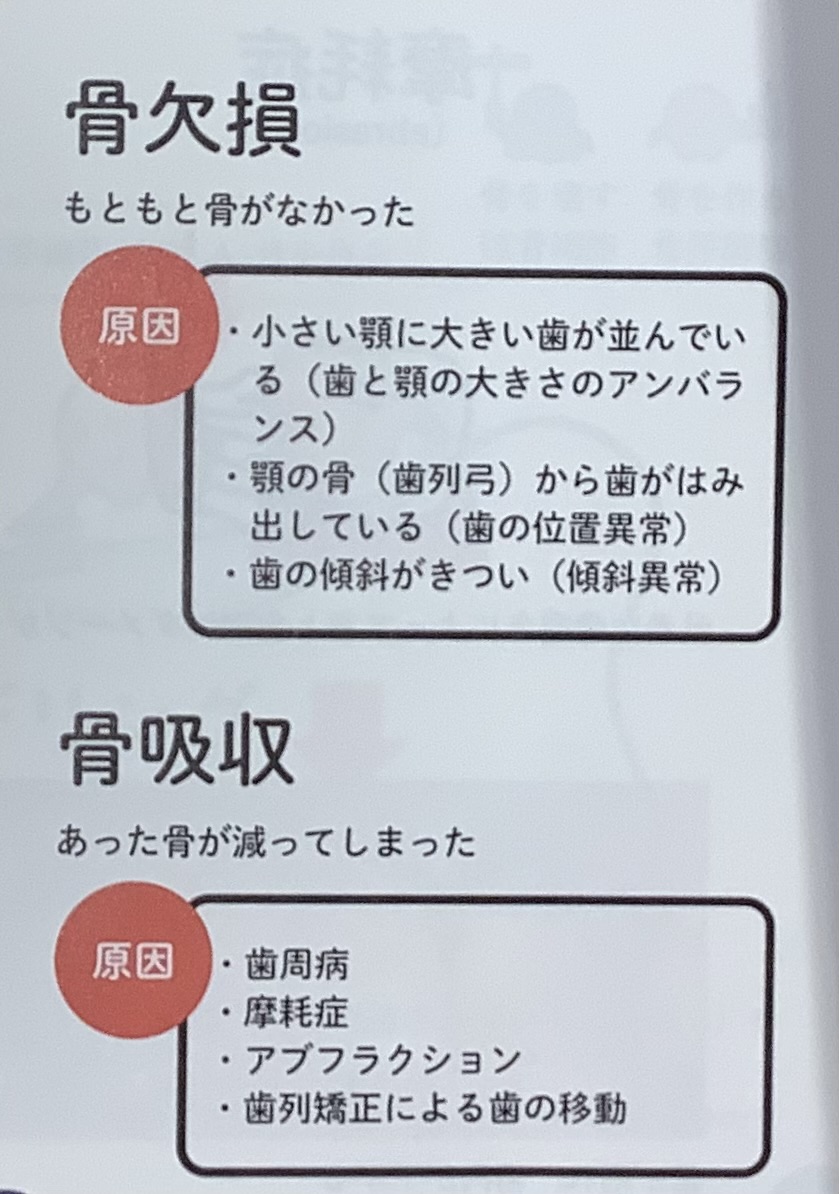

骨の減り方には2パターンあります。

①骨が減るパターン「骨欠損」

もともと骨がないなんて、そんな事あるのでしょうか?

実は骨欠損は案外多いのです。

・小さい顎に大きい歯が並んでいる(歯と顎の大きさのアンバランス)

・顎の骨(歯列弓)から歯がはみ出している(歯の位置異常)

・歯の傾斜がきつい(傾斜異常)

②骨が減るパターン「骨吸収」

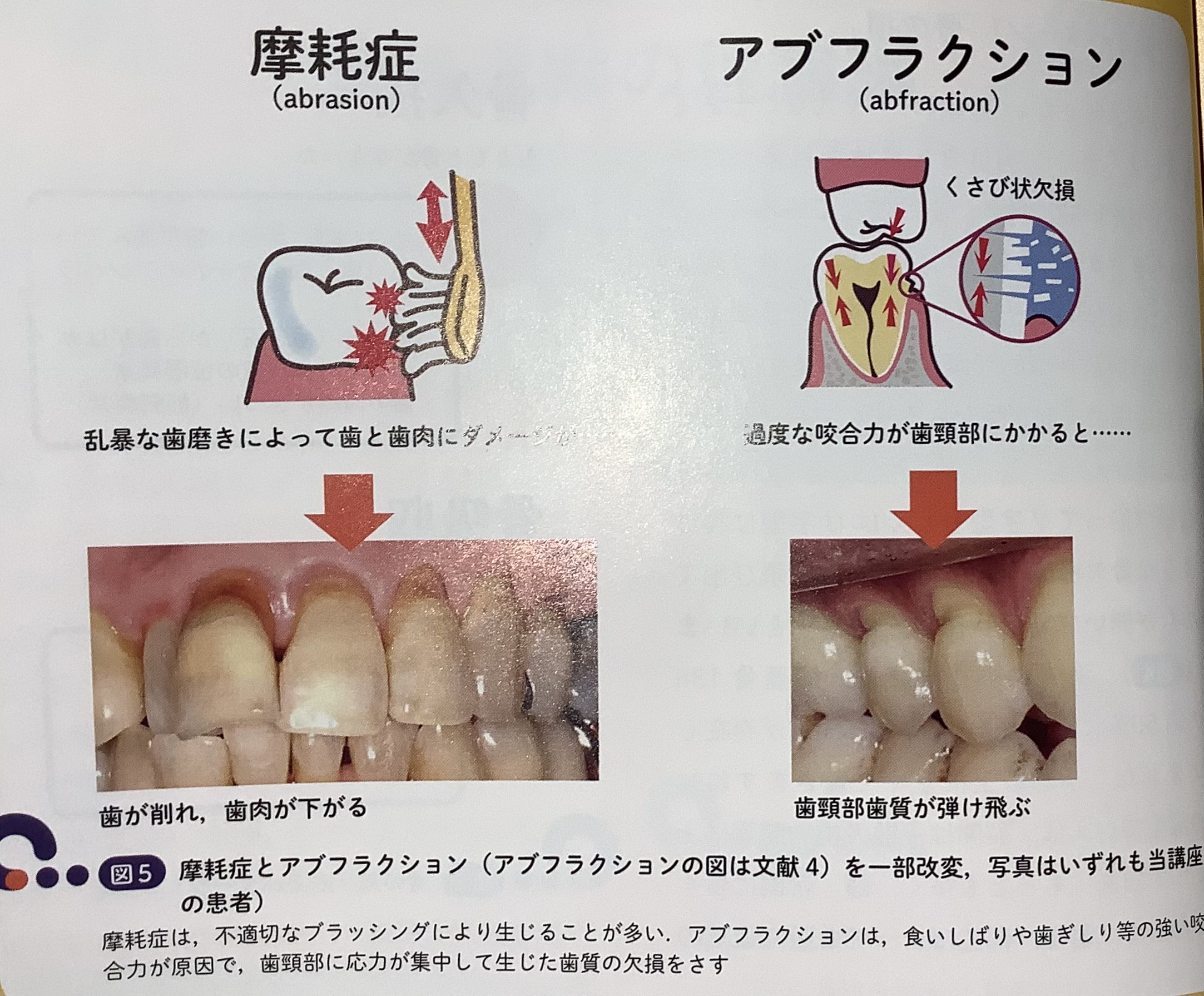

もともとあった骨がなくなってしまった骨吸収は、歯周病に加えて、摩耗症、アブフラクション、歯列矯正による歯の移動が原因です。

🗣️なぜ骨吸収が起きるのか??

骨は一度できたらずっと一生同じままではありません。お肌と一緒で常に新しい骨に入れ替わっています。

古い骨は壊され(=骨吸収)新たに骨が作られる(=骨形成)、これを「骨のリモデリング」と言います。

骨を壊す「破骨細胞」が減らした分だけ、「骨芽細胞」が骨を作る、骨吸収と骨形成のバランスがとれた状態が正常な骨のリモデリングです。

健康な歯周組織ではこの2つの細胞が協力し合ってちょうど良いバランスが保たれています。ところが、歯周病になって歯周組織に炎症が起こると状況が一変します。破骨細胞がどんどん活性化し、どんどん骨を破壊します。そのスピードに骨を作る骨芽細胞はとてもじゃないが追いつけず、骨は減っていきます。

🗣️歯肉退縮が起こりやすい人はどんな人??

患者さんが元々持っている「骨の厚み」と「歯肉の厚み」によって歯肉退縮になりやすいかどうか決まります。

🗣️歯肉退縮を防ぐには

ブラッシング圧や歯ブラシの毛先の当て方にも注意して下さい。「ブラッシング指導=プラークの除去」とばかりに、強いブラッシング圧がかかると歯肉退縮を引き起こしてしまいます。毛先の当て方も大切です。

歯肉退縮で悩んでいる方‼️

是非、当院にいらして頂いて適切なブラッシング方法を一緒に確認しましょう🎶

お気に入りのフロスの見つけ方

こんにちは😀おとなとこどもの経堂歯科です🦷

今回はデンタルフロスについてお話していきます🪥✨

みなさんフロスを使っていますか?

そもそもデンタルフロスを使うメリットをご存じですか?

「歯と歯の間を綺麗にするだけ」と思っている方も多いのではないでしょうか?

そんなことはありません!フロスを使う事で歯にとってたくさんいい効果が得られます(^^)/

歯にとってたくさんの良い効果が得られるフロスですが、日本人のフロスの使用率は約20%程といわれています。

実際に定期健診の際「フロスは使っていますか?」とお聞きすると

「買ってみたけど使い方が難しい」

「面倒でやっていない」

「フロスがひっかかる、取れない」

「詰め物がとれてしまいそう」

という方が多いです。

ですが、フロスを使わない方が歯にとって良くはありません。

歯ブラシで磨ける部分は表面だけで、歯と歯の間は当然汚れが残ったままになります。

歯周病の改善や口臭予防にも効果的なことは知っていますか?

口臭の原因は歯周病や食べ物、内科的な疾患などいくつかありますが、特に歯周病の方は独特なニオイがします。このニオイは歯周病菌のニオイです。フロスを使った後に、ニオイを嗅いでみてください。それが歯周病のニオイです。

このように歯周病のニオイは毎日のセルフケアをしっかりやることで改善していきます。

デンタルフロスのメリット

・歯垢除80%まで上がる

・歯ブラシで届かない歯と歯の間をしっかりとケアできる

・虫歯のセルフケアができる

・詰め物・被せ物の不具合も発見できる

・歯周病の予防、チェックができる

・口臭が少なくなる

フロスの種類について

フロスにも様々な形状や種類があります。

「Y字型タイプ」

「糸タイプ」

ワックスがついているもの、水分に反応してスポンジ状に膨らむものなどがあります。

いろいろなフロスがあり、自分にはどのフロスがあっているのか分からないという方のために歯科衛生士オススメのフロスを何点かご紹介していきます(^^)/

歯科衛生士おすすめデンタルフロス

①フロアフロス

歯科衛生士の私が特におすすめしたいものはフロアフロスです。

糸タイプなのですが、今まで使ったフロスの中で1番感動したフロスです。

384本の糸が束になっていて、唾液の水分で糸がスポンジ状になり、歯肉を傷つけずに優しくケアできます。SNSでも話題になっているそうです!芸能人の方も使用していると話題なのがこのフロアフロスです。

当院では2種類購入可能です(^^)/

・持ち運びに便利なコンパクトタイプ(45m)

・家族みんなで使える大容量タイプ(250m)

②ウルトラフロス

こちらはホルダータイプのフロスです。

「糸のタイプのフロスだと難しい」という方にオススメです。

Y字型になっているため丈夫で持ちやすく、前歯部から臼歯部まで確実に汚れを取ることが可能です。

③Ciミントワックスフロス

糸にコーティングをしたワックス・フッ素加工タイプです。

滑りがよくフロスに慣れていない方、詰め物や被せ物が多い方にオススメです。

フッ素加工もされているので、虫歯予防にも効果的です。

まとめ

最初から上手にできる人はあまりいません。何回も使っていくうちに、コツを掴んで出来るようになってきますので、一緒に練習して、虫歯一つない口腔内を目指しましょう🫶🏻

歯を大事にしなかったら後悔する?歯を残すためにできること。

「歯を大事にしなかったらどうなる?」と気になる方がいると思います。

歯を大事にしないと後々後悔しそうと感じているものの、どのような後悔があるのか、どのようなリスクがあるのか気になりますよね!

他にも

「歯を大事にしなかった場合に後悔する具体例を知りたい」「歯を大事にすると歯を残せるの?」「歯を大事にしないと歯を失うの?」

歯を大事にしないと、歯を失う可能性が高いです(;_;)

歯を大事にしなかった場合に後悔すること

・見た目が悪くなる

将来的に見た目が悪くなる可能性があります。歯は見た目を決める大きな要素です。

人と話す時や笑顔になる時の歯を大事にしていないと見た目の印象が大きく変わるでしょう!

一度歯を失ってしまうと見た目に自信が持てなくなることもあります。人前にでる機会が多い人は、特に歯を大事にしたほうがいいでしょう(^^)

・食事を楽しめなくなる

歯を大事にしなかったことにより、食事を楽しめなくなってしまいます。食事を楽しめなくなる最大の原因は、うまく咀嚼ができないからです。

咀嚼しにくくなる為、美味しく料理を食べれなかったり、固い物が食べにくくなったりと食事に対して不満を抱くことが多いです。

美味しくご飯を食べられないと、幸福度が下がる方も多いです。

・総入れ歯になってしまう

歯を大切にしないと、将来総入れ歯になってしまう可能性があります。

歯が抜けたり、抜歯する必要が出て来たりなど自然歯がなくなってしまう為です。その為、総入れ歯で対応する方が多いです。

費用も数百万かかってきたり、定期的にメンテナンスしてもらったりと、金銭的な負担が大きくなることで後悔する人もいます。

・滑舌が悪くなり話しにくくなる

歯を大事にしないと滑舌が悪くなる可能性があります。

歯が抜けたり、歯並びが悪いと空気の抜け道や舌の可動域、筋肉のつき方が変わり、滑舌が悪くなることが一般的です。

歯を失う原因

歯を失う原因は大きく3つあります。

・虫歯

虫歯になると虫歯菌が歯を侵食して歯そのものがなくなってしまう可能性があります。

・歯周病

歯周病になると歯を失うリスクが高くなります。

・破損

歯が破損してしまうのも歯を失う理由になります。

具体的には、事故にあって歯が折れてしまうケースなどです。

歯を残すためにできること

・歯科医院で定期的にクリーニングをうける

定期的に歯科医院で診てもらいながらクリーニングをうけるだけで、虫歯や歯周病、その他の歯を失う原因になる要素に対処してもらえるでしょう。

・正しいブラッシングを覚える

正しいブラッシングとは、できるだけ力を入れずに、歯面に毛先をあてて小刻みに動かします。

強く磨きすぎると、歯のエナメル質が傷ついたり、歯肉を傷つけたりと歯のトラブルを起こしやすくなるので注意が必要です。

また、フロスや歯間ブラシを活用するのも有効的な方法です。

・生活習慣を見直す

生活習慣をも見直すことも歯を残すために重要です。

生活習慣を徹底すれば体の免疫力が高まり、結果的に歯を長く残すことに繋がってくるでしょう。

歯を失って後悔しないためには、「予防する意識」がとても大切です!

定期的なメインテナンスを心がけましょう!

お口の中のお悩みは、ぜひおとなとこどもの経堂歯科へご相談ください^ ^✨

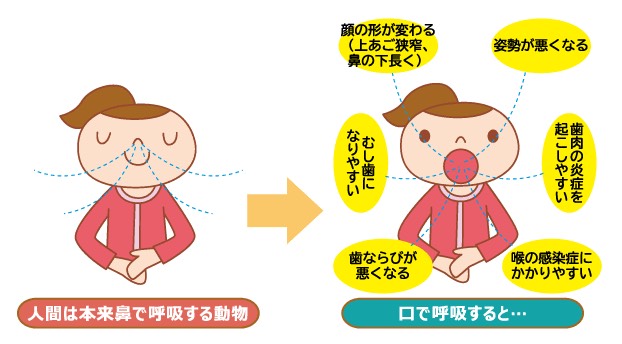

呼吸とお口には深い関係が!?

●口呼吸の子どもが増えている?

→歯科領域では口腔器官に異常や障害がないのに、食べる・話すなどの口腔機能の発達が不十分、もしくは正常な口腔機能が獲得できていない状態を「口腔機能発達不全症」と定義します。これになる原因として、口呼吸と口唇閉鎖不全です。これらは、う蝕、歯周疾患、不正咬合といった顎口腔領域への悪影響だけでなく、アレルギー疾患や学力の低下など、小児の身体的・精神的な成長・発達の妨げとなることが指摘されてきました。日本国内の約400万人の小児が口唇閉鎖不全であると推計されます。

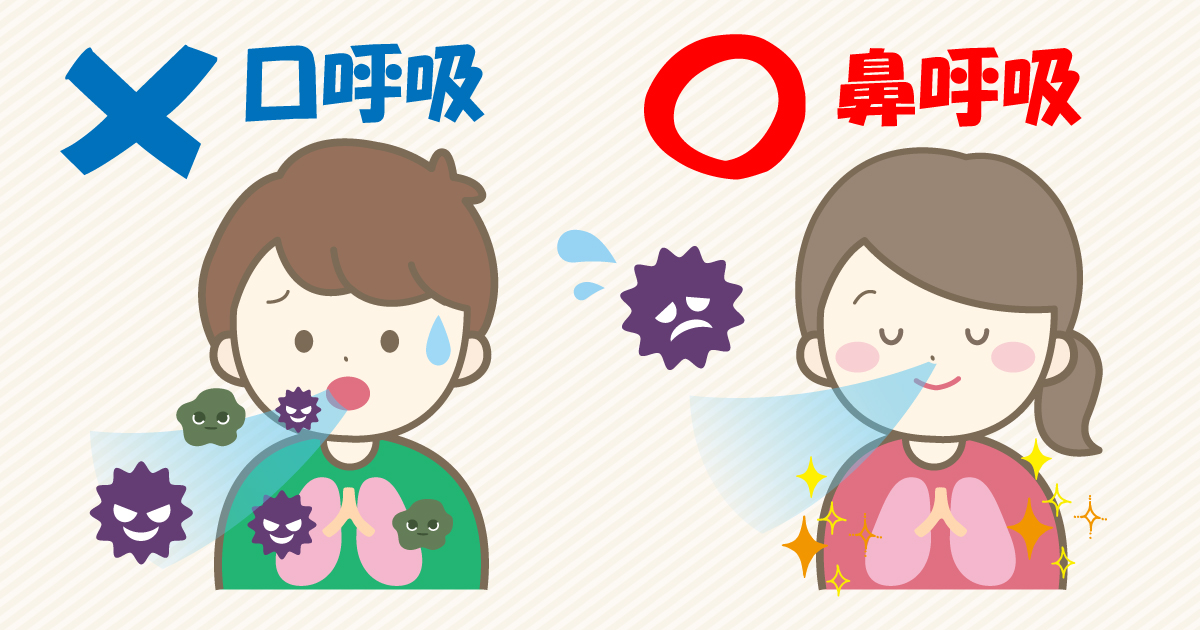

口呼吸とは、「安静時に口で呼吸している状態」を言います。発声や運動など多くの酸素を必要とする場合は口でも呼吸しますが、それ以外の安静時は口を閉じて鼻呼吸をするのが正しい呼吸の方法です。口呼吸は、暖まっていない乾燥した空気をいきなり吸い込むことになり、ウイルスなどの病原体が体内に侵入しやすく、喉がダメージを受けやすくなります。さらに、口腔内が乾燥するデメリットもあります。

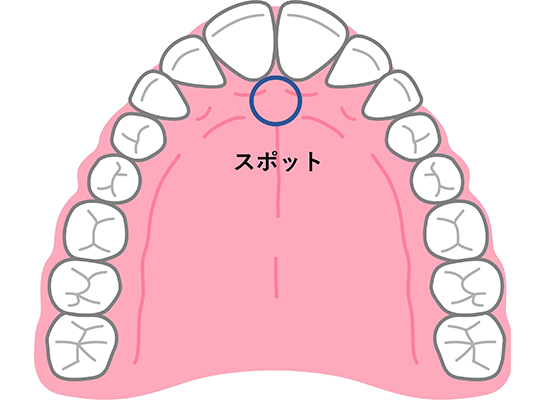

鼻呼吸を行うためには、安静時に「上下の口唇が閉じている」「舌先が口蓋に触れている」の2つの条件が必要です。

●口呼吸・口唇閉鎖不全による歯科的・全身的弊害

→口腔内が乾燥しやすくなる、口腔周囲の筋肉の働きが悪くなる、病原体を取り込みやすいなどからこういった弊害が起こりやすくなります。

①口腔習癖、不正咬合、発音障害

②歯周病、う蝕のリスクが上がる

③口臭の原因

④前歯に外傷や色素沈着

⑤咀嚼と咀嚼回数が減少する

⑥審美性の低下

⑦アレルギー、呼吸器疾患にかかりやすくなる

●どんな問題が起きるのか??

①食べ方への影響

→口唇の周囲には沢山の筋肉が繋がっており、よく噛んで食べるとそれらの筋肉がよく動き、頬、口唇、舌が歯の表面をよく擦り、唾液が多量に出て、消化・吸収を助ける上に、自浄作用が働きます。ところが、口唇閉鎖をせず食べると、噛み切ったり、粉砕はできても、モグモグと口を左右に動かし食べ物をすりつぶすことができません。また、口呼吸している子どもが食事をするときには、呼吸と咀嚼嚥下を同時にしなければならず、息苦しくなるので口を開けたまま、クチャクチャと噛んですぐに飲み込む食べ方になります。よく噛んで飲み込む為には、口唇閉鎖がきちんとできる必要があるのです。

②鼻・喉の問題

→鼻閉が原因となり口呼吸が起こる場合があります。反対に習慣的な口呼吸や口唇閉鎖不全により、免疫システムが障害され、アレルギー性鼻炎や喘息など、鼻や喉に異常をきたす疾患を引き起こす場合もあります。

③飲食習慣

→うまく噛めず、咀嚼の回数も減るので早食いになったり、食べた後に口腔内に食物がずっと残ったりします。よく噛めないことが、軟らかいものを好むことや偏食の原因になります。

④歯・歯肉の問題

→口腔内が乾燥することで、唾液の分泌量の減少と緩衝能の低下が起こり、う蝕の原因菌も増加します。口唇閉鎖不全により、唾液の分泌量が減少すると歯周病菌が増加するので歯周疾患のリスクも高くなります。口呼吸は歯面が乾燥しやすいので、歯面の着色(特に前歯)が起こりやすくなります。口呼吸が日常化すると、本来上顎の口蓋に接触しているはずの舌背の位置が下がり、低位舌となります。舌圧がかからないため、口蓋が狭く高くなり、歯列の狭窄や下顎の後退が起こった結果、上顎前突の傾向が強くなると考えられています。あるいは、口をポカンと開けていたため、舌突出癖がつき、開口になる場合もあります。

⑤口臭

→口腔内の乾燥による唾液分泌量の減少および、口腔細菌の増加をもたらすため、口臭の原因となります。

⑥口唇の乾燥

→呼吸のたびに乾燥した空気が通過するので口唇が乾燥します。口唇に出血やひび割れがみられることもあります。

⑦顔貌への影響

→口唇閉鎖不全の小児の顔貌には、鼻が低い、口元が突出している、顎が後方に下がっているという特徴がありました。これらの特徴は3歳の時点で出現することが分かっています。

⑧全身的弊害

→小児に関しては、口呼吸になると呼吸数、血中酸素、歩行距離が低下する、喘息呼吸との関連や腹式呼吸の出現率が高く、不良姿勢、あるいは胸郭の変形を引き起こしたり、精神面への影響に関する報告もあります。

一方、成人では、口呼吸があると気管支喘息のリスクが2倍以上になり、アレルギー性鼻炎が加わると、4倍以上になると言われています。肥満や日中の眠気、睡眠時無呼吸症候群との関連も指摘されています。

●まとめ

→口呼吸や口唇閉鎖不全症は口腔機能の発達を早期から阻害する重大な要因です。これらを早期発見し、改善する事は将来起こり得る歯科的・全身的弊害を未然に防ぎ、正常な口腔機能の発達を促す有効な手段となるでしょう!!

酸蝕症について

こんにちは

おとなとこどもの経堂歯科です🦷

「酸蝕症」という言葉を聞いたことありますか?

日本人の4人に1人はこの酸蝕症と言われています。

酸蝕症とは

酸によって歯のエナメル質が溶けてしまっている状態のことを言います。

普段のお口の中は唾液の働きによって中性に保たれていますが、エナメル質は酸に弱く、酸にさらされると溶け出します(脱灰)。

溶かされたエナメル質は唾液の働きによって修復され元に戻ります(再石灰化)。

日中、歯は脱灰と再石灰化を繰り返していますが、酸性の飲食物を頻繁に口にすると再石灰化が間に合わず、エナメル質が溶けていってしまいます。

酸蝕症の原因

①胃酸

逆流性食道炎、摂食障害

②酸性の薬剤の服用

ビタミン剤

③酸の強い食品の取りすぎ

スポーツドリンク、果物、クエン酸、酢

症状

歯が透き通る

歯が丸みを帯びる

しみやすくなる

歯の色が黄色くなる

酸蝕症にならないためには

胃酸が歯に触れた後はなるべくすぐに口をゆすぎ、すこしでも酸性の状態を中和させることが良いです。

炭酸飲料水・お酢系飲料をダラダラ飲みをしないようにしましょう。

また、口に含んだときも長い時間口の中に溜めないようにしましょう。

「何を飲食しているか」よりも、「どうやって飲食しているか」が重要です。

酸性の強い飲料はダラダラと飲み続けると、口の中が酸性に傾いたままになり、歯を修復するための再石灰化が不足してしまいます。できるだけまとまった時間に取ることが大切です。

寝る前は酸性のものを飲まない

無糖であっても、フルーツティーやワイン、ビールなどは口の中が酸性に傾きます。

就寝中は唾液の分泌量が極端に少なくなる為、これが習慣化になると酸蝕症のリスクが高まります。

寝る前は、お水やお茶にしましょう。

食後のうがい・歯磨きをしましょう。

酸性のものに触れた直後の歯は柔らかくなっています。30分程度時間を置くか、水で洗口してから歯磨きをしましょう。

フッ化物を活用しましょう。

むし歯だけではなく、酸蝕症にもフッ素は有効です。フッ素入り歯磨剤やフッ素入り洗口剤を使いましょう。

まとめ

酸蝕症についてお話をしましたが、酸性の食品を食べてはいけないというわけではありません。

酸性の食品を食べる習慣があっても、歯に症状がなければ今の習慣を変える必要はありません。

酸蝕症の症状が見られたら歯科医院に受診しましょう🦷

こどものむし歯が減ってるって本当?

みなさんこんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です🦷

子どものむし歯が激減していることを知っていますか?😊

近年、定期検診を受けに来る子どもが多いと言われています。

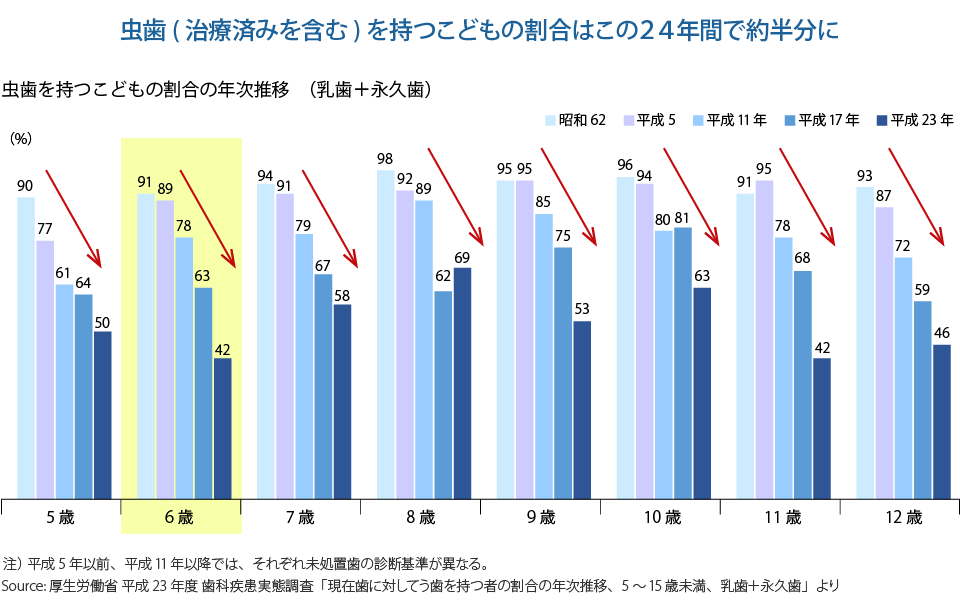

下のグラフはむし歯を持つ子のグラです。かなりむし歯を持つ子どもが減っていることが分かります。

保護者の意識と変化

この理由として、保護者の意識と行動の変化が挙げられます。フィリップスが2016年に実施した調査では、定期的に歯科に通院している子供たちの割合は45.4%で、通院目的の半数以上が、定期健診、フッ素塗布でした。現在、歯科へ行く目的は、むし歯治療ではなく、予防のためという方向にシフトされてきていると言えます。

これは、自治体での小児医療費助成制度の拡充によって医療費負担が軽減された事や、妊娠中から産婦人科などで赤ちゃんの口腔ケアに関する講座が開かれるなど、保護者の意識と行動の変化によるものと推測されます。

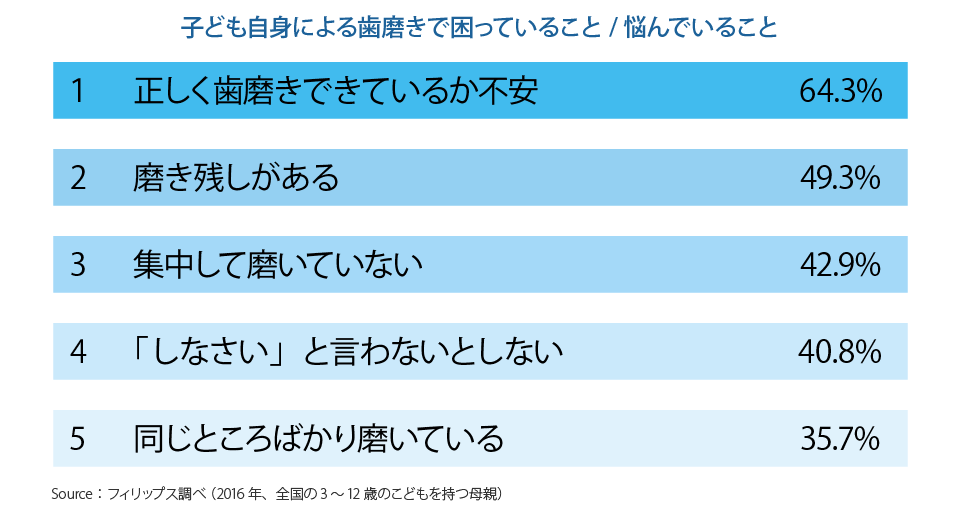

こどもの頃から正しい歯磨き習慣を!

子どもの歯磨きは、自分でしっかり磨けるようになるまでは(小学校3年生くらい)保護者のサポートが必要とされています。赤ちゃんの頃から、慌てず焦らず、ガーゼみがきなどから始め、徐々に歯ブラシに慣れさせることが大切です。しかしながら、一人みがきができるようになって、歯みがき時間を徐々に長くしても、正しい磨き方でなければ歯垢はとれません。正しい磨き方で効率的に磨くことが重要なため、お子様の年齢が上がってきた際は、手磨きだけでなく、子ども向けの電動歯ブラシを検討するのも良いかもしれません。

3.フッ素入りの歯磨き粉を使用しよう

フッ素には歯の質を強化する働きがあり、使うことでむし歯予防につながります。

毎日の正しい歯みがき習慣、むし歯にならない口腔ケアは、小さいころから身につける事が大切です。お口の健康は全身の健康と密接に関係があると言われています。お子様が生涯を通じて、むし歯のない健康な歯で、健康で豊かな生活を送れるよう、ケアをしていきたいですね。

乳幼児の「噛む力」を育てる

こんにちは(^^)おとなとこどもの経堂歯科です🦷

食べ物をよく噛んで食べて『噛む力』がつくと、虫歯予防、脳や言葉の発達、体力の向上などにも良い影響があると言われています。

子供の発達に比べて食材が柔らかすぎると、流し込むように食べてしまうため、噛む力が育ちません!

発達段階にあわせて、適切なかたさの食材を選びましょう。

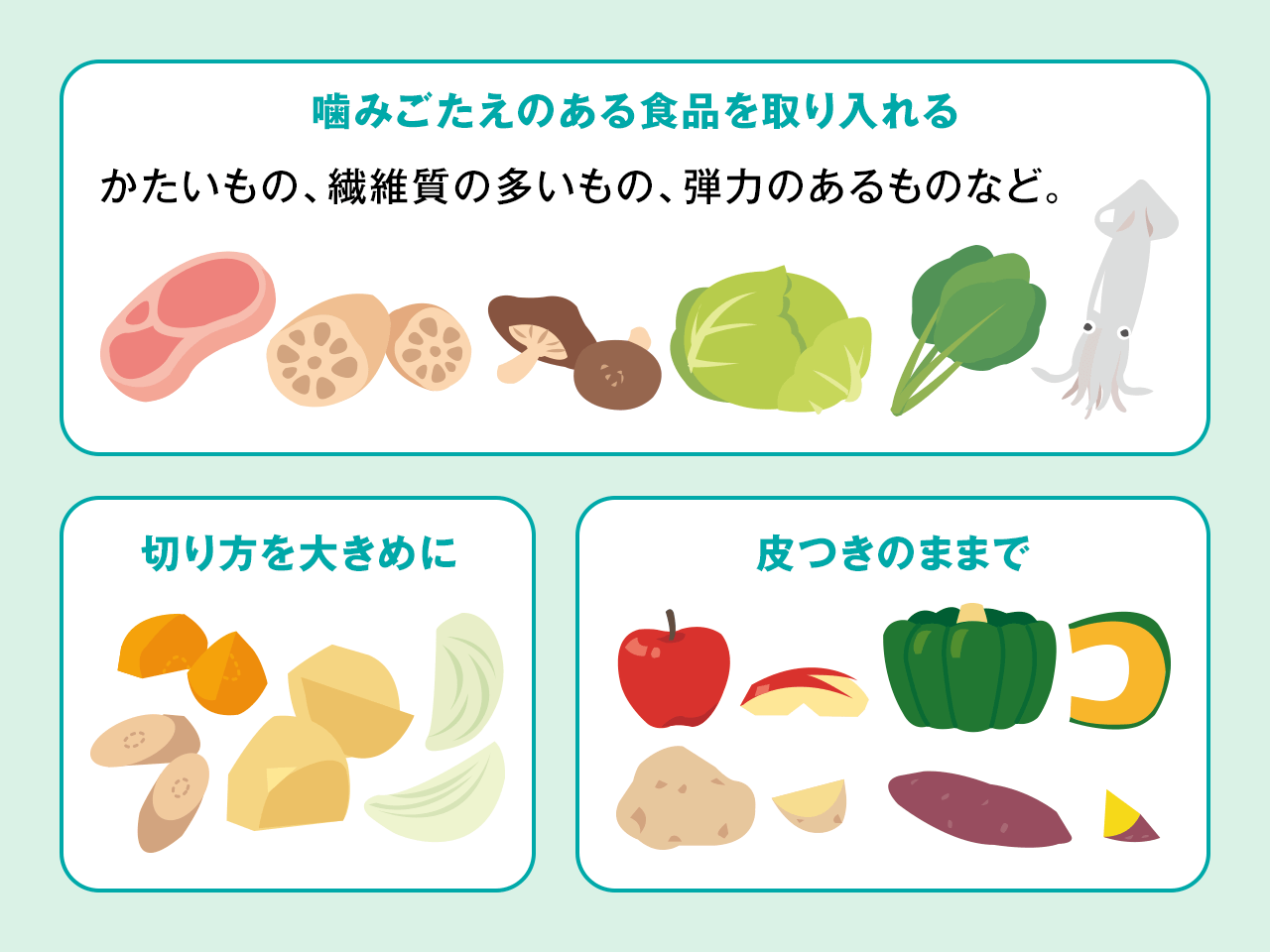

噛む力をつけるおすすめの食材

スルメや昆布など極端にかたいものを食べさせようとする方もいますが、それぞれの時期の噛む力にあった食材を、よく噛んで食べさせることが大切です!

幼児期なら、ごぼう、レンコンなど食物繊維が豊富で、歯応えのある食材を食事のメニューに加えたり、大きめに切ったリンゴや、骨付き肉などを加ええ、“かじり取る”練習もさせてみてください^ ^☆

健康な歯と体作りは「よく噛む」ことから

食べ物をよく噛んで「噛む力」をつけることで、健康な歯になり、食べ物を消化吸収しやすくするだけでなく、さまざまな身体への効果が期待できます!

噛む効果の標語

『卑弥呼(ひみこ)の歯がいーぜ!』

(ひ) 肥満予防

よく噛んで食べることで、脳の満腹中枢が働き、満腹感が得られて食べすぎを防止することが出来ます。

(み) 味覚の発達

よく噛んで味わうことで食べ物本来の味がよくわかり、味覚が発達します。

(こ) 言葉の発音がはっきり

口の周りの筋肉が鍛えられて、口をはっきりと開けて綺麗に発音できるようになります。

(の) 脳の発達

噛むことによる刺激が脳細胞の働きを活発にし、子供の知育を助けます。

(は) 歯の病気を防ぐ

噛むことで抗菌作用のある唾液がたくさん分泌され、虫歯や歯周病を防いでくれます。

(が) がんの予防

唾液中の酵素には発がん物質の作用を打ち消す働きがあると言われています。

(いー) 胃腸の働きを促進

噛むことで消化酵素の分泌が促進され、胃腸の消化を助けます。

(ぜ) 全身の体力向上と全力投球

健康な歯があってこそ、ここぞという時に歯を食いしばって力を出すことが出来ます。

よく噛むポイント

①急いで食べない

ゆっくりと噛みしめて、味わいながら食べましょう!食べ物よってかみごたえは違いますが、特にかみごたえのある食べ物は、一口30回を目安によく噛んで食べましょう。

②飲み物で流しこまない

食べ物が口に入っている間は、飲み物や汁物などの水分をとらないようにします。飲み物流し込むと、食べた物が十分細かくならないうちに胃に送られ消化に悪いためです。

健康な歯は、噛む力を養うことで育まれます!

発達に応じたかたさの食材をよく噛んで食べましょう!

エアフローとはどんなクリーニング?

こんにちは🌞おとなとこどもの経堂歯科です❗️🌈

今回は当院でできるクリーニングについてご説明します🐭

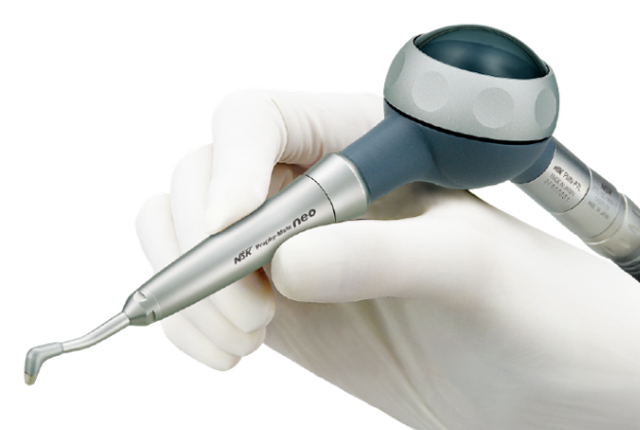

エアフローとはどんなクリーニング?

エアフローとは、とても細かなパウダー状の粒子を歯に吹き付けることで、着色汚れやプラーク(歯垢)を取り除くクリーニングの一つです。とても細かな粒子が歯と歯の間にも行き届くため、セルフケアでは取り切れないこびりついた汚れまでしっかりとクリーニングすることが出来ます。

↓エアフロー症例写真

通常のクリーニングとの違いは?

歯面清掃する際には、一般的にポリッシングブラシやラバーカップといった器具を使用します。こちらもセルフケアでは落とせない汚れやプラーク(歯垢)を綺麗に除去します。

ですが、着色が濃い方はこのクリーニング方法では綺麗になる限界があります。

そこでオススメなのが今日ご説明するエアフローです。

エアフローは表面を傷つけることがほとんどなく、摩耗もありません。

エアフローはこんな方におすすめ

①歯のすき間や着色汚れが気になる方

②歯列矯正中の方

③補綴物と天然歯のすき間の着色や汚れが気になる方

細かい粒子が歯ブラシでは届かない部分までしっかりときれいにしてくれます。頑固な着色汚れ、タバコのヤニで悩んでいる方は一度エアフローのクリーニングをおすすめします!

ワイヤー矯正中の方やインビザライン矯正中の方は、器具の周り清掃が非常に困難です。その点エアフローは器具と歯の間の清掃もきれいに簡単に行うことが可能です。

エアフローのメリット・デメリット

①エアフローのメリット

エアフローは歯ブラシでは届かない歯間部や補綴物の周り、矯正器具などの周りなどの汚れや歯石、頑固な着色汚れも落とすことが可能です。超音波チップや研磨剤を使用せず、細かなパウダーの粒子を吹き付けるので、歯や補綴物への侵襲を最小限に優しくクリーニングすることが可能です。歯面を摩耗せずエナメル質の状態を保つため、施術度は歯面も滑らかでプラークの再付着を抑制できます。

②エアフローのデメリット

すごく細かな粒子とお水を勢いよく吹き付けて汚れを落としていくため、歯茎や舌に当たるとチクッとした痛みを感じることがります。知覚過敏の症状がある方はしみる可能性があります。歯の着色やプラークなどの汚れは落とせますが、歯そのものの色を変える施術ではありません。(ホワイトニングとは違います。)

そして、下記の場合は適応外となる場合があります。

・呼吸器疾患をお持ちの方

・放射線治療中の方

・妊娠中、授乳中の方

・ナトリウム摂取制限を必要とする方

・塩化セチルピリジニウム(CPC)やエリスリトールにアレルギーのある方

まとめ

歯や歯周病予防には、日々の歯磨きが大切です。しかし、矯正器具や元々の歯並びが原因で歯磨きを頑張っていても知らず知らずのうちにプラーク(歯垢)は溜まっていきます。エアフローは短時間で口の中全体を綺麗にできます。また、エアフローは、コーヒー・紅茶・赤ワイン・タバコのヤニも効率的に落とせます。

自費のクリーニングになる歯科医院が多いと思いますが、当院は保険診療内でエアフローを受けることができます😀

エアフロー気になっているが料金が高くて…とお考えの方は一度当院に来てみてはいかがですか?😀

元々の歯並びのせいで着色しやすい方、汚れがつきやすい方、当院はインビザライン矯正も行っています❗️LINE予約も行っておりますのでお気軽にお声掛けください☺️

LINE追加👉https://lin.ee/zfS9jBj

喫煙による歯肉の変化

「歯茎の色が黒くて気になる」や「子供の歯茎が黒くなってきた」とお悩みを抱えている方はいませんか?

これは喫煙や受動喫煙によりメラニン色素が活性化され、歯肉の色が黒変した結果と考えられます。

喫煙は歯周病に大きく関係します。全身的な健康被害の最初のサインが歯肉の黒変として口腔内に現れます。さらに、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の罹患は6,5倍、歯の喪失は3,24倍となるなど、喫煙は歯周病のリスクファクターの筆頭と考えられます。また、女性の喫煙、受動喫煙は妊娠、出産の過程においてもさまざまな影響を及ぼします。

そもそも喫煙には①能動喫煙 ②受動喫煙があります。

【能動喫煙】

喫煙は平均寿命を10年も短くしてしまうほど甚大です。喫煙本数は1日10本以上がハイリスクとされており、歯や歯肉、インプラントにまで悪影響を及ぼします。

【受動喫煙】

非喫煙者でも近くに喫煙者が居れば、タバコから直接吸い込んでしまう(主流煙)だけでなく、タバコから立ち昇る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す(呼出煙)を吸うことです。

タバコの煙に含まれる発がん性物質は主流煙よりも副流煙に多く含まれています。特に、室内、自家用車内での喫煙や衣服に付着した有害物質の三次喫煙は身近な家族の健康に悪影響を及ぼします。電子加熱式タバコも燃焼式タバコ同様、大量のエアロゾルを呼出して受動喫煙を引き起こすので、煙が出ないからと言って安心はできません。

受動喫煙による口腔内への影響としては成人においては歯周病と歯の喪失のリスクを30%高め、小児のう蝕にも関連するとされています。

※今すぐ禁煙を!!

喫煙を始める年齢が若ければ若いほど、がんや循環器疾患の発症リスクを高めるだけでなく、死亡率が高くなることも分かっています。これらから、喫煙は「予防できる最大の死亡原因」であると言われています。

✅本気で歯周病を治したいならまず、禁煙を!

✅禁煙をしなければ、歯磨きを一生頑張っても、歯医者に頻繁に通っても歯周病は治らない!

長年タバコを吸っていても、禁煙するのに遅すぎることはありません。禁煙は性別、年齢、喫煙による疾患の有無を問わず、すべての人々に大きくかつ、迅速な健康改善をもたらすと報告されてます。また、30歳までに禁煙すれば、非喫煙者と同様の余命が期待できるとも報告されています。

喫煙による歯肉のメラニン沈着

喫煙時の口腔内乾燥、高熱、ニコチンなどの直接的作用によりメラニン沈着が引き起こされるます。

表出するのに約1年かかり、禁煙によって消失するのに3年かかるとされています。禁煙によって、色素沈着が軽減するのはマクロファージがメラニンを貪食して、メラノファージとなり、メラニンを処理するからです。

小児における歯肉のメラニン沈着

小児の歯肉のメラニン沈着は受動喫煙の影響です。

日焼け、喫煙者との同居年数、頭髪の色、口呼吸、年齢が小児のメラニン沈着の要因となりうると言われています。また、口呼吸は歯肉粘膜の乾燥を引き起こし、これにより、メラニン生成が活性化される可能性があります。

喫煙による全身への影響

ニコチンには末梢血管を収縮させ、血圧を上昇、心臓の収縮力を高め、心臓に負担をかける作用があり、長期的には動脈硬化を促進します。その結果、脳卒中や狭心症、心筋梗塞を引き起こしやすくなります。ニコチンは喫煙により肺からすみやかに吸収され、全身に広がります。

タールはタバコの煙に含まれる粒子状物質でタバコのフィルターに茶色く付着する物質です。タールには数10種類の発がん性物質が含まれます。

一酸化炭素は血液の酸素運搬機能が阻害され、組織の酸素欠乏を引き起こします。

タバコには全身に影響を与える多くの有害物質が含まれます!!

自力での禁煙が困難な場合は禁煙外来を受診することをおすすめします。

食事中の正しい姿勢

こんにちは🦷

おとなとこどもの経堂歯科です!

今回は、食事中の正しい姿勢についてお話したいと思います。

正しい姿勢ってみなさん知っていますか?

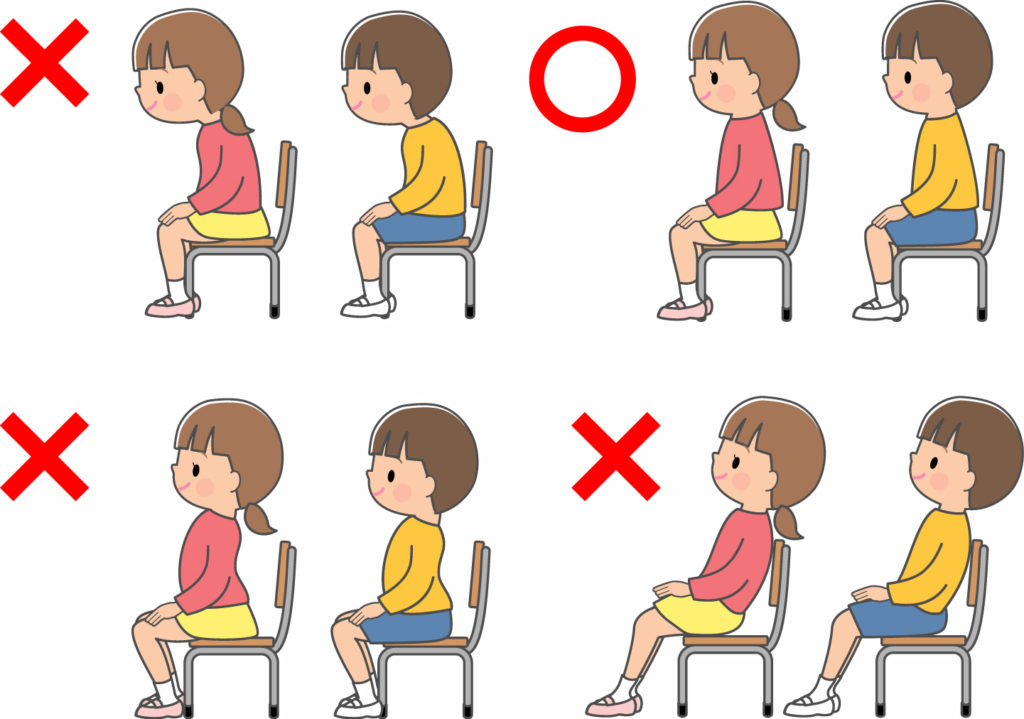

それは、できるだけ体を起こして、足裏がついた安定した姿勢を維持できると食事に集中出来ます。飲み込むとき、一瞬ですが体は緊張状態になります。

その際、足裏が地面についてないと踏ん張れず、飲み込みにくくなってしまいます。

①テーブルと座面の高さを合わせましょう。

まず、背筋をピンと伸ばした状態で座ってもらいます。この時、腰と膝の角度が直角になっていることが大切です。そして、肘を直角に曲げたときに、肘はテーブルと同じ高さになるようにしましょう。

②椅子の座面の奥行を合わせましょう。

お尻から膝裏までしっかり座面があることが大切です。

③そのまま真っすぐ垂直に足をおろした所に足台を用意しましょう。

★食べている時「足裏がついているかチェックしましょう」

背もたれに傾斜があると、お尻がずるずると前にずれてしまって、姿勢が崩れてしまいます。その状態で足がついていても正しい姿勢ではありません。ですので、食事しているときの姿勢を見てみましょう。

姿勢が悪いと歯並びにも悪影響

普段の生活を振り返ってみてみてください。

1つでも該当する場合は、姿勢の改善・身体のバランスの改善が必要になります。

・テレビ見るとき、ゲームするとき背中が丸い

・宿題をするとき、携帯ゲームをするときに身体が丸くなっている

・起立している時、着席しているときに落ち着かない・ソワソワしている

・長時間座っていられない

・靴のすり減りが左右非対称

・頬杖をつく癖がある

・真っすぐ立ったときに左右どちらかの肩が下がっている

・両脚に均等に体重をかけて長く立ってられない(片足重心)

・肩こり、腰痛、頭痛がある

・座った時に脚を組む

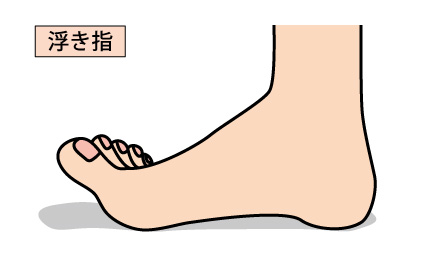

①かかと重心・浮指

立ったときにかかとに重心が偏っている状態です。前から見ると、つま先が浮くほどかかと重心になっていることもあります。頭のてっぺんから糸で引っ張られる感覚で立つと、足の裏全体にバランスよく体重が分散されます。

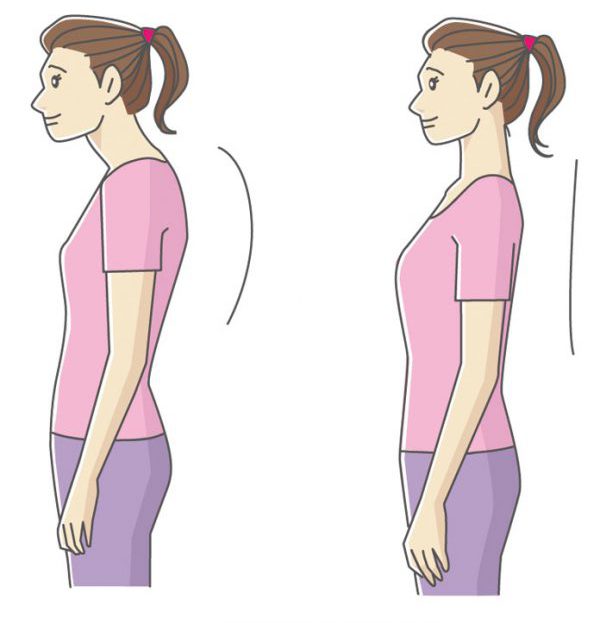

②猫背・頭が上を向いている

猫背になっていたり、頭が上をむいているのもよくありません。出っ歯など歯並びの乱れを引き起こす原因になります。

③うつ伏せで寝ている

うつ伏せで寝ていると、通常顔は左右どちらかに捻った状態です。顎に負担がかかってバランスが悪くなり、歯並びは乱れる原因になります。

正しい姿勢であれば必ず歯並びがよくなるわけではありません。しかし、姿勢不良は歯並びの乱れの原因の1つです。できるだけ早く改善していきましょうね。

歯は唇や舌の力が釣り合ったところに並びます。

綺麗な歯並びは唇の力、舌の力、頬の力がうまく釣り合うことでできます。

①唇の正しい位置

唇は「軽く閉じる」のが良いです。少しでもあいていると唇の力が弱くなり出っ歯になったりします。

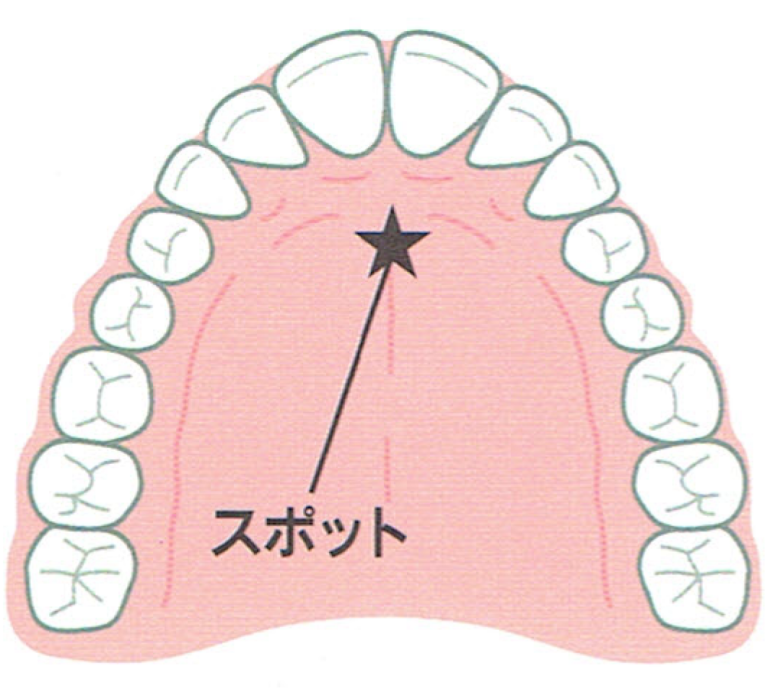

②舌の正しい位置

舌先が、スポット(上の前歯の裏側の上顎粘膜)に触れている状態です。飲み込むときに、舌が上顎に吸い付いている必要があります。舌先が前歯に当たらないように気を付けましょう。

歯並び悪くなる生活習慣

①口呼吸

口呼吸によって長時間口が開いたままの状態になっていると、口元や舌の筋肉が衰えてしまいます。筋力が低下すると前歯が前方に倒れやすくなり、出っ歯の発症や悪化リスクが高まります。筋力低下で唇がしっかり閉じられなくなり、さらなる悪循環になります。口呼吸の原因である鼻炎や姿勢の悪さを解消することで、不正咬合が起きる前に防ぐことが出来ます。

②舌癖や食いしばりなどの癖

舌を噛んだり、舌で歯を押したりといった舌癖や食いしばり、歯ぎしり、爪を噛むなどの癖があると、歯並びが悪くなります。また、食いしばりや歯ぎしり、歯が擦り減ったり割れたりする原因にもなります。

③よく噛んでたべてない

食事の際によく噛まずにいると、口や舌、顎の筋肉が衰えてしまうため、正しいい歯並びを維持出来なくなります。片側ばかりで噛む癖がある場合は、歯並びが悪くなるだけではなく、顎や顔の輪郭が歪む原因になります。意識的に左右均等に噛むようにしましょうね。

歯並びは見た目が気になるだけではなく、体全体の健康にも繋がってきます。姿勢や左右のバランスを普段の生活の中でも意識していきましょうね🌟

健康な歯と食生活

こんにちは(^^)

おとなとこどもの経堂歯科です🦷🪥

日増しに暖かくなってきましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?☀️🌸

近年、長寿国と言われる日本ですが、いつまでも美味しい食事を食べ健康に過ごす為には丈夫な歯を持っている事が大切です!

現在、80歳になっても自分の歯を20本以上残して健康に過ごそう!という趣旨の『8020運動』が国や歯科医師会などによって提唱されています🦷

健康な歯を保つためにむし歯や歯周病の予防が重要です⭐︎

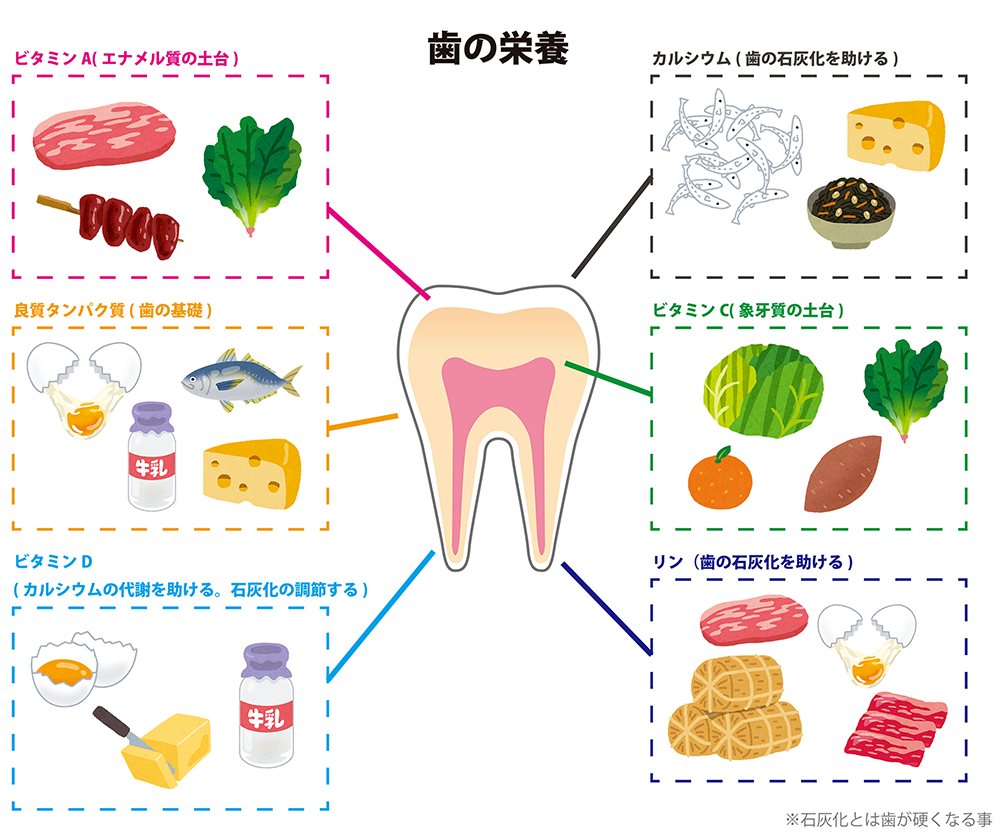

丈夫な歯を作るためには?

健康な歯を作っていくのに必要なものとして、『カルシウム』があります。日本人の食事ではカルシウムが不足していると言われています!

他にもミネラル、リン、良質なタンパク質、ビタミンA・C・Dなども必要です。食事は色々な食品を組み合わせて、バランスの良いものにしましょう!また、食物繊維の多い野菜や肉の切り身、小魚、乾魚などの噛みごたえのある食べ物を噛む事で、顎の骨を丈夫にし、唾液の分泌も多くなり口腔内の衛生に役立ちます^_^

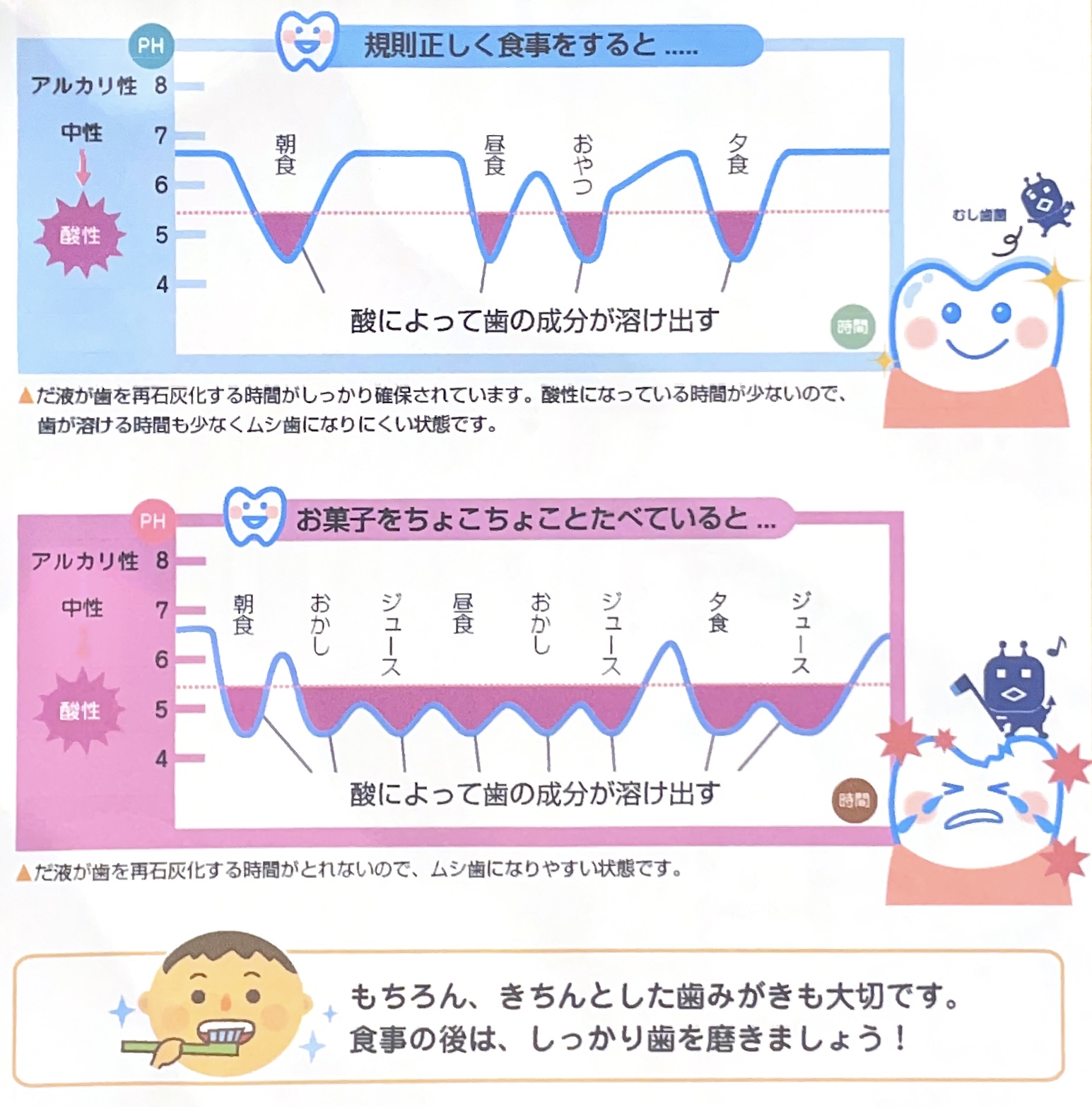

虫歯予防は食事の仕方

虫歯を作るのは特定の食べ物というより、食べ方が問題です!

一日中ダラダラと食べていて常に口の中に物が入っている状態が虫歯になりやすくします。虫歯菌は口腔内の虫歯菌が作り出す酸によって発症します。食事や間食、砂糖などが入ったものはダラダラ食べるのではなく、時間を決めて取るようにしましょう。

よく噛む事が大切

よく噛んで食べることによってさまざまなメリットがあります。

肥満を防ぐ

よく噛むことで満腹中枢が働き、食べ過ぎを防ぎます。

味覚の発達

よく噛むことで食材本来の味を感じることができます。

言葉の発音がはっきりする

よく噛むことは顎の発達を促進し、綺麗な歯並びを作ります。顔の筋肉を鍛えて表情を豊かにします。

歯周病を防ぐ

よく噛むと唾液が分泌され細菌感染を防ぐ働きをします。

脳の発達

よく噛む事で脳の動きを活性化させます。子供の知育を助け、高齢者には認知症予防になります。

ガンを防ぐ

唾液に含まれる酵素(ペルオキシンダーゼ)は発がん物質の作用を消す働きがあると言われています。

胃腸の働きを促進する

口の中に食べ物があるときは消化液が出てきます。特に美味しいと感じているときは分泌が活性になります。

このように噛むことにはたくさんメリットがあり、これこそが長生きする秘訣と言われています(^^)v⭐︎

歯やお口の中は、身体全体の健康に繋がります。

食事や生活習慣なども含め、もう一度見つめて直してみてはいかがでしょうか?

毎日の歯磨きを怠らず、定期的に歯科医院を受診しクリーニングなどケアをしましょう!口の中や歯に違和感を感じたら早めの受診を心がけましょう!

歯を失ってしまった部分のその後はどうすればいいの??

皆さんこんにちは!!🌤

おとなとこどもの経堂歯科です。

最近、気温の寒暖差と花粉にやられる毎日です(T ^ T)

体調も崩しやすい時期なので皆さんお気をつけて〜

本日は、歯を失ってしまった部分の治療法についてお話します。

歯を失う原因として大きく分けると2つあります。

①虫歯(破折含む) ②歯周病

どちらも同じくらいの割合で起こっています。

虫歯になっても治療すれば痛みは治りますが、虫歯で失った部分は当然ですが元には戻りません。何度も虫歯になり治療を繰り返すと、どんどんご自身の歯が小さくなり、人工物が大きくなります。最終的には抜歯になってしまいます。

⚠️神経を取った最終ステージの歯は抜歯の一歩手前なので注意が必要です。

神経を取った歯の最終ステージが危険なのには理由があります。

①根が脆くなっていて折れる

②根の深くまで虫歯

③根の先の骨が膿んでくる

これらが神経を取った歯によく起こるトラブルであり、抜歯になる原因です。

《歯が抜けた時の3つの治療法》

①ブリッジ

■メリット

・取り外す必要なし、使い勝手が良い、天然歯と同じように噛む事ができる

■デメリット

•支えている歯に1、5倍の負担がかかり、根が折れる恐れがある

このようにブリッジは失った部分を前後の歯で支えている構造の為、支えている歯に負担がかかり、特に神経を取っている歯は折れたりして抜歯になりやすい。

・健康な歯も大きく削るので歯の寿命が減る

②入れ歯

■メリット

・歯をほとんど削らないでできる

・歯茎でも支えられる

↪︎ブリッジは前後の歯だけで支えるが、入れ歯は歯茎でも支えられるので周囲のバネを掛けている歯の負担は多少軽減する

■デメリット

・見た目と使い勝手が悪い

③インプラント

◾️メリット

・周りの歯へ負担が無いので歯の寿命を減らさない

・固定式なので天然歯と同じ様に食事ができる

■デメリット

・自費診療になるので高額

・多少の外科処置が伴う

※インプラントは唯一、残っている歯に負担をかけない治療です。その為、周囲の歯を長く残したい方にはオススメです!!

〜結局どの治療法が良いのか〜

⇒一概にこの治療が良いとは言えません!!ただ、選ぶポイントとして

・周囲の歯を削るのはどうか

・生活感が良いのが良いか

・周囲の歯の寿命を減らしたくないか

・歯の持ちがよい保険外診療も考えるか

・見た目は気になるか

などの要素で何を優先するか決めるのが良いと思います。

また周囲の歯の状態によってもベストな治療が異なるのでよく主治医の先生とご相談して下さい(^-^)

ご自身の歯に適うものはないので、日頃の歯磨きと歯科での定期検診を受診してご自身の歯を失わないようにしましょう!!

歯周病と全身疾患

こんにちは☔

おとなとこどもの経堂歯科です。

みなさんは「歯周病が全身の病気と関係ある」という話を聞いたことがあると思います。実際歯周病は単に歯茎に炎症を引き起こすだけではありません。どんな疾患と歯周病は関係があるのか、、、そこで今日はどんな病気に影響するのかを詳しくお話していきます🌻

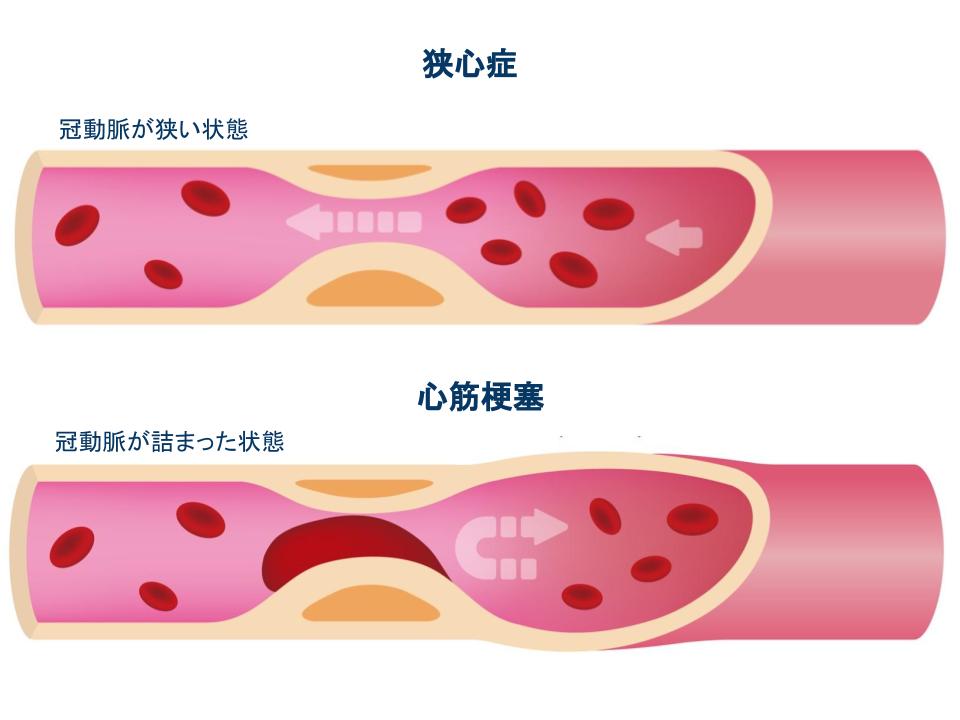

1狭心症・心筋梗塞

動脈硬化により心筋に血液を送る血管が狭くなったり、ふさがってしまい心筋に血液が供給されなくなり死に至ることもある病気です。

動脈硬化は、不適切な食生活や運動不足、ストレスなどの生活習慣原因とされていましたが、別の因子として歯周病原因菌などの細菌感染がクローズアップされてきました。歯周病原因菌などの刺激により動脈硬化を誘導する物質が出て血管内にプラークが出来血液の通り道は細くなります。

プラークが剥がれて血の固塊が出ると、その場で血管が詰まったり血管の細いところで詰まります。

2脳梗塞

脳の血管のプラークが詰まったり、頚動脈や心臓からの血栓、プラークが飛んできて脳血管が詰まる病気です。歯周病に罹患している人は、そうではない人の2.8倍脳梗塞になり易いと言われていま

す。血圧、コレステロー、中性脂肪が高めの方は、動脈疾患予防のためにも歯周病の予防や治療は、より重要となります。

3糖尿病

糖尿病は以前より糖尿病の合併症の一つと言われてます。さらに最近では、歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという逆の関係性も明らかになってきました。つまり、歯周病と糖尿病はお互いに悪影響を及ぼし合っていることになります。最近の報告では歯周病治療で糖尿病も改善することがわかっています。糖尿病の指標の1つにつきHbA1cがありますが、歯周病の治療でこの数値が改善するという結果も得られています。

糖尿病の三大合併症:網膜症、腎症、神経障害

4高血圧

歯周病が進行している人は降圧剤が効きにくい治療抵抗性高血圧のリスクが高いと言われています。

また、歯周病になっている治療抵抗性高血圧の患者に歯周病の治療を行ったところ、血圧の低下がみられたというデーターもあることから、糖尿病と血圧にか関係があると考えられます。

注意:降圧剤は歯肉増殖を引き起こし歯周病を悪化させます。

5低体重児早産

妊娠中の女性が歯周病に罹患している場合、低体重児または早産の危険度が高くなることが指摘されます。

これは歯周病菌が血中に入り、胎盤を通じて胎児に直接感染するのではないかと考えられています。

その危険度は7倍にのぼると言われており、タバコやアルコール、高齢者出産などよりも高い数字となっています。

6誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎とは、食べ物や異物が誤って気管や肺に入る(誤嚥)ことで起こる肺炎のことです。健常な人は誤嚥が起こると咳反射により物が入らないよう守ろうとします。ところが高齢者では咳反射の機能が衰えるため、誤嚥を引き起こしやすくなります。結果、食べ物などと一緒に口の中の細菌も気管から肺の中へ入ることで誤嚥性肺炎を発症させます。

7骨粗鬆症

骨粗鬆症は全身の骨密度が低下し骨が脆くなる病気です。その中でも閉経後骨粗鬆症は骨代謝に関わるホルモンであるエストロゲンの低下により発症します。閉経後骨粗鬆症で歯周病が進行し易い原因として、エストロゲンの欠乏が重要と考えられています。

エストロゲンの分泌が減少すると、全身の骨だけではなく歯を支える歯槽骨も脆くなります。また、歯周ポケット内では炎症を引き起こす物質が産生され歯周炎の進行が加速すると考えられています。

8関節リウマチ

関節リウマチ患者は歯周病の罹患率が高くより重度化しやすいという報告があります。歯周病と関節リウマチの病印・病態には共通点が多く、炎症性サイトカインなどの物質が過剰に産生されることで病気が進行するのではないかと考えられています。

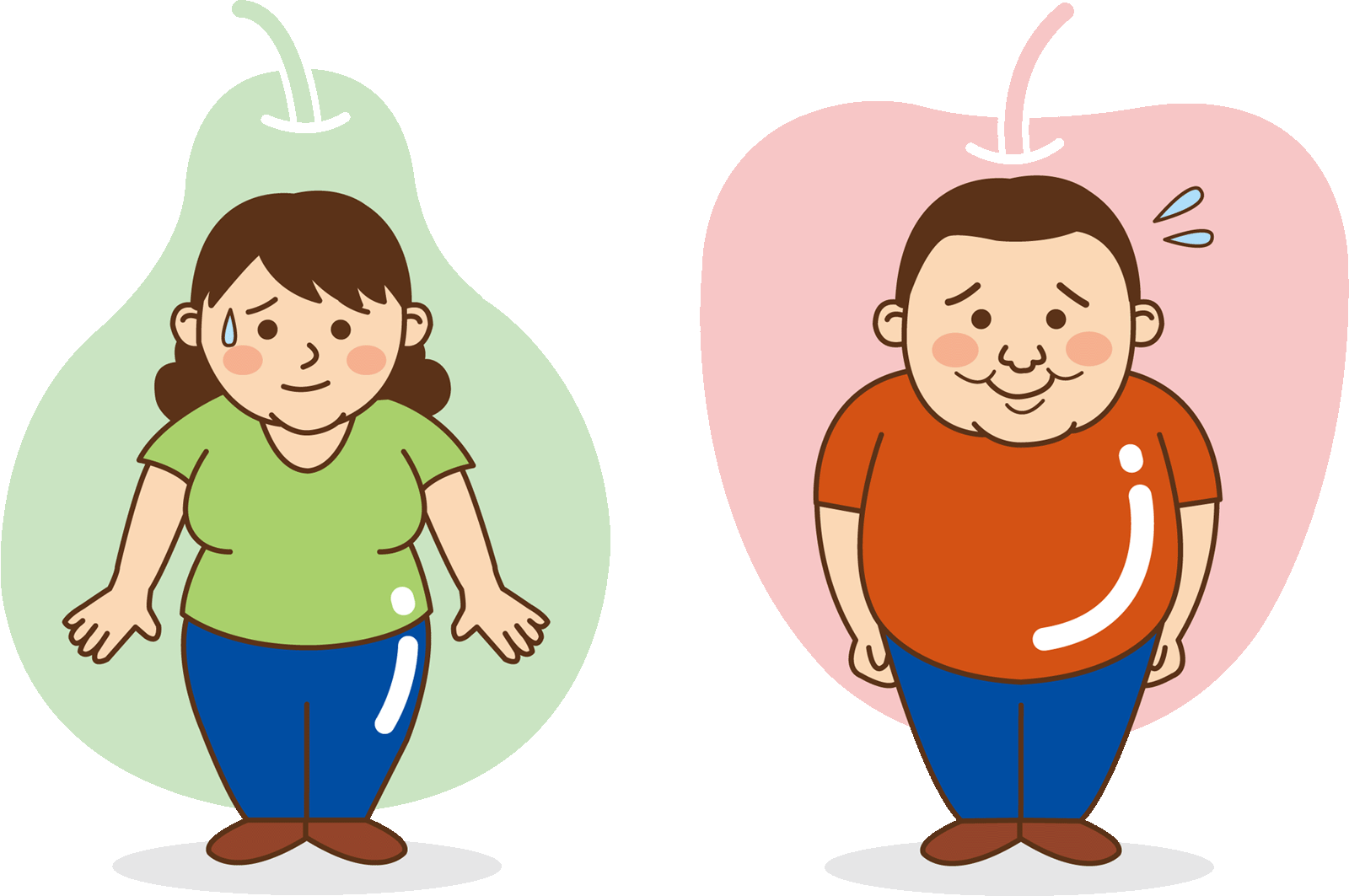

9メタボリックシンドローム

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群:通称メタボ)とは、内臓脂肪型肥満の高血糖や高血圧、脂質異常などの動脈硬化の危険因子がかさなりあった状態をいいます。

近年メタボリックシンドロームと歯周病の関りがあると言われています。体に脂肪が溜まりすぎると様々なサイトカインが分泌され、動脈硬化を促進させていまいます。この脂肪細胞から出てくるサイトカインと同じ物質が歯周病でも出てくるため、歯周病がメタボ関連の病気げある糖尿病を悪化させるとかんがえています。

まとめ

このように歯周病は多彩な全身疾患との関係が報告されています。まずは自分の歯に変化はないのか、歯茎は痛くないのかなど少しでも違和感を感じることがあれば、歯科医院にご相談してみてください🤩

正しいブラッシング方法を身に付け、定期的に。専門的なクリーニングを行いメンテナンスをうけることが重要です。

虫歯の詰めもの種類

こんにちは😀おとなとこどもの経堂歯科です🐭

これから虫歯治療を考えている人に向けて、詰め物や被せ物の種類についてメリット・デメリットをご説明します😀

詰め物と被せ物の違い

まず、詰め物と被せ物は虫歯の大きさで変わってきます。

①詰め物:虫歯治療で空いた小さな穴を埋めるために詰めるものです。

②被せ物:虫歯治療で削った後に被せるためのものです。

詰め物は、比較的小さな虫歯などに用いられ、取り除いた虫歯の部分を詰めもので埋めます。

しかし虫歯が大きく進行していていると、大きな穴があいてしまうこともあります。

その場合詰め物では治せないケースが多いです。その際に用いるのが被せ物です。

以上のように虫歯治療で用いられる詰め物と被せ物は虫歯の進行度合いによって変わります。

歯の詰め物の種類(保険適用)

まずは保険適用対象となる詰め物を紹介します。

①コンポジットレジン

虫歯治療で用いられる詰め物の代表的なものがこの「コンポジットレジン」です。

白色のプラスチックでできた詰め物で、金属アレルギーの方でも詰めることが可能です。

メリット:

①白色で目立ちにくい

②治療期間が短い

③歯を削る量が少なく済む

④金属アレルギーの方でも使用可能

デメリット:

①耐久性が低いため摩耗しやすく破損する可能性あり

②変色しやすい

③悪化した虫歯には適さないことがある

④段差や隙間ができやすい(2次カリエスの可能性あり)

②銀歯(メタルインレー)

「メタルインレー」とは一般的に「銀歯」と呼ばれます。ただし素材は銀ではなくパラジウム合金です。

銀歯は金属であるため、白い歯に詰めると目立ちます。

ですがコンポジットレジンに比べてすり減りが少ないことがメリットといえます。

メリット:

①すり減りが少ない

②耐久性が高く欠けにくい

③幅広い虫歯にも適応できる

デメリット:

①見た目が目立つ可能性あり

②最低2回の通院が必要

③金属アレルギーのリスクがある

④隙間ができることがある(2次カリエスの可能性あり)

歯の詰め物(自費診療)

①ジルコニアインレー

人工のダイヤモンド素材で、最高級の透明度と丈夫さを兼ね揃えています。

メリット:

①歯ぎしりをする方にも適応

②金属を使用しないためアレルギーが起こりにくい

③白いので自然に仕上がる

デメリット:

①保険適用外のため高価

②ややのっぺりとした白に感じる

②セラミックインレー

「セラミックインレー」は陶器素材でできています。

白く透明感があるので天然歯と遜色ない仕上がりになります。

審美性も高く、耐久性にも優れています。

メリット:

①透明感を持った素材で審美性に優れている

②金属を使用しないためアレルギーが起こりにくい

③着色や劣化の可能性が低い

④適合がよいため2次カリエスになりにくい

デメリット:

①保険適用外のため高価

②自分の歯より硬い、歯ぎしりの強い方には使えないこともある

③ハイブリッドインレー

セラミックとプラスチックが半分ずつ入っています。

金属を使用していないため、金属アレルギーの方でも治療を受けられます。

メリット:

①入れたてのキレイさは純セラミックと遜色ない

②コンポジットレジンより耐久性が高い

デメリット:

①保険適用外のため高価

②長期間使用では変色することがある

③セラミックに比べると透明感がない

④ゴールドインレー

高カラット金合金を使用しています。

金属でありながら歯や歯茎の変色がなく、金属アレルギーにもなりにくいです。

メリット:

①割れる心配がない

②2次カリエスになりにくい

③適合性が良い

デメリット:

①保険適用外のため高価

②金属の色が気になる場合がある

③金属代が高い

歯の被せ物の種類(保険適用)

①銀歯(メタルクラウン)

「銀歯」は金属製の被せ物のことです。

保険適応対象で虫歯治療を受けた場合、被せ物は銀歯が基本となります。

メリット:

①保険適用のため安価

デメリット:

①隙間ができやすいため2次カリエスのリスクが高い

②色が銀色のため目立ちやすく審美性に劣る

③劣化しやすい

④金属アレルギーの不安がある

②レジン前装冠

金属を内部に入れてプラスチック素材で覆います。

メリット:

①中身が金属のため耐久性が高い

②安価に見た目の良い被せ物ができる

デメリット:

①変色で黄ばんでくる

②表面が傷つき艶がなくなる

③摩耗してくる

④金属アレルギーの心配がある

⑤口臭の原因になることがある

③CAD/CAM冠

プラスチック素材を使用する被せ物が「CAD/CAM冠」です。

メリット:

①審美性が高い

②金属アレルギーの心配がない

③治療期間が短縮化される

④歯垢や歯石が付着しにくい

デメリット:

①すり減りやすい

②欠けやすく割れやすい

③長期にわたる使用で変色・艶がなくなりやすい

歯の被せ物(自費治療)

詰め物と同じように、治療費をかければ審美性の高い被せ物を入れることができます。

①ジルコニアクラウン

人工ダイヤモンド素材で、最高級の透明度と丈夫さを兼ね揃えています。

メリット:

①歯ぎしりをする方にも適応

②金属を使用しないためアレルギーが起こりにくい

③2次カリエスになりにくい

デメリット:

①保険適応ではないため高価

②ややのっぺりとした白に感じる

②セラミッククラウン

ジルコニアが登場するまでは1番主流だったセラミックです。適度な透明感と丈夫さがあります。

メリット:

①金属を使用しないためアレルギーが起こりにくい

②2次カリエスになりにくい

③白く透明感があり審美性が高い

④変色しにくい

⑤耐久性が高い

デメリット:

①保険適応外のため高価

②ブリッジに制限あり

③ジルコニアに比べるとやや欠ける可能性がある

④金属よりも強度がやや低い

⑤歯ぎしりやくいしばりの力に弱い

③ハイブリットレジン

セラミックとプラスチックが半分ずつ入っています。

メリット:

①入れたてのキレイさは純セラミックと遜色がない

②自費治療の中では安価

デメリット:

①保険適用外のため高価

②長期間使用では変色することがある

③セラミックに比べると透明感がない

④ゴールドクラウン

ゴールドで全体を作ります。

メリット:

①割れる心配がない

②適合が良いため2次虫歯になりにくい

デメリット:

①保険適応外のため高価

②金属代が高い

③色が金のため目立つ

選ぶときの注意点

①治療費:まずは予算内に収まるか確認をすることが大事です。

②見た目:これからずっと使っていく詰め物・被せ物なので審美性も重要です。

③アレルギー:金属アレルギーの方は、金属不使用のものを選ぶことをおすすめします。

④機能性:歯の実用面において機能性も欠かせません。

歯の詰め物・被せ物の寿命

虫歯治療後の詰め物・被せ物の寿命は基本的に「5~8年」といわれています。

これは詰め物・被せ物自体の寿命ではなく、歯にセットする接着剤が「5~8年」で寿命を迎えるという意味です。

長く使っていくには定期検診に通い、メンテナンスを受けましょう。

定期検診を受けていれば、初期虫歯ができてしまっても早期発見が可能です。

虫歯治療で使う詰め物・被せ物の種類は様々です。自分自身の口腔内状況にあっているものを選択しましょう。

災害時の口腔ケア

みなさんこんにちは⛄

おとなとこどもの経堂歯科です🦷

最近、日本は災害が多いいですが、そんな時の備えをしてますか?

今日は災害時の口腔ケアの必要性、災害時の持ち物について説明します🌟

災害時、体の健康を守るには、手洗いとともに、歯磨きや入れ歯の手入れなどの口腔ケアが重要です。

口の中が不潔であることから、虫歯や歯周病などの口のトラブルだけではなく、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症(インフルエンザ、風邪など)が増える可能性があります。

口の中の状態が悪くなり食べられなくなると体力や免疫力の低下にも繋がってきます。そんな時、お口のケアは後回しになりがちですが、お口の中細菌が原因で命に関わる病気になる可能性もあるため、災害時のお口のケアはとても重要です。

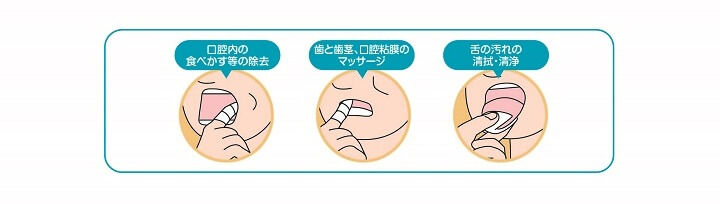

災害時のオーラルケアについて

①水、歯ブラシない時

ハンカチ、ティッシュ、タオルなどを指に巻き、歯に着いた汚れを取りましょう。

②水が少ないとき

水約30mlのコップを準備。その水で歯ブラシを濡らしてから口の中へ入れ、歯磨きスタート

歯ブラシが徐々に汚れきたら、ティッシュで歯ブラシの汚れをふき取りましょう。最後にコップの水で2~3回すすぎましょう。

③入れ歯のケア

使える水があれば夜寝る前に入れ歯洗浄剤を使って消毒したり、水に浸しときましょう。水がないときは、ウェットティッシュなどで汚れをふき取りましょう。

入れ歯は乾燥すると劣化してしまうので、水が確保できればなるべく水の入ったコップや入れ歯ケースに保管しましょう。水の確保は難しい場合は少し湿らせたハンカチ等でくるんで保管しましょう。ただし、ティッシュにくるんでしまうと、捨てられてしまうことがあるので気を付けて下さい。

④液体歯磨き

水やお茶のかわりに液体ハミガキを使う。水でのすすぎは不要です。細菌剤の効果で細菌増えにくいです。

⑤水、歯ブラシない時

ハンカチ、ティッシュ、タオルなどを指に巻きつけ、歯の汚れを取りましょう。

避難所になにを持っていけばいいのか?

歯ブラシ→家族分用意をしましょう。

歯磨き粉→殺菌剤やフッ化物入りの歯磨き粉がおすすめです。

口腔内や入れ歯用洗浄シート→うがいがうまくできない時に手軽に拭くことができておすすめです

洗口剤→殺菌剤の入ったタイプは、水が使えない時にお口の清潔を保つことが出来ます。

入れ歯→入れ歯を外して就寝しているときに災害が起こり、避難する場合は、入れ歯を忘れずに持ち出しましょう。入れ歯がないと食べることも誰かと話しをするのも困難になってしまいます。入れ歯のケースや洗浄剤も一緒に非常用袋に準備しましょう。

お口の中を清潔に保つことは、全身の健康にも繋がってきます。災害時の行動を日頃から理解し意識することで、万が一のときの行動に移すことが出来ます。災害時の口腔ケアについてご理解いただき、もしものときに備えて下さい。

妊産婦のお口の中

こんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です。

今回は、妊産婦のお口の変化についてお話しますね。

妊娠初期はつわりによる体調不良などの為、生活習慣や食習慣が乱れがちになります。

さらに嘔気の為に口腔清掃が十分に行えず、プラークが沈着して口腔内環境が悪化する事が多くなります。したがって、妊娠期はう蝕や歯周病が悪化するリスクが非常に高まります。

歯周病は歯周病原性細菌によって引き起こされる感染症であり、歯周病組織への炎症の広がりにより歯肉炎と歯周炎に分類されます。妊娠時の歯肉炎(妊娠性歯肉炎)は妊婦の約半数以上にも認められ、妊婦が著しい歯周炎の場合、早産や低体重児出産となるリスクが報告されています。これらを予防する為、適切な歯周治療が必要不可欠となっています。

妊娠初期には『つわり』があります。つわり時には歯磨きの工夫が必要です。

◉つわり時におけるブラッシングのコツ

・体調の良い時間帯に磨く。無理をしない

→つわりは起床時や食後、疲れの溜まりやすい夜に辛くなる事が多い。吐き気が辛い時は避けて、体調の良い時を見つけて歯磨きをする。

・〝ながら磨き″のすすめ

→テレビを観ながら〜などつわりが軽い体調の良い時を利用して、〝ながら磨き″をしてみる。

・歯ブラシは小さめのものを使用する

→大きな歯ブラシでは奥歯を磨く時、喉に近い粘膜を刺激することがあるのでなるべく小さめの歯ブラシを使用してみる。歯ブラシのヘッド部分がコンパクトなものや子供用の小さいものでも良い。

・奥から前に掻き出すように磨く

→喉に近い部分に歯ブラシが不意に行くと、特に吐き気を催しやすい。慎重に奥歯に歯ブラシを当ててから前方に掻き出すようにみがいてみる。

・顔を下に向けて磨く

→歯磨き中に喉に唾液が溜まると、その刺激で吐き気が催される。下を向いて歯磨きをして唾液が喉に流れないように工夫する。

・においの強い歯磨剤を大量に使わない

→妊娠中はにおいに対して過敏となることが多い。歯磨剤の香料が強いものはにおいを嗅ぐだけでも気持ちが悪くなる事がある。できるだけにおいや刺激の少ない歯磨剤に変えるか、無理に歯磨剤を使用しなくても良い。

・〝ぶくぶくうがい″を十分に行う

→食後で吐き気がある場合は無理に歯磨きできなくても水や洗口剤で〝ぶくぶくうがい″をして口腔内をなるべく清潔にしておく。また、嘔吐した直後は水などでうがいを十分にして口腔内の胃液などの残留を洗い流す。嘔吐直後の歯磨きは歯の磨耗を引き起こし、酸蝕症となる危険がある為、約30分は歯磨きを控えるのが望ましい。

酸蝕症とは?

→つわり時は食べ物の嗜好が変化し、柑橘系の酸性食品を常に摂取するようになるとそのたびに口腔内は酸性に傾きます。さらに嘔吐が長期にわたり繰り返された場合、胃酸によって口腔内が頻回に晒され、妊娠中は唾液の緩衝能が低下する事も重なって、酸蝕症となるリスクが非常に高まります。

・砂糖不使用のガムを噛む

→ガムを噛む事ができるのであれば、キシリトールガムなどを噛む。う蝕予防効果や唾液の分泌促進によって、う蝕原因細菌の母子感染予防にも役立つ。

このように、妊娠期は精神面と身体面の両方が乱れる時期でもあります。無理をせず、できる範囲で口腔内清掃をする事が望ましいです^_^

是非、参考にしてみて下さい!!

歯ぎしり・食いしばり(ナイトガード)

こんにちは😀

おとなとこどもの経堂歯科です🦷

今日は歯ぎしりやくいしばりを予防するナイトガード(マウスピース)について説明します❕

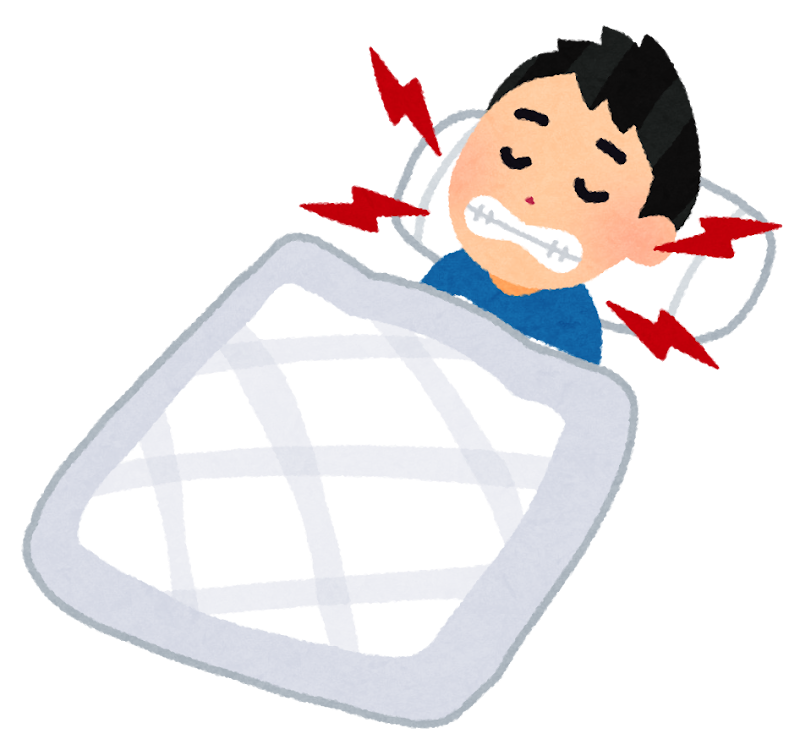

歯ぎしり・食いしばり

睡眠中に歯をすり合わせてギリギリと音を立ててしまうことを「歯ぎしり」といいます。

音を立てずに力を入れて歯をかみ合わせることを「食いしばり」といいます。

歯ぎしりは無意識に行われていることが多く、就寝中気づかずしていることが多いです。

食いしばりは何かに夢中になっていたり、ストレスと感じている時に起こりやすいです。

歯ぎしり・食いしばりの原因

①ストレス

主な原因は、強いストレスによるものだといわれています。

歯ぎしりやい食いしばりをすることで、ストレスや不安を無意識のうちに解消していると考えられます。

②歯並びや噛み合わせ

歯並びや噛み合わせが悪いと、歯ぎしりや食いしばりが起こることがあります。

歯を噛み合わせたときに、一部の歯が強く当たっていたり被せ物の高さがあっていないと、

噛み合わせが安定せず、歯ぎしりの原因になったりします。

③集中している時間が長い

何かに集中しているときに、無意識のうちに食いしばってしまう場合があります。

これは、歯を食いしばることで集中力が増して力を発揮しようとするからです。

④枕の高さ

高さの高い枕を使用していたり、合っていない枕を使っていると、歯ぎしりが起こりやすくなるといわれています。

高さの高い枕を使って寝ると、首に角度がつくため、うつむいた状態になりやすいです。

その時の奥歯は噛みしめたような状態になっています。

また睡眠が浅いことも歯ぎしりの原因とされています。

歯ぎしり・食いしばりが与える悪影響

①歯のすり減り・破折

歯を左右にギリギリと強くこすり合わせて動かすと、歯はすり減ってしまいます。

最悪の場合割れてしまうこともあります。

ひどい状態になると歯の表面にあるエナメル質が削れてしまい、内部の象牙質が見えてしまいます。

②詰め物や被せ物が取れてしまう

歯に強い力がかかると、詰め物や被せ物が取れてしまうことがあります。

ひどい場合は割れてしまうこともあります。

③歯周病の悪化

歯周病とは、歯垢(プラーク)の中に存在する細菌によって、歯肉に炎症を起こしてしまったり、

歯を支えている顎の骨を溶かして、最終的には歯が抜けてしまう病気です。

歯ぎしりによって歯の根元に強い力が加わると、歯と歯茎のすき間が広がり、

そこに細菌が繁殖しやすくなります。

歯周病の方が歯を強く噛みしめてしまうと、歯を支えている顎の骨に負担がかかり、

骨の吸収が急激に進行します。

④知覚過敏

歯ぎしり・くいしばりによって歯の根元や噛む面が削れたり、亀裂が入ることがあります。

その結果、神経に刺激が加わり、冷たいものや温かいものがしみるようになってしまいます。

⑤骨隆起(こつりゅうき)

顎の骨に過度な力が加わると、歯肉の部分にこぶ状の骨隆起ができることがあります。

これは、入れ歯の装着に支障をきたすことがあったり、発音がしづらくなったりします。

⑥顎関節症

顎の関節や筋肉の痛みを感じて大きく口を開けられなかったり、関節から「ガクッ」と音が鳴ったりします。

⑦頭痛や肩こり

歯ぎしりや食いしばをすると、顎から頭の横に広がる側頭筋を使います。

歯ぎしりをすると、側頭筋が緊張して頭痛が起こることがあります。

⑧歯並びや見た目への影響

顎の筋肉が発達して、エラが張ったような印象になることもあります。

歯ぎしり・食いしばりの対処法

①就寝時のマウスピース(ナイトガード)の装着

マウスピース(ナイトガード)は就寝時に装着します。

就寝時に装着することで、噛み合わせが高くなるため、歯ぎしりや食いしばりから歯を守ってくれます。

ソフトタイプ:ゴム製の柔らかい素材で違和感は少ないですが、力が強い方は穴が空いてしまうことがあります。

ハードタイプ:レジンの硬い素材で少し違和感はあります。穴が空くことが少ないです。

料金は3割負担でおよそ¥3,000~5,000程度となります。

[メリット]

・歯ぎしり・くいしばりによってかかる力を分散できる

・歯ぎしり・くいしばりによって歯が削れるのを防ぐことができる

・顎の関節を守ることができる

・悪い噛み合わせを調整できる

[デメリット]

・装着時の違和感

・正しく保管しないと不衛生

・起床時に顎に痛みやだるさを感じることがある

②噛み合わせの調整

歯ぎしりやくいしばりによる悪影響を改善するために、噛み合わせを調整します。

嚙み合わせる力を分散させ、正しい噛み合わせにします。

③ストレスのコントロール

歯ぎしりやくいしばりを改善させるためには、ストレスコントロールは非常に大切です。

歯ぎしりやくいしばりの主な原因は「ストレス」によるものが多いため、ストレスを取り除きましょう。

④意識をする

日常生活で歯をくいしばっていることがある方は、意識的に顎の力を抜いてみましょう。

また、お口のストレッチやマッサージも効果的です。

まとめ

気づかないうちにしてしまっている歯ぎしりやくいしばりは、悪影響が多いです。

自分ではわからないという方は一度歯医者へ行き、確認してもらうことをおすすめします😀

歯のホワイトニングについて学ぼう

こんにちは😊おとなとこどもの経堂歯科です!

最近、マスクを外す機会が増えてきて歯の色が気になる方が多いのではないでしょうか?

ホワイトニングにはいくつかの種類があり、メリットやデメリットもあります。

今日はホワイトニングについて詳しくお話していきます。

歯のホワイトニングとは

様々な原因により黄ばんだり黒ずんで見えるようになった歯を、白くするケア全般を歯のホワイトニングといいます。

ホワイトニングにはいくつかの種類があり使い方や効果もそれぞれ異なります。自分の歯に合った方法でホワイトニングをすること、また歯が黄ばむ原因によって適切なホワイトニング方法を選ぶ必要があります。使用方法を誤ってしまうと、歯や歯茎にも影響が出てしまうので注意が必要です。

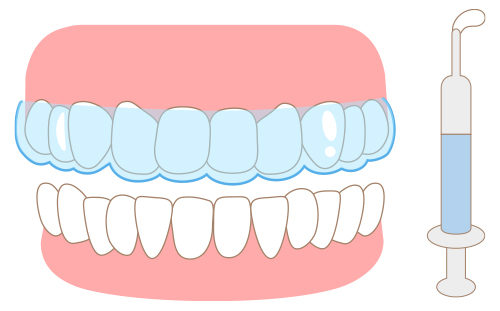

オフィスホワイトニング

歯科医院で受けられるはを白くする施術は「オフィスホワイトニング」といわれるものです。歯の表面にホワイトニング剤を塗布した後、専用のライトをあてて薬剤を作用させます。ホワイトニングのメーカーによっては、ライトを当てる必要がないものもあります。

自宅でおこなうホワイトニングよりも高濃度のジェルやペースト状の薬剤(主に過酸化水素、過酸化尿素)を使用します。その為、一回の施術でも効果が出やすいといった効果があります。

メリット

☆高濃度のホワイトニング剤と特殊なライトを使用する為、施術当日にホワイトニングの効果が得られることが多い

☆歯科医師や歯科衛生士が施術してくれる為、ムラの心配がほとんどない

☆本来の白さ以上の白さにできる

☆歯を削らずに白くできる

☆施術中にトラブルが生じても適切な処置をしてもらえる

デメリット

☆保険が適応されない為、費用が比較的高額になることが多い

☆ホワイトニング剤が高濃度なので一時定期な知覚過敏を伴うことがある

☆虫歯や歯周病が見つかったら、まずはそれらの治療を優先させなければならない

☆コーヒーやお茶、色の濃いものを食べてしまうと再着色しやすい

☆短期間で白い歯を手に入れられるが、後戻りも早い場合がある

☆人によっては期待通りの白さが得られないことがある

☆すべての人が施術を受けられるホワイトニングではない

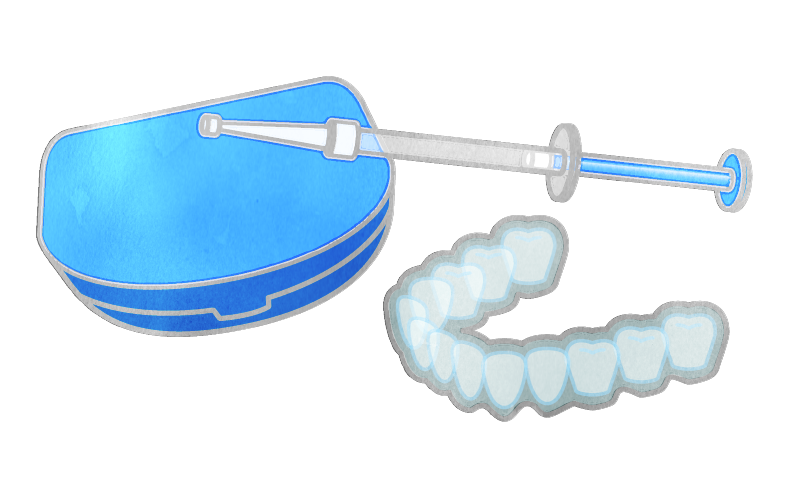

ホームホワイトニング

「ホームホワイトニング」は歯科医院に何度も通わずに自宅でできるホワイトニングです。もちろん自宅以外でも、道具と材料があればどこでも使用することが可能です。

マウスピーズにホワイトニング剤を入れて装着することで、自分のタイミングで白くすることができるのが特徴です。

メリット

☆好きなとき好きな時間でホワイトニングできる

☆低濃度のホワイトニング剤を使用する為、安全性が高い(過酸化尿素から構成されている)

☆ホワイトニング剤をじっくり浸透刺せていくのでオフィスホワイトニングと比べると白さが長持ちする

☆長期的なコストを抑えられる

☆歯医者に通えない方にはオススメ

デメリット

☆オフィスホワイトニングに比べると即効性に劣るため毎日やる必要がある

☆白くなるまでに2週間以上かかる

☆毎日マウスピースを決まった時間つける必要がある

☆ホワイトニング剤にはいくつかの種類の濃度があるが、濃度が高いほど装着時間は短くなり歯がしみやすくなる

☆薬剤が歯茎に流れてしまうと痛みを伴うことがある

デュアルホワイトニング

「デュアルホワイトニング」はオフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用して行うホワイトニングです。

各ホワイトニングを単体で行うよりも短期間での白さアップが期待でき、効果も長持ちしやすいのが特徴です。

メリット

☆効果があらわれるのが早い

☆白さの持続時間が長い

デメリット

☆費用がかかる

☆歯科医院と自宅での両方でホワイトニングを行う必要がある

ホワイトニングが出来ない人

・歯に詰め物をしている

・歯の神経が死んでいる人

・妊娠中、授乳中の女性(安全性が保障されていないため)

・無カタラーゼ症の人(カタラーゼには、ホワイトニング剤の成分でもある過酸化水素を分解する働きがある。)

・エナメル質形成不全、ホワイトスポット

・テトラサイクリン歯の人

・光線アレルギーの方

まとめ

ホームホワイトニング:おうちでゆっくりホワイトニング

オフィスホワイトニング:歯科医院でその日に白くしたい

デュアルホワイトニング:その日に白くして白さを持続させたい

自分の歯はどの種類のホワイトニングをしたら良いか不安な方はぜひおとなとこどもの経堂歯科にご相談ください🌼

口呼吸で生じる体への悪影響とは?

こんにちは🦷

毎日寒い日が続いていますね、、、(T ^ T)

気が付いたらいつも口で呼吸していたり、寝ている時にも口を開けたままになっていませんか?

口呼吸は身体にさまざまな悪影響があります。

今日は、口呼吸で生じる弊害についてお話します。

悪影響

1、虫歯や歯周病になりやすい

口呼吸をしているとお口の中が乾燥し、唾液の量が減少します。

唾液には、お口の中の細菌を洗い流す作用(自浄作用)、細菌の繁殖を抑える(抗菌作用)があります。

唾液が減少することにより、虫歯菌、歯周病菌が繁殖しやすくなるため、虫歯や歯周病になりやすくなります。

2、口臭の原因になる

お口の中が乾燥することで細菌が繁殖し口臭の原因になります。

3、歯並びが悪くなる

歯並びは、「内側からの舌の圧力」、「外側からの唇や頬の筋肉の圧力」で自然に並ぶようになっています。

唇の筋力が弱いと『出っ歯』になりやすく、口呼吸の場合、舌が正しい位置(スポット)になく、下顎の位置にあることが多いので下顎が舌の力のよって成長が促され『受け口』になりやすくなります。

*特にお子様の場合は骨格に影響があるため注意が必要です!

4、風邪をひきやすい

鼻の中には病原菌、ウイルス🦠などを通しにくくするフィルターの役割があります。

口呼吸の場合、ウイルスなどが直接気管に入り風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

5、老化を促進する

口呼吸の場合、お口のまわりの筋肉が緩んだ状態になります。

お口の周りの口輪筋が緩むと、表情筋も緩み皮膚のたるみにも繋がります。舌の筋肉も衰えている為、二重顎やイビキの原因にもなります😪

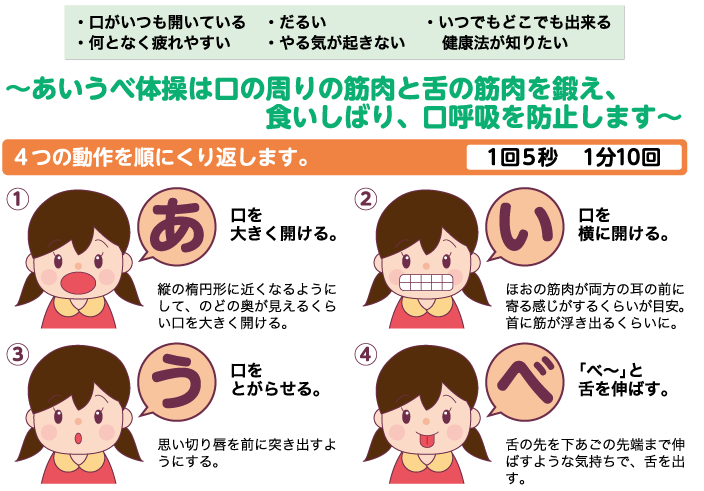

口呼吸の治し方

①鼻呼吸を意識する

日頃から口呼吸になっていないか、鼻で呼吸しているか、意識をする事で治せることがあります。

②口の周りの筋肉をつける

『あいうべ体操』、口輪筋のトレーニングをすることで筋肉がつき、自然とお口を閉じることが出来るようになり、鼻呼吸になります。

③口にテープを貼る

鼻呼吸は出来る けど口が開いてしまう方は、薬局で売っているテープなどで寝る時に口が開かないように止めます。

④耳鼻科を受診する

元々鼻に疾患があり、鼻で呼吸ができない場合があります。

まずは耳鼻科へ行き治療をしましょう。

⑤矯正治療

歯並びが悪いとお口が閉じにくい、舌が正しい位置に収まらないなど、口呼吸が習慣になってしまいます。

歯並びを治すことで口元が引っ込み、お口を閉じやすくなり、舌が正しい位置に置けるようになります。

このように口呼吸はお口の中だけでなく、

全身に悪影響及ぼします。

出来るだけ早く口呼吸を治す必要がありますので、口呼吸が気になる方はぜひ当院へご相談ください(^_^)☆

定期検診などもお待ちしております♪

自分に適した歯ブラシ使えてる??

皆さんこんにちは🌞

おとなとこどもの経堂歯科です🪥

本日は歯ブラシの選び方についてご紹介致します。

今、お店には何種類もの歯ブラシが売られていると思いますが、お使いの歯ブラシが適しているものを使っている方はどのくらいいるでしょう。

◉ヘッドについて

スタンダード

・ヘッドは薄く、コンパクト

・小回りの効く大きさ 奥歯まで届きやすい

・毛先はやわらかめで歯周病予防にも◯

幅広のブラシ

・やや大きめのヘッド

・ヘッドが大きく磨く面積が大きい為、効率的に磨ける

・時間のない時や細かい操作が苦手な高齢者におすすめ

・奥歯に届きづらい為、奥歯に磨き残しが多い方には不向き

子供用

・小さいヘッド

・短い毛先、やや硬め

・虫歯予防にも◯

磨きにくいところは…ワンタフトブラシがおすすめ!!

・奥歯の裏側や歯間部

・歯肉との境目

・ワイヤー等の矯正装置をしてる方にも!

ハンドルについて

・手に馴染む

・持ち方は鉛筆を持つようにペングリップで握ると細かい操作がしやすい

Q食後すぐ磨いた方がいいの?

A.基本的にこの原則は今も有効です。

ただし、「強い酸」の食品を食べたり飲んだりした後は、すぐに歯を磨かない方が良い、という事です。強い酸に触れた歯の表面は、一時的に荒れた状態になっている為、この状態で食後すぐに歯磨きをしてしまうと歯の表面が一時的に削れてしまうという危険があります。その場合は、酸によって荒れた歯の表面を唾液が中和してある程度回復してから歯磨きを行った方が良い事もあります。この場合は、食後30分くらいが良いと言われています。

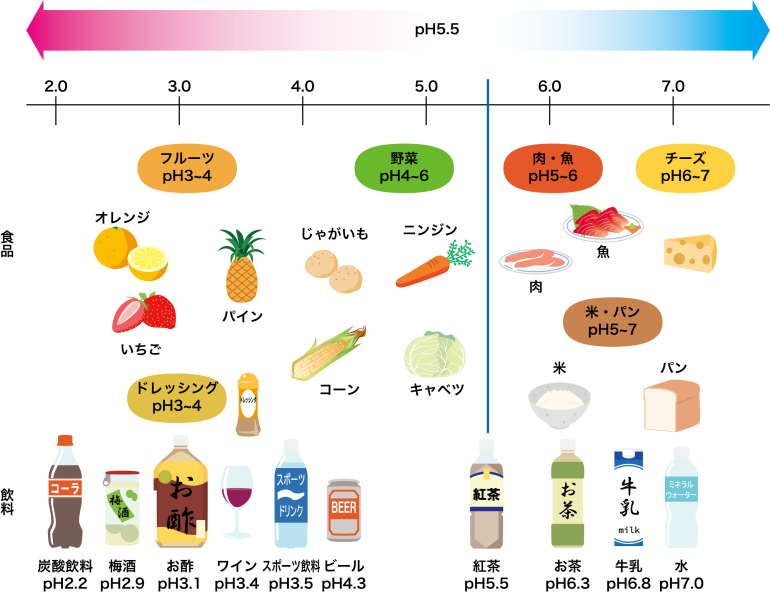

こちらは強い酸が含まれている食品の一覧表です。

虫歯は細菌が糖分から作り出した酸によって歯の表面が溶かされてできるものです。これを酸蝕症と呼びます。歯の表面が溶け出すのは、ph5.5以下とされていますが、現在多くの健康食品、飲料、調味料などがph5.5以下なので注意が必要です!!

このように毎日かかさず行なっている歯磨きですが、虫歯や歯周病予防の1番の対策方法はご自身で行う毎日の歯磨きセルフケアになります。

今、使用している歯ブラシが自分に適したものなのか、磨けてない部分はどこなのか、気になる方は是非、検診を受診して頂くと良いと思います!!

虫歯、歯周病のない健康なお口の中を一緒に目指しましょう🦷♪

歯磨きしているのに虫歯になる原因とは?

みなさんこんにちは😀おとなとこどもの経堂歯科です🌈

「歯をしっかり磨いているのに虫歯になってしまう…💦」こんな経験はありませんか?

実は歯をしっかり磨いていても虫歯になってしまう原因は他にもあります。

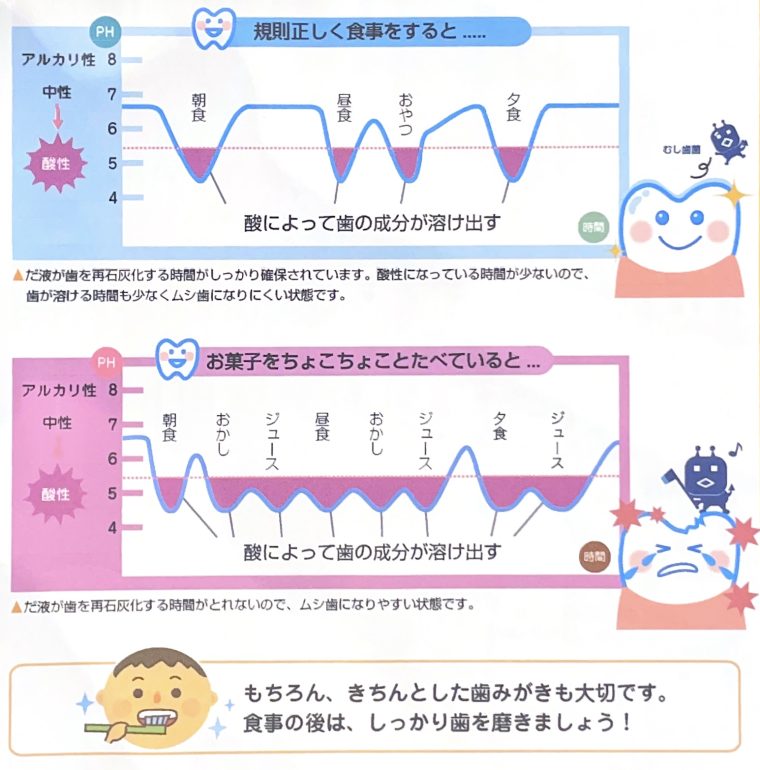

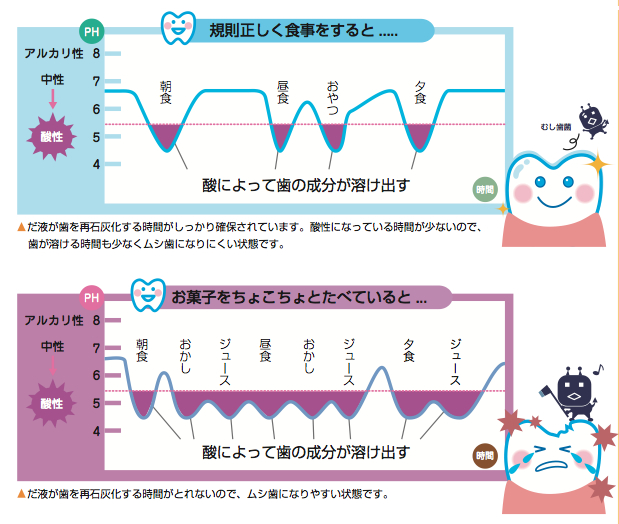

食事は規則正しく決まった時間に食べましょう!

しっかりと歯を磨いていてもダラダラ食べ、ダラダラ飲みをしてしまうことで虫歯のリスクは高くなります🙀

食事やおやつをとるたびに、お口の中は数分で酸性になり、歯の表面のミネラル成分が溶けはじめます。(脱灰)

40分ほど時間が経つと唾液の働きによりお口の中が中性に戻り、溶かされた歯の成分が元に戻ります。(再石灰化)

しかしお菓子などをちょこちょこ食べているとお口の中が常に酸性になり、虫歯になりやすくなります。

間食はできるだけ控えて歯が再石灰化する時間を確保しましょう😀

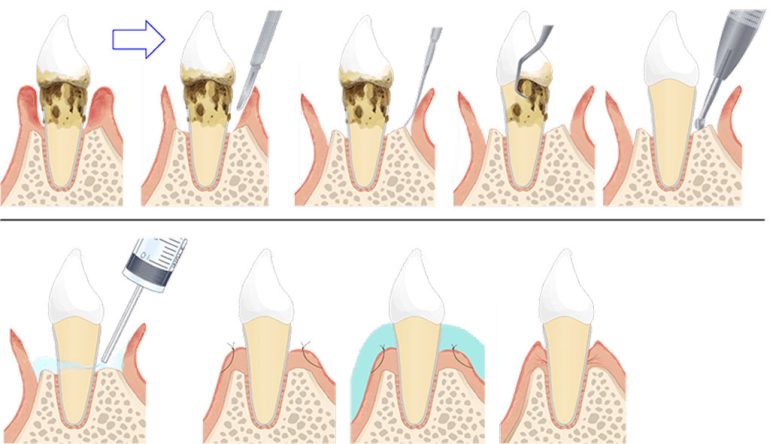

しっかりと時間を決めましょう!

お子さんの場合は「おやつをあげないと泣いてしまう💦」とお困りの親御さんも多いとは思いますが、しっかりと時間を決めておやつなど食べるように心掛けましょう😀

虫歯にならないために注意したいものは?

お口の中が酸性に傾いてしまうものは、主に糖分を含むものです💦

甘いお菓子やスイーツなどは酸性に傾きやすい食べ物代表ともいえますが、糖分の高い飲み物も含まれます🙀

炭酸ジュースやスポーツドリンク、甘い紅茶やガムシロップの入ったコーヒーなども含まれます。

その他にもお子さんがちょこちょこ食べやすい飴やグミ、ラムネやチョコレート、クッキーやチューイングキャンディーなどはお口の中に残りやすいため注意が必要です。

なるべく早く中性に戻しましょう!

外出時などでどうしても歯磨きができないこともあると思います。

その場合はできるだけお口の中に食べ物が残らないように、食べた後は必ずお水でうがいをしましょう😀

歯ブラシだけでは取り除けない汚れもあるので、フロスを使ったりしましょう。

オススメのおやつは?

虫歯予防には遊離糖を含まないものがおすすめです♪

リンゴや焼き芋、おにぎり、チーズ、無糖ヨーグルトなど😀

最後に!

虫歯を作らないためには、ダラダラ食べやダラダラ飲みは厳禁です!

仕事中や移動中、長時間の作業の際に甘いものを口にするのも虫歯のリスクは上がってしまいます。

「食べたらすぐに歯を磨く」それが無理な場合は「食べたらすぐうがいをする」これを守るだけでも虫歯のリスクは減ります。

甘いものを食べてはいけない!ということではありませんが、このことを注意して生活していくことでお口の健康は保てます😊

歯茎が下がる原因と対策

みなさんこんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です🦷

「最近歯茎が下がってきた」「歯が長く見える」「歯がしみていたい」など悩んでいる方多いのではないでしょうか?今日は歯茎が下がってしまう原因や対策をお話していきます!

歯茎が下がる原因

①歯周病

歯肉退縮の主な原因は歯周病です。歯周病は日本人の成人の約8割がかかっていると言われており怖い病気の一つです。歯茎に細菌感染が起こり炎症反応が生じる病気です。進行すると歯茎の破壊が起こり最終的には歯槽骨(顎の骨)まで壊されます

②過度なブラッシング圧

きれいに歯を磨くのは大事な事ですが、歯ブラシで強く磨けばよいというわけではありません。ブラッシング圧が強いと歯茎を傷付けてしまいます。同時に歯の表面を覆っているエナメル質を傷付けることになるので、適切な力で磨くことが大切になります。

③歯ぎしり・くいしばり

寝ている時無意識に歯ぎしりをしたり、仕事中に口に力が入り噛みしめている人がいます。このような習癖があると、歯と歯茎に過剰な負担がかかります。そうすると、歯が欠けて亀裂が入ってしまったり歯茎に炎症をもたらし歯肉退縮を引き起こします。歯ぎしりは自分の体重の倍以上の力が加わると言われています。

⑤詰め物・かぶせ物があってない

被せ物が高すぎると噛んだ時その歯に集中する為、歯茎にダメージが及びます。また、被せ物の辺縁が歯茎に当たり歯肉退縮を起こすこともあります。

⑥矯正治療後の影響

適切な矯正の力を働かせてる限りは歯肉退縮は起こりませんが、装置や過度な力を歯茎に加わると退縮を引き起こします。装置を調整することによって歯肉退縮も改善されます。

⑦加齢

加齢によって歯肉退縮を引き起こします。歯茎はもちろんそのほかの組織なども年を重ねるごとに退化します。お口の中を常に清潔に保つことにより、歯肉退縮を遅らせることが出来ます。

⑧喫煙(タバコ)

タバコの煙には一酸化炭素・ニコチンが含まれていおり歯茎の血流を悪くし、歯周病のリスクを上げ歯肉退縮を引き起こします。

⑨ホルモンバランスの乱れ

例えば、妊娠しているとホルモンバランが乱れ妊娠性歯肉炎になる方がいます。妊娠期は唾液の分泌が減り歯周病菌の活動が活発になります。そうすると歯茎に炎症が起こり歯肉が退縮します。

歯茎が下がらない為の対策

☆自宅でできること☆

適切なブラッシング圧で歯を磨くことがとても大事になってます。少しでも力を今までと変えることによって歯茎の状態はかなり変わってきます。

電動歯ブラシを使用している方で多いのは、振動しているのにも関わらず電動歯ブラシを動かしていることです。動かしてしまうことによって力がより歯に加わって歯肉退縮を生じてしまったり、汚れの除去率も低下してしまいます。電動歯ブラシを使用されている方は使用方法を確認したうえでお使いください。

歯ぎしり・くいしばりが強い方はナイトガードと呼ばれるマウスピースを付けましょう。寝ている時は力をコントロールできないのでマウスピースを付けて予防することが多いです。また歯と歯が当たらなくなる為、歯の破損予防・歯肉退縮の予防になります。

☆歯医者でできること☆

ブラシング圧が強い方で自分では改善出来ない方にはブラッシング指導を行います。また、セルフケアでは取り切れない歯石・タバコのヤニ・着色を除去します。歯肉退縮して歯がしみる方にはしみ止めを塗布することもできます。

まとめ

様々な理由によって歯茎は下がってしまいます。一度下がってしあった歯茎は自身の力で完全に治す事は難しいですが予防することはできます!

歯茎が下がって気になる方、予防をしたい方ぜひおとなとこどもの経堂歯科までご相談ください🌻

歯周病と糖尿病の関係

こんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です🌼

今日は歯周病と糖尿病の意外な関係についてお話します!

1.歯周病について

成人の約8わりりが歯周病に罹患しています。初期には痛みなどの症状はなく、ほとんどの人は自覚があまりないです。歯を失う最大の原因は歯周病なのです。

歯と歯茎の境目に付いた歯垢(プラーク)の中に存在する歯周病菌が原因となり歯周病が発症・進行します。

2.糖尿病とは

血糖値(血液中に含まれるブドウ糖)が慢性的に高くなる病気のことです。人は食事をすると血糖値が上がります。そして、血糖値の上昇が感知されると膵臓からインスリンと呼ばれるホルモンが分泌されます。

糖尿病ではインスリンの分泌量が減少したり、インスリンの働きが弱くなったりするため血糖値が高い状態が続くようになります。

糖尿病は合併症との関係が深くある疾患です。双方の関係が強いのは歯周病です。

3.歯周病と糖尿病の関連性

歯周病は細菌感染による慢性の炎症です。進行すると痛み、排膿、歯の揺れといった症状が出てきます。また歯周病は生活習慣病との関係が大きくかかわっています。その一つが歯周病です。あまり知られていないですが歯周病は糖尿病の合併症といわれるくらい深い関係があります。

4.歯周病だとどうして血糖値が高くなるのか?

歯周病が重症化すると血糖のコントロールが悪くなります。出血や膿を出しているような歯周ポケットからは、炎症に関連した化学物質が血流を経由して体内に放出します。中等度以上の歯周ポケットが口腔内全体にある場合、そのポケット表面積の合計は手のひらと同じ手度と考えられています。歯周ポケットの中は目では見えないですが、手のひらサイズの出血や膿が治療なしで放置されているとなると無視できない状態なのが分かります。

歯周ポケットから出て血流にのった炎症関連の化学物質は、体の中で血糖値を下げるインスリンを効きにくくします。そのため、糖尿病が発症、進行しやすくします。

5.歯周病治療で血糖値が下がる?

歯周病の治療をすると血糖コントロールが改善するという研究結果も多く報告されています。

スケーリング・ルートプレーニング(歯石除去)をすることにより、HbA1cが低下します。歯肉の炎症が引くとインスリンが効きにくい体質が改善します。

歯周病の治療とは患者さん自身のブラッシングによるプラークコントロールをしっかり行い、歯科医院で炎症の原因となる歯石を確実にことが大事になってきます。そうすることで歯肉の炎症をコントロールできればインスリン抵抗性が改善し、血糖血糖コントロールも改善するいうことが報告されています。

歯周病になる前に定期検診やおうちでのセルフケア、生活習慣を改善させることにより口腔内の状態が良くなります!そして合併症のリスクも減ってきます。

歯周病でお困りの方ぜひおとなとこどもの経堂歯科でお待ちしてます🌈✨

フッ素入り歯磨き粉の利用方法が変わりました!

皆さんこんにちは~😊

おとなとこどもの経堂歯科です🦷

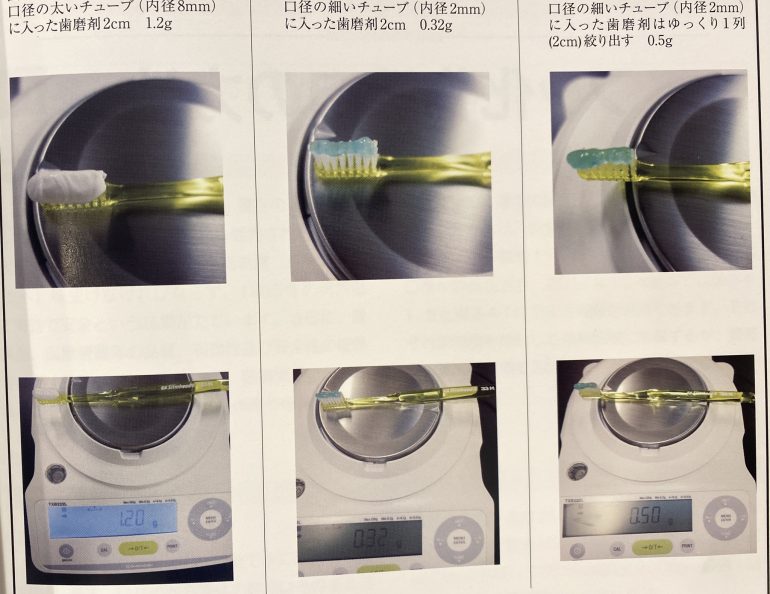

日本口腔衛生学会、日本小児歯科学会、日本歯科保存学会、日本老年歯科学会の4学会合同でフッ素入り歯磨き粉の推奨される利用方法が公表されました。

フッ素の使用量と使用濃度の変更がありましたのでお伝えしますね🦷✨

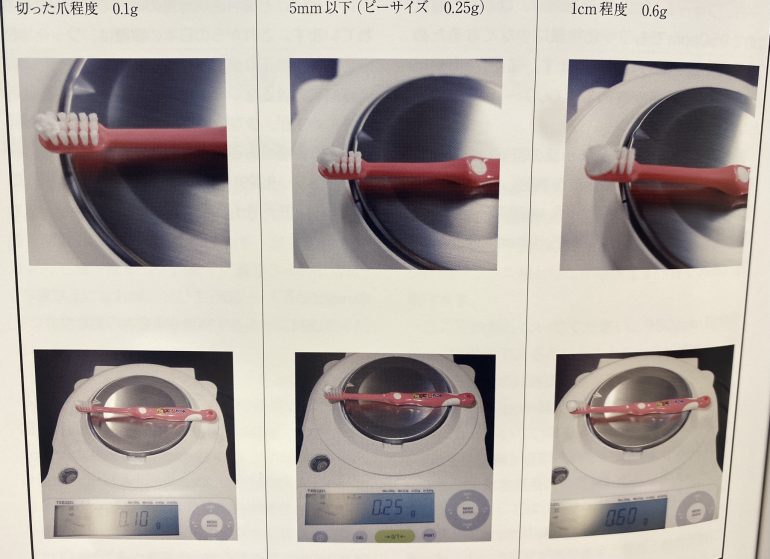

①歯の萌出~2歳

|

変更前 |

|

| 使用量 | フッ素濃度 |

| 切った爪程度の量 | 500ppm |

| 変更後 | |

| 使用量 | フッ素濃度 |

|

米粒程度(1~2mm) |

1000ppm |

②3~5歳

| 変更前 | |

| 使用量 | フッ素濃度 |

| 5mm以下 | 500ppm |

| 変更後 | |

| 使用量 | フッ素濃度 |

| グリーンピース程度(5mm程度) | 1000ppm |

③6~14歳、15歳以上

変更前

| 6歳~14歳使用量 | フッ素濃度 | ||

| 1cm程度 | 1000ppm |

| 15歳以上使用量 | フッ素濃度 |

| 2cm程度 | 1500ppm |

6歳~成人・高齢者

変更後(6歳以降は全ての人がこの使用方法になりました)

| 使用量 | フッ素濃度 |

|

歯ブラシ全体(1.5-2cm程度) |

1500ppm |

歯を強くするためには、フッ素はとても大切です。

歯磨き粉の他にフロスや洗口液などフッ素入りの口腔ケアグッズは沢山ありますので、気になるものがありましたらなんでも聞いて下さいね😊

子どもの歯に白い点が・・・(ホワイトスポットとは?)

こんにちは🌞おとなとこどもの経堂歯科です🦷

定期健診の際に「子供の歯に白い点のようなものが・・・」と気にされている方も多くいらっしゃいますので、今回は「ホワイトスポットについて」説明します😊

ホワイトスポットの原因

ホワイトスポットの原因は主に「初期虫歯」や「エナメル質形成不全」の二つに分けられます。

①初期虫歯

虫歯の初期段階に、歯の表面からミネラル分が溶け出す脱灰という症状が起きます。

脱灰を起こすと歯は光沢を失い、白く濁り始めます。これが初期の虫歯です。(ホワイトスポット)

脱灰が進むと歯はどんどん溶けていきますが、初期の段階ではまだ歯の黒ずみは現れず、しみる感覚や痛みはありません。

虫歯菌が酸を放出して脱灰を起こすと、エナメル質に含まれているカルシウムやリンが溶けてしまい歯の密度は低くなっていきます。歯が空洞の状態に近づいていくため、どんどん歯の組織はもろくなり、穴があいて黒くなっていきます。これが皆さんの知っている虫歯です。

白く濁っている初期虫歯の段階でしたら、特別な歯磨き粉やフッ素などで再石灰化を促してあげることで、白さを薄くできることができる、比較的治りやすい症状です。

②エナメル質形成不全

エナメル質形成不全は先天的または後天的な歯の変色のことです。虫歯とは全く異なります。生まれつきエナメル質がうまく形成されず、歯に変色をきたす症状です。歯が生えた最初からある場合は「エナメル質形成不全」の可能性が高いです。お子さんの歯にないか一度ご確認ください。

エナメル質がうまく形成されていなければ虫歯菌は侵入・破壊がしやすい=虫歯になりやすいです。エナメル質形成不全と診断されたときは、原因として何が考えられるのかっを判断したうえで、それぞれの原因に合わせた治療とエナメル質への治療を並行しなければなりません。

ホワイトスポットの治療方法

ホワイトスポットが現れたときは、虫歯治療のようにしっかりと削る必要はありません。ではどのように対処したらよいでしょうか?

①フッ素・MIペーストで再石灰化

「フッ素」はご存じの方も多いかと思いますが虫歯菌の働きを弱めて歯の再石灰化を促し、歯に健康を保つとされています。ホワイトスポットが気になる部分に塗布することで歯質を強化できるため、削らない治療としておすすめです。

「MIペースト」は牛乳に含まれるがゼインと呼ばれる成分と豊富なミネラル成分で作られています。フッ素と同様に虫歯予防に役立つ成分です。フッ素配合している歯磨き粉を使って歯を磨いた後に、ホワイトスポットが気になる部分に塗って、吐き出さずに30分置くだけで虫歯予防の働きが期待できます。

ただ、白さが薄くなるなど、完全に元には戻らないケースが多いので期待のし過ぎは禁物です。

②削って詰め物をする・治療

ホワイトスポットは虫歯になりかけの部分です。そのまま削って通常のように詰め物をする方法も可能ですが、詰め物をしただけでは取れてしまったり虫歯が再発したりする恐れがあります。

歯は初期段階であれば再石灰化による治癒が可能です。ホワイトスポットの進行度によっては、歯を削らずに浸潤治療やフッ素・ペーストによる予防治療も選択できます。

削らない治療も可能

今回は虫歯の初期段階であるホワイトスポットの特徴と原因、治療方法について紹介しました。歯の色味に少しでも違和感があれば、その部分は放置せずに早めに来院しましょう。

健康な歯をできる限り削らず健康に保つためにも受診することをおすすめします。

当院は「フッ素配合歯磨剤」「MIペースト」どちらも購入可能ですので気になる方は是非お待ちしてます☺️

フロスをしない方がいいってホント?

おとなとこどもの経堂歯科です🦷

先週の台風に引き続きまた台風ができたみたいです🥺皆様万全の対策をして乗り越えましょう!

今回は『フロス』についての疑問です

フロスをしない方がいいのか、、、した方がいいのか、、、皆様悩まれていますか?

歯磨きをしないと虫歯、歯周病になってしまうので歯ブラシは使いますよね!はたして歯ブラシだけで歯に付いた汚れは全て落とせているのでしょうか??

実は、歯ブラシのみだと全部の汚れの6割しか落とせていないのです!

ビックリですよね、、、では、あと4割はどこにあるのか

それは、歯と歯の間と歯周ポケットの中です

そこの汚れを落とせば歯は全てキレイになるのですが、どのように落とせばいいのか、、、🥺

歯と歯の間と歯周ポケットにいる汚れの落とし方をご説明します😀

①歯と歯の間

歯と歯の間は、絶対に歯ブラシでは汚れは落とせません!そこで登場するのが【フロス】です

フロスをするとすきっ歯になる、、、出血する、、、など意見がありますが

まず、フロスをしてもすきっ歯にはなりません!歯は硬い矯正器具でやっと動くくらい動きにくいです。なので安心して使って下さいね😀

次に出血することについてですが、歯肉から出血する原因の多くは歯垢や歯石がついていることにより歯肉の状態が悪い(歯肉炎など)ことが多いです。そのままにしても悪くなる一方なので出血を恐れずお掃除する事が大切です。汚れを取り歯肉の状態が改善(歯肉の腫れ、赤みが引く)すると出血しにくくなりますよ😀

↓フロスを使う事により汚れを落とすことが出来ますが、フロスを使うときの注意点がいくつかあります↓

1、フロスを出し入れする際はノコギリのようにギコギコゆすっていれます。

強引に差し込むと歯肉を傷付けてしまう恐れがあるので気を付けましょうね

2詰め物に引っかかってフロスが取れないときは、横から引き抜きましょう。

フロスは糸タイプとホルダー付きタイプ(糸ようじ)があります

銀歯などの詰め物がある方は、糸タイプをオススメします。ホルダータイプだと横から引き抜くことが出来ず強引に引っ張らないといけないからです。そのひょうしに詰め物が取れてしまうことは少なくはないです。ただフロスが引っかかる、糸がほつれるなどは詰め物に不具合が出てるサインの一つなので歯科医院で相談した方がいいでしょう。

3フロスを入れたら歯の側面に沿わせるように左右にゴシゴシしてからとりましょう

フロスを入れてただ引き抜くだけではなく、左右にゴシゴシすることでより多くの汚れを落とせます。

②歯周ポケット

歯周ポケットの中のお掃除は歯ブラシで行います。ただ歯周ポケットの奥までは歯ブラシが届かないので歯科医院でのクリーニングが必要です。専門の器具でのお掃除でキレイにします。これは定期的に行わなければならないので自分に合った来院時期を知りキレイを保ちましょうね!

この2つをすることで歯ブラシで取り切れない4割が落とせます!フロスの扱い方が分からない方はかかりつけの歯科医院で相談してみてくださいね!

電動歯ブラシを歯医者が使わないのはなぜ?

おとなとこどもの経堂歯科です🦷!

週末は関東地方にも台風が近づいて天気も悪くなるみたいですね☔洗濯物も部屋干しが続きそうで気持ちもどんよりしそうですが、負けじと日々を乗り越えましょう!

では、今回はネットの検索数が多い歯医者の疑問を解決していきます!

「電動ブラシを歯医者が使わないのはなぜ?」についてです。

単刀直入に言うと歯医者も電動ブラシを使います!

ただ、口腔内の知識があるぶん手磨きでしっかり落とせるので電動を使わない人が多いのかもしれません。

電動歯ブラシについて記載しますので参考になればと思います😊!

〈使用するメリット〉

1.手磨きのようにゴシゴシ反復運動をしなくて良いのでとても楽。

2.ツルツル感が感じやすい。電動は歯に当てれさえすれば清掃能力が高いので簡単に汚れを落とせる。

3.手磨きだけでは取り除けない汚れも取れる。

〈デメリット〉

1.種類が沢山あるので、自分に合っている物を選ぶ難しさがある。

2.しっかり汚れが取れているようで取れていない事がある。電動は汚れが取れると過信してしまう人が多い。

4.費用がかかる。歯ブラシは月1交換が望ましいので、電動ブラシのヘッドも基本月1交換。(メーカーによっては3ヵ月交換推奨もある)

〈種類〉

1.振動(回転)するタイプ

手磨きと比べて何倍も振動します。

ブラシの毛先が歯面に当たることで汚れを落とせるので、必ず当たらない歯面がないようにブラッシングしましょう🤔磨く時は鏡を見ながらしっかり歯面に当たっていることを確認しながら磨く事をオススメします!

2.音波の出るタイプ

お口に水分があれば毛先の届かない部分も音波水流で汚れを落とします。(細かい振動で汚れをたたき浮かせるのが特徴)

お口が乾燥気味であれば、一度洗口してからブラッシングしましょう。音波水流を起こすために、お口の中に水分を少し溜めた状態で磨いて下さい。

音波水流効果で汚れの除去率は手磨きに比べると最大10倍にもなります😳‼️

歯ブラシ圧も手磨きに比べると半分に抑えられたり、機種のグレードによっては“過圧防止センサー”がついているので安心です😮💨

〈注意〉

1鏡を見て使用する

振動(回転)するタイプはブラシの毛先をあてて歯垢除去するため、歯面にあたっているかを鏡で確認しながら磨きましょう。

音波のタイプは口腔内に水分を貯留しながら磨くため鏡を見ながら口を開けて磨くというより、歯ブラシのヘッド部分が上下左右裏表すべての歯に当てることが大切です。

2歯磨き粉の使用について

殺菌剤や抗炎症剤、フッ化物などを含み歯面・歯肉に使用した方がよいものですが、電動ブラシ独特の振動の強さや歯磨き粉の研磨剤が荒い場合には、歯面へダメージを与えてしまいます。

各種メーカーの取扱説明書に書かれていますが、「使わなくてもいい」もしくは「研磨剤が入っていないものを推奨」となっているものまで様々です。歯磨き粉がなくても汚れが落ちますよという解釈です。

使用量も米粒程度の量と記載されているものが多くありますが、それではフッ素の量が足らず虫歯予防としては不十分です。なので歯磨き粉を使用せず磨くor米粒程度の量で磨いてから、手磨き用の歯ブラシに必要量の歯磨き粉をのせて全体をもう一度磨くのが望ましいです。

3補助清掃用具の併用

どんなにスペックの高い電動歯ブラシでも、歯と歯の間の汚れを落とすのは困難です。デンタルフロス(糸ようじ)歯間ブラシなどの補助清掃用具は必ず使うようにしましょう。

〈まとめ〉

いかがでしたか?電動歯ブラシを使ってみようか迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。今電動歯ブラシを使っている方、今一度使い方を見直して毎日の歯磨きで汚れをしっかり取り、虫歯・歯周病の予防をしていきましょうね😊また、歯が痛くなくても歯科検診は行いましょう!歯科医院でのクリーニングで自分では気付かなかった磨き残しをチェックすることで自宅での毎日の歯磨きが1ランクup↑↑口腔内の健康を保ちましょうね😊

歯もツルツルになりさっぱり爽快です✨私の父はクリーニング後のご飯はいつもより美味しく感じると言っていました!(笑)

皆さんもクリーニングをするといつもより美味しく感じるかもしれません、、😊お電話にて検診のご予約お待ちしております!

縁上歯石と縁下歯石の違い

こんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です。

今日は縁上歯石と縁下歯石についてお話します。

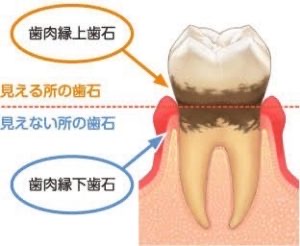

歯石には縁上歯石(歯茎より上歯の部分についてくる)と縁下歯石(歯周ポケット内の歯の根っこの部分についてくる)があります。

〈歯石とは〉

不十分なブラッシングによりプラーク(歯垢)が長時間、歯の表面についている時に唾液に含まれるリン酸やカルシウムがプラークに沈着して石灰化し、硬くなったものが歯石です。歯石の種類は2つに分けられます。歯と歯肉の上についてくる歯肉縁下歯石と歯周ポケット内についてくる歯肉縁下歯石に分かれます。

〈縁上歯石と縁下歯石の違い〉

①縁上歯石

主成分は唾液中のカルシウムで作られており黄色または乳白色をしています。付きやすい場所として下の前歯の裏側と上の臼歯(奥歯)の頬側です。唾液の出る唾液腺が近いところに縁上歯石は付きやすくわずか2日でプラークが歯石になることがあります。コーヒーやタバコの色素が付きやすく褐色に変色することもあります。また表面がザラザラしているのでその上にさらにプラークなどが付きやすくなり悪循環を引き起こします。また、縁下歯石に比べると形成されるスピードが早いので注意が必要です。

②縁下歯石

縁下歯石は歯茎からでる浸出液を由来とする成分とプラークが硬くなったもので血液成分を含むため黒褐色をしています。また縁下歯石は縁上歯石とは異なり歯肉下(歯周ポケット)に付着し形成速度は遅いですが密度が高く固着力が強いため除去が困難になります。歯肉縁下歯石は縁上歯石より硬く、歯の根っこ部分に強く付着した歯石は歯肉を刺激し、歯肉の腫れや歯肉退縮(歯肉が下がること)が起こることがあります。さらに縁下歯石を放置してしまうと歯を支えている顎の骨も溶けてしまい、歯がぐらぐらしてきてさらには歯が抜けてしまう歯周病(歯槽膿漏)の原因となります。そのため歯肉縁下歯石を取り除くことは歯周病予防のとして非常に重要になります。

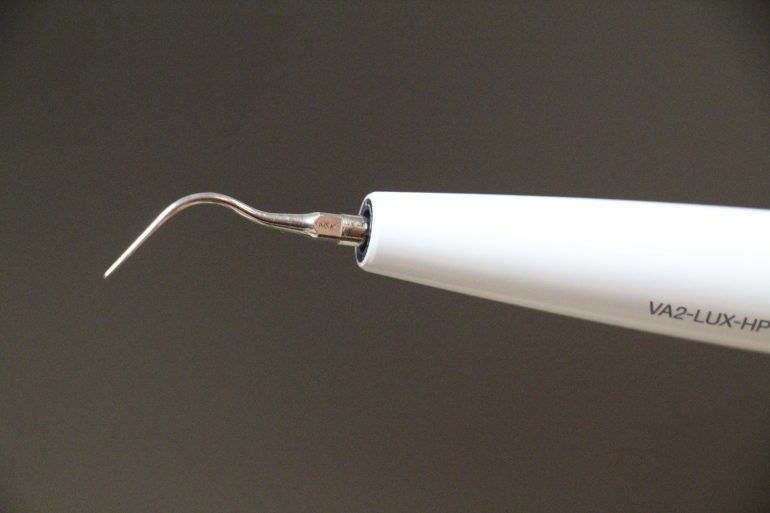

〈歯石取りの種類〉

①スケーリング

スケーリングとは歯石を取り除く一般的な処置のことです。主に超音波スケーラーや手用スケーラーを使用して歯石を取り除きます。

②ルートプレーニング(SRP)

歯周ポケットの奥深くにある歯石を除去する処置をルートプレーニングと言います。歯石を取りながら歯周病菌に汚染された歯のセメント質を取り除き歯面を滑沢にします。そうすることで歯の汚れの付着が起こりにくい表面正常に変化させます。

③フラップ手術(歯周外科手術)

フラップ手術は歯石を取り除く外科手術のことです。ルートプレーニングのを行なっても歯肉の改善が認められない場合に行われます。歯肉を切開し歯石がどのくらいの量が付着しているのか、どの部分まで広がっているのかなど直接目で確認することが可能です。

歯石について皆さん理解していただけましたでしょうか?クリーニングや歯周外科手術をしたからといって歯石がつかなくなったり、もう歯周病にならないというわけではありません。日々のセルフケアや歯科医院での定期検診やクリーニングがとても大切になります。

お困りの方はぜひおとなとこどもの経堂歯科までご相談ください♪

なぜ定期検診が必要なの?

こんにちは。おとなとこどもの経堂歯科です。

何の症状もなければ歯医者のは行く意味がないと思っている方も少なくないと思います。

今回は歯科医院での定期検診の必要性についてお話していきます。

お口の中の病気は自覚症状がないまま進行することが多く症状がでてきた頃には歯を削ったり、中々治りにくく最悪抜歯が必要になることもあります。

定期検診を受けることで虫歯や歯茎の状態をチェックし、早期発見、予防により歯を長持ちさせることができます。

定期検診ですること

①虫歯や歯周病、健康チェック

②定期的なクリーニングで虫歯や歯周病予防

③ブッラシング指導

④フッ素塗布

⑤歯並び噛み合わせチェック

⑥歯に関する相談

定期検診を受けるメリット

虫歯、歯周病を早期発見し早期に治療が行えます。

クリーニング(PMTC)Professional Mechanical Tooth Cleaninng:プロによる機械的歯面清掃

を行い、毎日の歯磨きだけでは落とせない細かい部分の汚れを取り除きお口の中を清潔に美しく保ちます。

歯の健康寿命を延ばし、一生涯にかかる医療費の負担も軽減します。

また、歯周病菌が影響を及ぼす糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、アルツハイマー病、妊婦さんの早産や低体重児出産など全身の病気を予防します。

定期検診の通院頻度

当院では、3ヶ月~半年に一度の定期検診をオススメします。

虫歯や歯周病などの病気は比較的進行が早く、1年など期間があいてしまうと取り返しのつかない状態まで悪化してしまうことも少なくありません。

そのため、3ヶ月~半年という比較的短い間隔での受診をオススメしております

このように定期検診を3ヶ月~半年に一度受けることで

虫歯や歯周病の早期発見、早期治療、予防することにもつながります。

小さなお子さんから大人の方まで受診ができますので、当院の定期検診をうけて

一緒に虫歯菌や歯周病菌に負けない口腔内環境を作りましょう!

ぜひ当院までご相談ください(^^)/

矯正治療の必要性とは?

矯正治療はなぜ必要なのか、考えたことはありますか?「見た目の問題」「歯並びが悪いと歯を磨きにくいから」「ものを噛みづらい」など様々な理由があると思います。では、矯正治療をしないとどのようなことが起きるでしょうか。

歯並びや噛み合わせが悪い状態のことを「不正咬合」といいます。今回はこちらについて詳しく説明します。

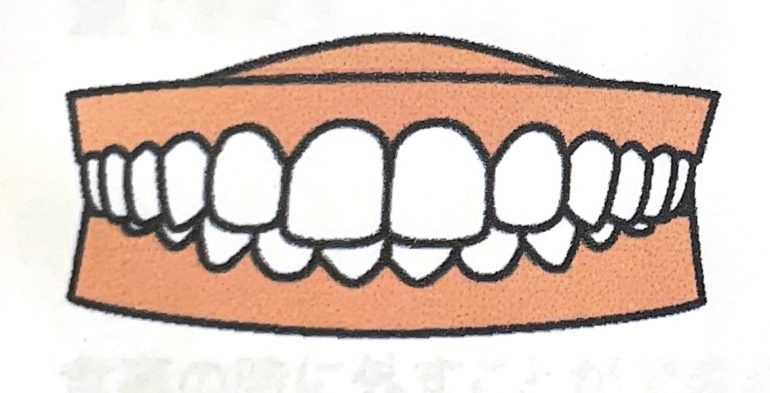

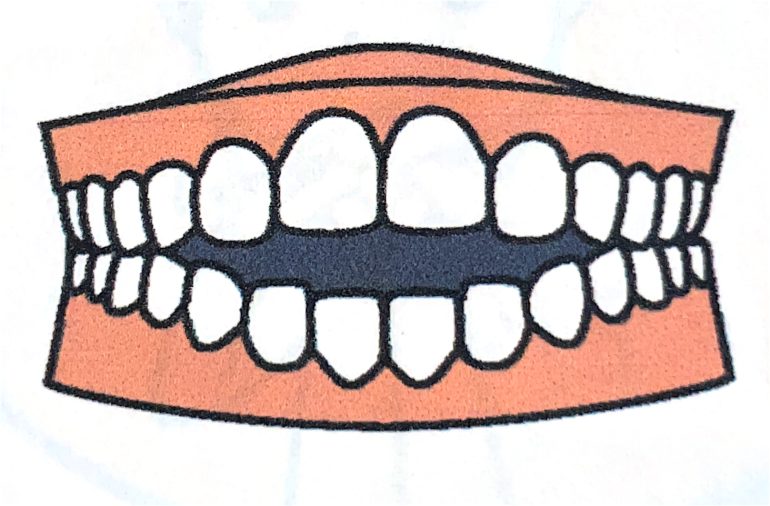

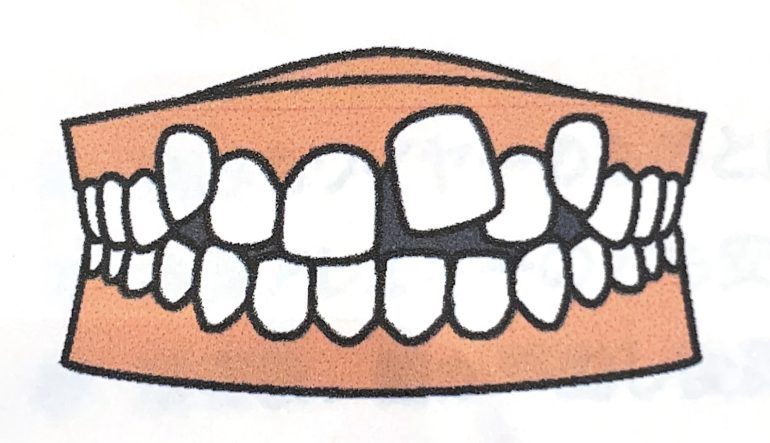

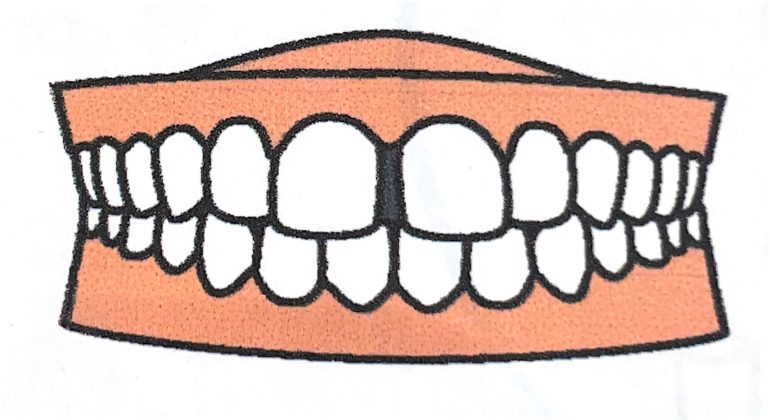

矯正治療が必要な噛み合わせ

噛み合わせには様々な種類があります。

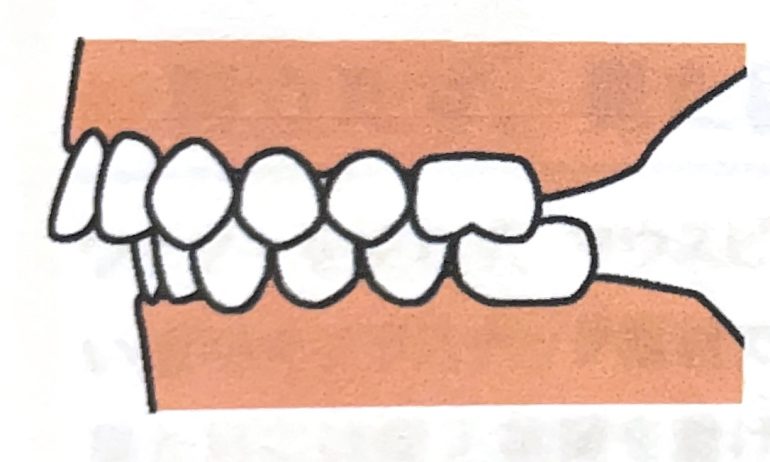

〇出っ歯(上顎前突)

上の前歯、または上顎の骨が前に突き出た状態です。唇が閉じにくいため、前歯が乾燥しやすく、虫歯や歯周病の原因になります。

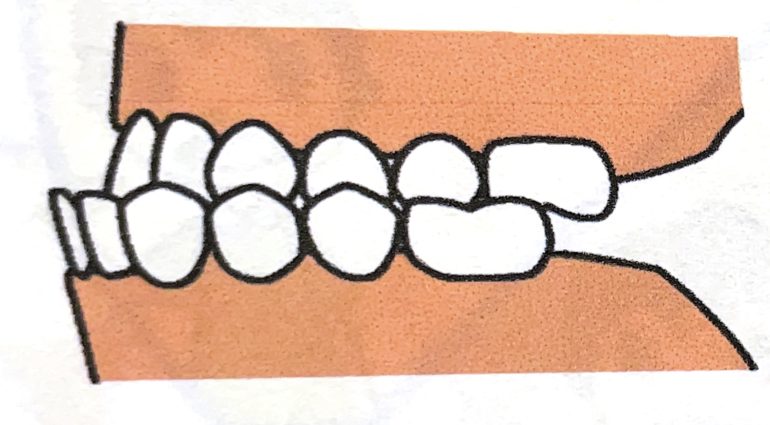

〇受け口(下顎前突)

下の前歯が上の前歯より大きく突き出た状態です。横顔がしゃくれて見えるだけでなく、食べ物が噛みづらく発音にも影響が出ます。

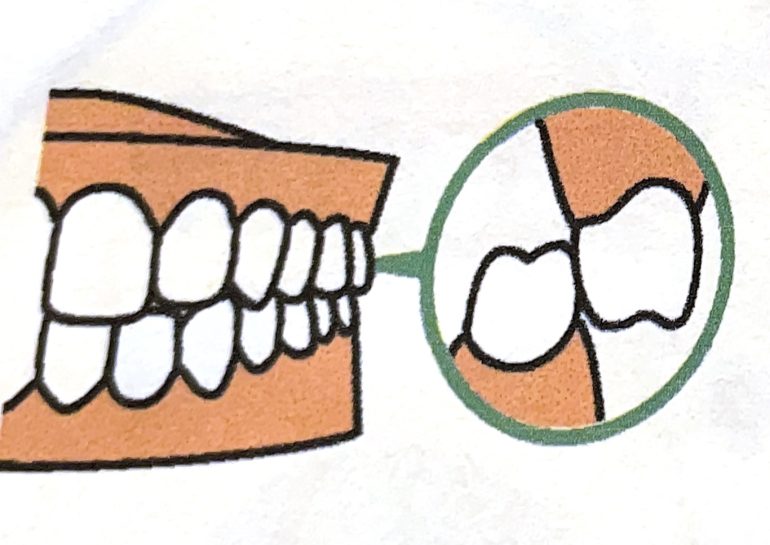

〇交叉咬合

顎の左右どちらかにずれて、一部分の噛み合わせが上下逆になっている症状です。強く噛めなくなったり、頭痛や肩こり、顔の左右非対称の原因になります。

〇鋏上咬合

別名シザーズバイト。まるでハサミのように上の奥歯が外側にずれることで、上下の奥歯がしっかり噛み合わない症状です。

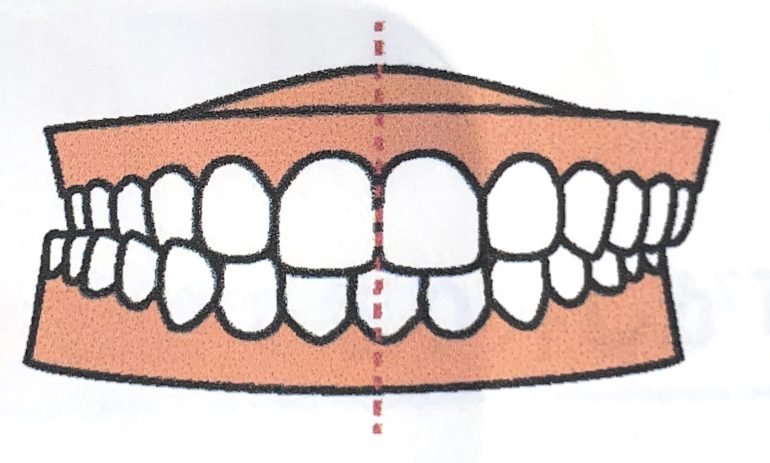

〇深い噛み合わせ(過蓋咬合)

上の歯が下の歯に覆いかぶさっている症状です。噛みづらさや発音に影響するだけでなく、歯肉を傷付けやすく、歯自体をすり減らしてしまうこともあります。

〇前歯が閉じない(開咬)

奥歯を噛んでも前歯が噛み合わず、上下に隙間ができる症状です。前歯で物を噛み切ることができず、空気が漏れやすいため発音に影響が出やすくなります。

〇八重歯・乱杭歯(叢生)

歯が重なりあったりして、歯並びがガタガタになっている状態です。歯ブラシが隅々まで行き届きにくいため、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

〇すきっ歯(空隙歯列)

歯と歯の間に隙間ができてしまう症状です。歯と顎の大きさのバランスがとれていない、歯の数が少ないなどが原因ですが、舌で前歯を押す癖も関係しています。

矯正治療をしないとどうなる?

不正咬合を放置したままでいると、虫歯や歯周病のリスクが高くなるだけでなく、肩こりや頭痛、体の歪みなど、健康面にも様々な悪影響をもたらします。口元が出ていると口呼吸になり、鼻炎になりやすかったり、歯ブラシが届かないため口臭の原因になったりします。

マウスピース矯正も行っています!

当院ではマウスピースを使った矯正も行っています。

〇目立たず、見た目がよい

ワイヤーを使わずマウスピースは安全性の高い透明のプラスチック素材で作られているため、見た目には矯正器具を付けていることがほとんどわからません。

〇自分で取り外しが可能

いつも通りに歯を磨くことが出来るので、口腔内をキレイに保つことができ、矯正治療を行っている間に虫歯や歯周病になるリスクを軽減できます。

痛みもワイヤーのものに比べると比較的に少ないです。金属アレルギーの方でも安心してご利用いただけます。

デメリットももちろんありますので、気になる方は一度ご来院することをオススメします。

当院インビザラインサイト👇

https://www.otonatokodomo-kyodo-dental.com/invisalign/

まとめ

矯正が必要な噛み合わせのパターンは様々です。まずは自分がどの噛み合わせに分類されるか確認をし、矯正が必要であると感じるのであれば、矯正相談をおすすめします。そのままでも問題ないのか判断できない場合も一度来院してみることをおすすめします。

歯を磨いたら出血するのはなぜ?

歯磨きの際に歯肉から出血する方はいますか?「歯を磨くから出血している」と思われている方も少なくはないと思います。

口腔内に問題がなければ歯を磨いたからといって出血することはないのですが、出血してしまう方は何が原因なのでしょうか?

今回はその主な原因についてご説明します。

歯磨きで出血の原因は歯周病?

歯磨きで出血してしまう主な原因は、磨き残しによる細菌の繁殖、歯周病です。健康な歯肉はピンク色をしていて、歯と歯肉のすき間もなく歯肉がひきしまっていますが、炎症を起こしている歯肉は赤く腫れてブヨブヨした状態になります。この状態ですと、歯を磨いたりカタいものを食べると出血するようになります。

この歯周病に気づいたら早めの処置をおすすめします。

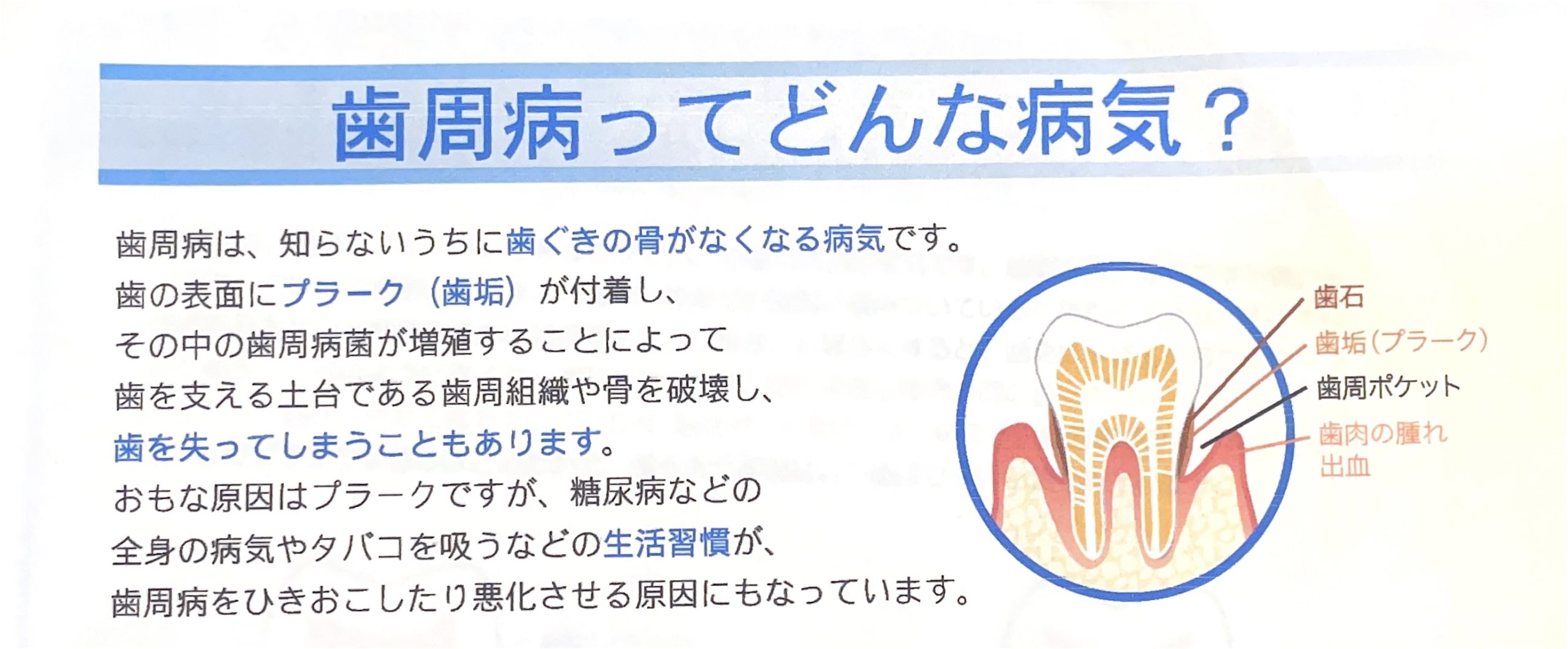

歯周病はどんな病気?

歯周病は、知らないうちに歯を支えている骨を溶かしてしまう病気です。

歯の表面にプラーク⁽歯垢⁾が付着し、その中の歯周病菌が増殖することによって歯を支えている歯周組織や骨を破壊し、歯を失ってしまいます。

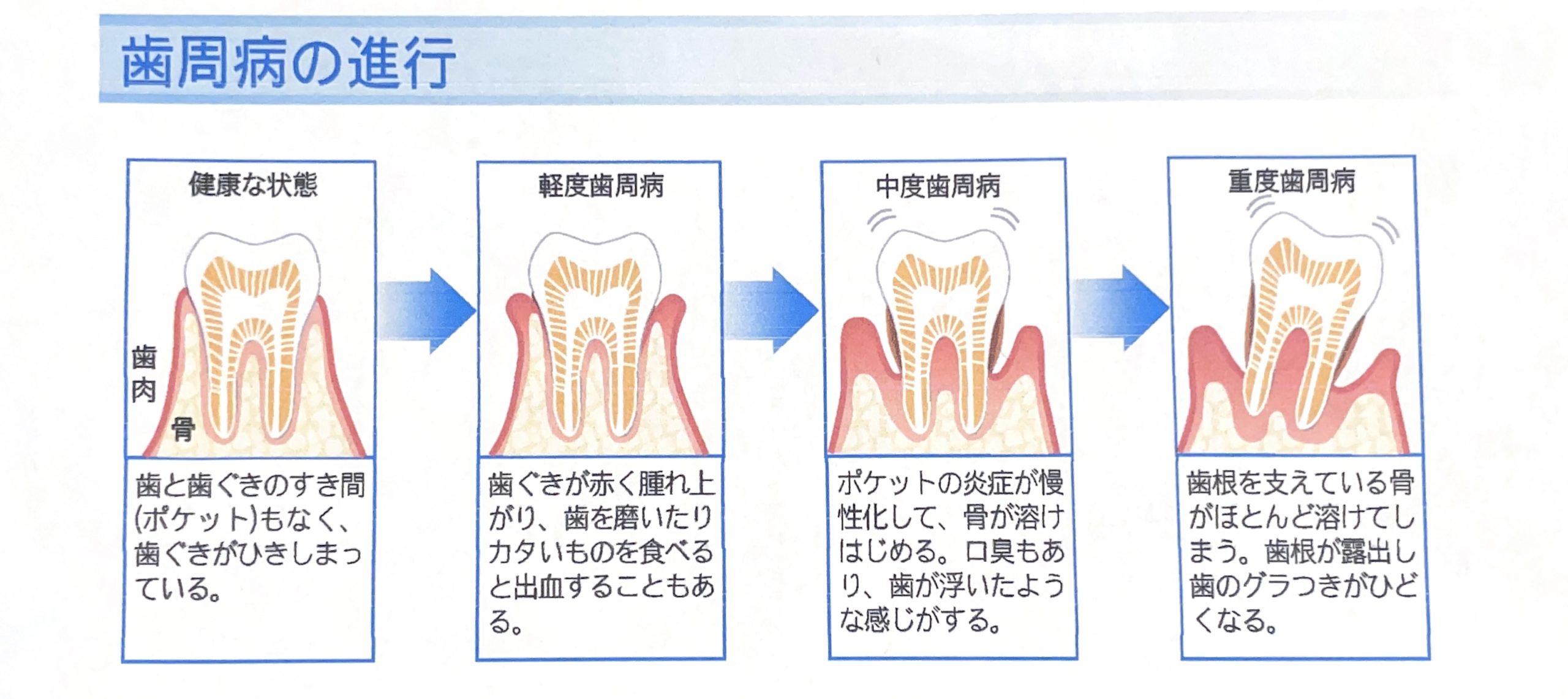

歯周病は自覚症状がない状態でどんどん進行してしまう…

歯周病の初期の段階は歯肉炎と呼ばれます。歯と歯肉の境目にプラーク(歯垢)が溜まり、細菌が出す毒素で歯肉が慢性の炎症を起こし赤く腫れています。この状態は、なかなか自分で気づくことが出来ません。

歯肉炎が進行すると、軽度歯周病と呼ばれるようになります。ここの段階で歯磨きの際に出血を伴います。

中度歯周病になると、ポケットの炎症が慢性化して、骨が溶けはじめます。口臭も伴い、歯が浮いたような感じがするようになります。

重度歯周病になると、歯根を支えている骨がどんどん溶けてしまいます。歯根が露出し、歯のぐらつきがひどくなります。

出血するからは歯を磨かないのは絶対にやめましょう!

「歯を磨くと出血するので磨くのをやめた」「出血が怖いからあまり磨かないようにしている」という患者さんも少なくはないと思いますが、そこで歯磨きをやめてしまう方が逆効果です。歯磨きをしないとプラーク(歯垢)はどんどん溜まっていき、細菌が繁殖するため、歯周病は悪化していきます。

歯周病にならないためにも自宅のケアと歯科医院では

〇自分に合った正しいブラッシング方法を知りましょう。

〇だらだら食べや間食を控え、規則正しい食生活を身に付けましょう。

〇歯周病は痛みや出血など、自覚症状が出てからでは治療と時間に費用がかかります。定期的に検診を受けて、衛生士によるブラッシング指導とはの掃除をしてもらいましょう。

まとめ

歯磨きで出血してしまうという方は一度歯科医院の来院をおすすめします。そして、定期健診を受けましょう。

3歳までで決まる、虫歯にならない歯

みなさんこんにちは。おとなとこどもの経堂歯科です。

コロナ感染拡大が続く中、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

辛い日々がもうしばらく続きそうですが、もう少しみんなで感染対策、自粛等がんばりましょうね!

さて、今日は小児の口腔内についてお話していこうと思います。

おとなとこどもの経堂歯科では、永久歯の虫歯ゼロを目標としてお子様の歯を見させて頂いています。

3歳まで虫歯ゼロなお子様は、大人になっても虫歯ゼロだと言われています。

それは、お口の中に虫歯菌がなければ虫歯になることはないからです。

そして、お口の中に虫歯菌が住み着いてしまうかどうかは3歳までに決まってしまうのです。

そのため、3歳まで虫歯菌の感染を防ぐことが出来れば、一生虫歯にならない・虫歯になりにくい口腔内環境になるのです。

まず、虫歯ゼロのお口の中をつくるために、日々の生活における『虫歯をつくるとしたらどうするか』を知っておきましょう!

🌼お子様の虫歯のなり方

虫歯になってしまう原因

歯

乳歯や生え立ての永久歯が虫歯作りに最適です。生えてから3年は未熟な歯なので虫歯になりやすいので注意です!

虫歯菌と砂糖

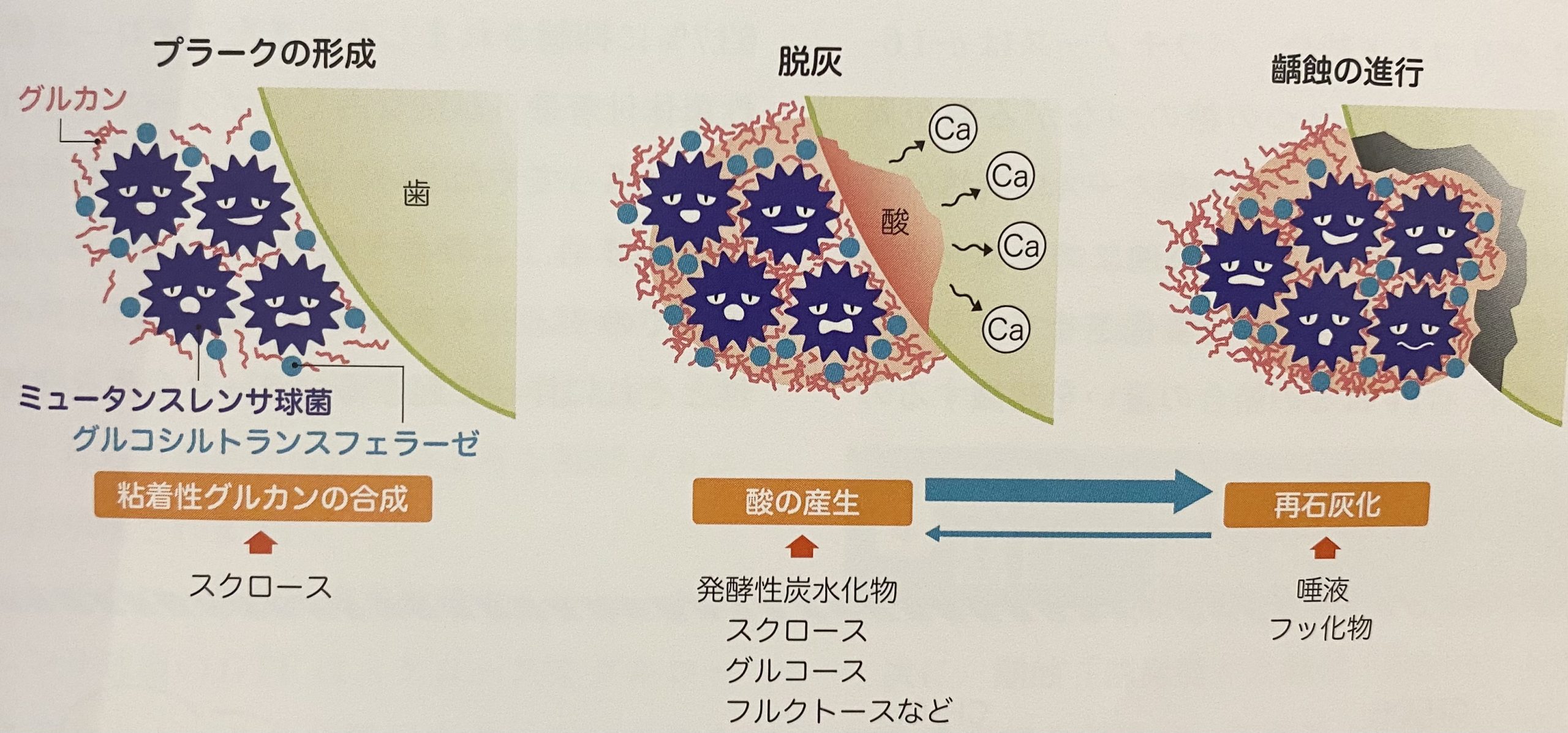

虫歯菌の代表ミュータンスレンサ球菌は砂糖を食べて歯の表面にしっかりくっつき、虫歯を作ります。

炭水化物

虫歯菌は砂糖などの甘いものも好きですがいつも食べている、ごはん・パン・ポテトチップスと言った炭水化物も大好きなのです!

「ステップ1 虫歯菌をうつす」

虫歯があるご家族やお友達から食べ物や唾液(つば)をとおして、虫歯菌が移ります。

「ステップ2 虫歯菌を増やす」

砂糖をたっぷり頻繁に取ると、虫歯菌が歯の表面にしかりくっつきます。

毎日の歯磨きをいい加減にしているとしっかりくっついた虫歯菌達は増えていきます。特に、歯と歯の間や噛む面の溝などに虫歯菌はよく育ちます。

「ステップ3 ダラダラ食べて歯を溶かす」

虫歯菌の仲間が増えれば、あとは虫歯ができるのを待つのみです。虫歯菌は、ごはんやおやつなど口に入ってきた食べ物(炭水化物)から酸を一生懸命作り、歯を溶かします。 Googleより参照

Googleより参照

歯が溶けはじめてもすぐには穴はあきませんが、歯に付いている汚れを取り乾燥させると歯の表面が白く濁っているのが分かります。(脱灰)

これが初期虫歯です。※この時はまだ痛みは出ません。

さらにいい加減な歯磨きとダラダラ食べを続けていくと溶かされた歯に、やがて穴が開いてきます。これで立派な虫歯の完成です。

🌼虫歯ゼロのお口をつくるには

虫歯は、歯のある人なら誰でもなりうる病気です。

虫歯は遺伝ではなく、生まれてから間もなくつくられる虫歯になりやすい環境と、その後の習慣によるものです。お子さんが小さい頃から正しい習慣を身に着けることで、虫歯になりにくい環境をつくることができます。

まずは、“虫歯菌を定着させないこと”そして、“丁寧な歯磨き”と“規則正しい食生活”を心がけて、虫歯ゼロのお口をつくりましょう。

☆虫歯菌を定着させない

先ほどお話させて頂いたように、虫歯菌は3歳頃までに歯の表面に定着します。その量が少なければ虫歯になりにくいお口の環境をつくることができます。まずは、虫歯治療や歯科医院での定期的クリーニングでご家族のお口の中をきれいにして、お子さんの砂糖の摂取やダラダラ食べに注意しましょう。

☆丁寧な歯磨き

歯は、でこぼこしていたり隣の歯とくっついていて、磨きにくいところが沢山あります。そういう場所にプラーク(歯垢)は溜まりますので、平らな部分だけでなく、デコボコした噛む面や歯と歯の間の狭いところも丁寧に磨くようにしてください。歯を溶かすプラーク(歯垢)が歯の表面になければ、虫歯はできません。きれいな歯で虫歯ゼロです。

☆規則正しい食生活

虫歯菌は甘いものでも、甘くなくても炭水化物から歯を溶かす酸を作ります。しかし、食べない間は唾液が歯を守ってくれています。

ダラダラ食べをせずに、食事や間食の時間を決めて規則正しい食生活で虫歯ゼロです!

このように、虫歯になってしまうには必ず原因があります。

原因を改善して、虫歯ゼロの口腔内をめざしましょう!

6歳~14歳児の磨き方ポイント

こんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です🦷

7月もあと2日ですね。今年もあと5か月と思うと、時が経つのは早いなと実感しています。

前回、0~5歳児の仕上げ磨きのポイントについてお話しました。

今回は、6歳~14歳児の磨き方のポイントについてです。

6~8歳児と9~14歳児でわけてお話しますね。

🌻6~8歳児

小学校に上がり、だいぶ自分のことはできるようになる時期。

「歯磨きは自分でできる!」と親の仕上げ磨きを嫌がり始めたりする子も…

ですが、口腔内は混合歯列期の真っ只中!幼若永久歯がプラークに埋もれていたり、

生え変わりで歯ブラシが歯面に当たらなかったりと凄く歯ブラシが難しい時期になる。

①しっかりプラークを除去できる歯ブラシの選択が重要

毛先が開ききった歯ブラシを使っていませんか?口の大きさにサイズは合っていますか?

②本人には、歯ブラシは毛先を歯に当てること、6歳臼歯が萌出している場合には小窩裂溝の磨き方や前歯部の歯頚部など、

ポイントを絞って指導する

③仕上げ磨きがますます重要であること

本人だけでは磨きにくい部位があるので、その部位を重点的に仕上げ磨きする

ゴロンと寝て口の中を見る姿勢から、立位に変更しても良い

④・おやつの量を決める ・時間をかけずに(15分以内に食べ終える)

・リスクのある食物の足し算をしない

(甘いものとスポーツ飲料やスナック菓子と炭酸飲料など。おやつを食べるなら、合わせる飲み物は水かお茶にする)

⑤フッ化物配合歯磨剤の使用(6歳以上には950ppm 使用量は1㎝程度)

ハイリスクの子にはフッ化物入りのジェルを使用すると◎

⑥仕上げ磨きをしてあげられる時間がない時には子供用電動歯ブラシを使うのも効果的

自分磨きの時でも、圧倒的にプラーク除去率が上がる。ただし、間違った使い方をしていては意味がありません!

必ず、歯科衛生士のブラッシング指導を受けることをおすすめします。

🌻9~14歳児

①乳臼歯の生え変わりの時期。萌出しきってない歯の磨き方が大事

9歳以上になると自分磨きで終えることが多くなる。この年齢は、乳臼歯から小臼歯へ生え変わり、7番(第二臼歯)が萌出する時期。

この時に必要なのは「凹凸の状態をどうブラッシングするか」

萌出しきってない歯は低位にあり、歯ブラシが届かないことが多い、歯質が幼若なのでカリエスリスクが高くなり、

萌出しきった時にはもう初期う蝕に罹患していることも…

②デンタルフロスの使用開始

小学校高学年になると補助清掃用具も本人が使用できるようになる。小さい頃から行うことで習慣化にも繋がる

6~14歳の時期は本人への「習慣づけ」に最も適している時期です!!

この時期は自分磨きと仕上げ磨きが特に重要です。カリエスフリーの歯を目指していきましょう!

読んで頂き、ありがとうございました。では、また!!

小児年齢別仕上げ磨きのポイント

こんにちは!

昨日は七夕でしたね!また今年も天気があまり良くありませんでしたね(´;ω;`)

皆さんは何かお願い事はしましたか?? その願いが叶いますように。。。

ところで、こちらを読んでくださっているお母さん!お父さん!毎日の仕上げ磨き苦労されていませんか??

当院にも沢山のお子さんが来院していますが、ご両親皆さん、口を揃えて

「仕上げ磨きをなかなかやらせてくれない」「仕上げ磨きでどこを重点的に磨いたら良いのか分からない」等々…

とりあえず仕上げ磨きをしてる方が多いのではないでしょうか。

本日は、年齢別に合わせた仕上げ磨きのポイントをお話します。

仕上げ磨きは9歳までやるのがベストです。

小児は低年齢児であればあるほど「仕上げ磨き」が重要になります。

🌻低年齢児(0~2歳)

①上唇小帯にあたらないように注意

上顎は上唇小帯を利き手と逆の人差し指で押さえながら磨き、歯肉方向から切縁方向に動かしながら磨く←小帯を傷つけない為

②歯磨きは気持ちいいと子供に思ってもらうことが一番大事

③臼歯の小窩裂溝部は奥から手前方向に磨くことの徹底←咽頭の方に歯ブラシが誤っていかないようにする為

④小窩裂溝部はグルグル磨き

歯磨きを嫌がる子なら、尚更歯ブラシは難しい。嫌がらない子でもジッとしていられなかったりするので

「動いてしまうかもしれない」時は前後のストロークはせず、グルグル磨くことで歯ブラシの動きを最小限にしながら、小窩裂溝部のプラークコントロールをする

⑤幼児は昼寝をする子がほとんど。その昼寝中に唾液量が減少し、う蝕が進行しやすくなる

なので、昼寝前に歯磨きができるのが理想。難しければ、カーゼなどで拭うと良い

⑥歯が萌出し始めたら歯磨きを始める

⑦口腔内に物が入ることに慣れさせる

⑧事故防止の為に子供に歯ブラシを持たせたら絶対に目を離さない

🌻3~5歳児

①全顎仕上げ磨きが大事

この時期は「自分磨き」が少しづつできるようになるが、不十分なことが多い為、全顎仕上げ磨きがとても大切

②ジッとしていられない子には2回に分けて仕上げ磨きを

この年代の子は仕上げ磨き中で全顎を綺麗に磨かせてくれる程、長い間ジッとしていられない

→朝晩2回に仕上げ磨きを分けること(朝は上顎 夜は下顎を必ず磨く)

一日一本の歯が、一日のうちに一度は綺麗になるというところをまずは目標に!!

③仕上げ磨きの姿勢はゴロンと寝かせて行うのが安全

④使用する歯磨剤は必ずフッ素入りのもので500ppm 使用量は5㎜程度

⑤自分磨きの時はフッ化物配合歯磨剤、仕上げ磨きの時にフッ化物配合のジェルタイプを使うと良い

⑥仕上げ磨き用の歯ブラシは「仕上げ磨き用」となっている製品を使う

理由は、ヘッドが小さく、ネックが細いのが特徴であり、仕上げ磨きは力が入りやすく、硬い歯ブラシが歯肉に当たると痛みを感じやすいので硬さはSを選ぶと良い

今日は、0~5歳児の仕上げ磨きのポイントについてお話しました。

次の機会に、6歳以上の仕上げ磨きのポイントについてお話します!

分からない点ございましたら、気軽に当院にお越しください!!お待ちしております。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。では、またの機会に~

デンタルフロスってどう使うのが正解?

こんにちは!

7月に入り、ここ数日猛暑日が続いていますが、体調いかがでしょうか。

本格的に夏が始まってきている感じがしますね!!

今週は連日雨の日が多くなるみたいなので急な温度変化に気を付けて下さいね。

では、今回はデンタルフロスについてお話させて頂きます。

よく私達歯科衛生士もブラッシング指導の時にデンタルフロスを指導させて頂きますが、なかなか本当の使い方を知っている方は多くいないのではないかと思います。

まずは、種類についてです。

①糸タイプ ②ホルダータイプ(Y字型・F字型)

次に、それぞれの使い方についてご説明します。

①糸タイプ

~持ち方~

・フロスを約40㎝程(指先から肘まで)の長さに切る

・フロスを中指に2,3回巻き付ける

※この時、両手の間隔が10~15㎝になるように巻き付ける

・両手の親指と人差し指でつまんでピンとはる

※糸が張っていないと、狭いコンタクトポイントを通過しない為、『しっかり糸を張っている状態』にすることがポイント

~挿入の仕方~

・歯と歯の間に斜めにスライドさせながら、前後にゆっくり動かし、歯茎の下あたりまでゆっくりと引き下げ、徐々に歯冠の方まで動かしていく

※力まかせに無理に挿入すると歯茎を傷つけてしまうので注意!!

・フロスを歯に引っ掛けるようにして、上下に動かし、歯の側面に沿わせ清掃する

糸タイプは必ず『一度挿入した場所は使用しないこと』

②ホルダータイプ

今からフロスを購入しようと考えている方はこちらのタイプをお勧めします。

また、不器用な方、不慣れな方、補助用具を初めて使用する方にもお勧めです。

Y字、F字と種類がありますが、Y字型の方が奥歯は挿入しやすいです。

~挿入の仕方~

糸タイプ同様、フロスを歯に引っ掛けるようにして、上下に動かし、歯の側面に沿わせ清掃する

※ノコギリを動かすイメージで動かすと◎

ホルダータイプは一度使用したら破棄ではありません。

使用後は必ず流水下で水洗してから、次の歯間部に使用しましょう。

糸のほつれが見られたら交換時期です!

Q どうしてデンタルフロスを使った方がいいのか??

A 歯ブラシだけだと歯間部は十分に磨けていないことの方が多いから。

ブラッシングのみのお掃除で61%

フロスも追加してお掃除すると79%

のプラーク除去効果があると言われています。

そこで、デンタルフロスを使って、歯ブラシでは届かない、歯の側面や歯間部についている食べかすや

虫歯や歯周病の原因であるプラークを取り除き、予防していきましょう。

フロスを使うタイミングは歯磨剤に含まれる各種薬剤を行き届かせる為に歯ブラシのブラッシング前に使用して下さい。

以上、デンタルフロスについて今回お話させて頂きました!少しでもなるほどなぁと思って頂けたら嬉しいです。

どうやって使ったらいいのかわからない等ございましたら気軽に当院にお越しください!!

私達歯科衛生士が一緒にご指導させて頂きます!!

ではではこの辺で~ 下半期も頑張りましょう!!

ブラッシング圧とブラシの交換時期

こんにちは😀

おとなとこどもの経堂歯科です❕

突然ですが皆さんは歯磨きの際に「ブラシの力のコントロール」を意識していますか?

強すぎるブラッシング圧は口腔内(お口の中)に悪影響を及ぼします。

歯の摩耗(くさび状欠損)

歯と歯肉の境目に位置する「歯頚部」で歯質の欠損が生じた状態。

歯肉退縮

歯の周りを覆う歯肉が下がってしまう状態。

フェストゥーン

歯肉がロール状に肥厚し歯の周りを取り巻いている状態。

クレフト

クレフト

歯肉にできたUもしくはV字型の縦の裂け目

などは強いブラッシング圧下で見られる変化です。

せっかくブラッシングを頑張っているのに、力の入りすぎでむしろ口腔内の健康状態を悪化させているケースも少なくありません。

だからこそブラッシング圧(力のコントロール)は重要です。

口腔内を見て、このような症状がみられる場合には一度自分の磨き方を確認してみましょう。

拳を握りながら磨く(パームグリップ)持ち方をしているのであれば、ペンで字を書くように(ペングリップ)持ち方を変えてみましょう。

ただ、歯ブラシの持ち方や力の入れ方は、定着するまでには時間がかかるものです。

持ち方を変えるには

①利き手の反対の手を磨いている肘に添える

②壁によりかかって磨いてみる

など「力を入れない」ことを意識してみてください!

力の加減は毛先の開き方で確認しましょう!

力が入りすぎていると歯に毛先が当たりません。優しい力で小刻みに動かしましょう。

力のコントロールも重要ですが歯ブラシの交換時期も重要です。

①プラーク除去率が低下する

1ヵ月(1回3分間/1日2回)磨いた歯ブラシのプラーク除去率は、新品の歯ブラシと比べると約26%も低下します。

歯ブラシの交換は1ヵ月が目安です。

②細菌の増殖

1ヵ月使用した歯ブラシには約1億個の細菌が付着していると言われています。細菌数が増加した歯ブラシを口腔内に入れるのは望ましくないので、定期的に新しい歯ブラシに交換することは重要です。

歯ブラシの交換のめどは1ヵ月に1本ですが、日本では歯ブラシは、年間でおよそ3.5本~7.3本しか交換されていないというデータもあります。つまり2~4か月に1本ペースと解釈できます。

これでは徐々に歯ブラシが劣化し、ブラッシングしていてもプラークが除去されていないと考えられます。

ですので決まった日に毎月交換するなど工夫をして新しい歯ブラシで健康な口腔内を作っていきましょう❕

このように1つ1つ意識をしてみることで、健康な口腔内環境を作っていけます。頑張って磨いていきましょう😀

仕上げ磨きのポイント!

みなさんこんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です😀

「仕上げ磨きがうまくできているかわからない」

「暴れてしまい全然磨けない」

そんなお悩みのある方へ、今日は小児の仕上げ磨きのついていくつか説明していきます!😀

①低年齢児

上唇小帯に当たらないように注意

上の歯は上唇小帯を利き手と逆の人差し指で押さえながら磨きます。

磨き方は歯肉方向から切縁方向に動かします。

仕上げ磨きで子どもが痛い思いをすると「痛い=痛いこと」と認識してしまうので「歯磨き=気持ちいい」を目指しましょう。

臼歯(奥歯)の小窩裂溝部(噛む面)は喉に注意

奥歯の仕上げ磨きは「奥から手前方向に磨く」を徹底します。

往復運動をしてしまうと誤って喉に歯ブラシがいってしまうからです。

小窩裂溝部(噛む面)は「ぐるぐる磨き」

歯磨きは嫌がらないけど、動いてしまう子は少なくないと思います。

歯磨きを嫌がる子ならなおさらブラッシングは難しいです。

「動いてしまうかもしれない」時には前後に磨くのではなく、ぐるぐると磨き、歯ブラシの動きを最小限にしながら小窩裂溝部(噛む面)のプラークコントロールをします。

危険は最小に!

「危険は最小に」することが何より重要です。

歯磨きが苦手で暴れてしまい、歯ブラシで磨けない子にはガーゼでのお掃除をしましょう。

②3~5歳児

保護者による全顎仕上げ磨きが大事!

この時期は「自分磨き」が少しずつできるようになってきます。

ですがプラークコントロールは本人だけでは不十分です。

ですので本人に磨いてもらってから保護者が仕上げ磨きをしましょう。

じっとしていない子には2回に分けて仕上げ磨きを!

この年代の子は仕上げ磨き中で、全顎をきれいに磨かせてくれるほど長い時間じっとはしていられません。

そういう子には「仕上げ磨きを朝晩2回に分ける」ようにしましょう。

(朝は上の歯、夜は下の歯など)

集中できている時はできるだけ広範囲を磨きましょう☺

この時期はしっかりプラークを除去できる歯ブラシの選択が必要です。

歯ブラシが開いていないかチェックする

歯ブラシの毛先が開いていると、プラーク除去率も落ちますので。1ヵ月立っていなくても毛先が開いていたら交換しましょう。

フッ化物配合歯磨剤やジェルを使用する

自分磨きの時にはフッ化物配合歯磨剤を使用し、ハイリスクの子には仕上げ磨きの時にフッ化物入りのジェルを使用します。

仕上げ磨きの後は飲食せず早めに就寝してもらいます。そうすることで。寝ている間の口腔内フッ化物濃度が低下せずに再石灰化が期待できます。

このように年齢別に指導方法が変わってきます。

最初はうまくできなくても徐々に慣れていきましょう😀

その頭痛、歯ぎしりのせいかも?!

みなさんこんにちは!

おとなとこどもの経堂歯科です!🍀

梅雨入りを控え、不安定な天候が続いておりますが、お障りなくお過ごしでしょうか?☔

突然ですが、みなさん朝起きるとなんだか顎が痛かったり、虫歯でもないのに歯が痛んだり、肩こりや頭痛がひどかったり、なんてことありませんか?

もしかするとその原因は「歯ぎしり」によるものかもしれません。

そもそも歯ぎしりとは?

歯ぎしりとは睡眠時、無意識のうちに上下の歯をこすり合わせている状態を言います。

歯ぎしりは次にあげる3つに分けることができます。

歯ぎしりの種類

① グラインディング(歯ぎしり) 良く一般的に歯ぎしりと言われるもので、上下の歯をこするタイプで、ギリギリと音が出ます。

② クレンチング(食いしばり) 音を鳴らさずに歯を強くかみしめるタイプで、周りに気付かれる事が少ないです。

このタイプの場合は特にグッとかみしめている事がありますので、筋肉の疲労が顕著にあらわれます。

③ タッピング(上下歯列接触癖) 上下の歯をを小刻みに上下にかみ合わせるタイプです。

カチカチと音が鳴ります。

歯ぎしりの原因

歯ぎしりが起こるメカニズムはいまだ完全には解明されていませんが、ストレスやかみ合わせなどから引き起こされていると言われています。

歯ぎしりをするとよくない理由

①歯が欠けたり、割れたりしてしまう 歯ぎしりでの強い力が加わると、歯が削れたり、欠けたり、穴が空いたりします。

それにより、虫歯でもないのにしみたり、知覚過敏を起こすことがあります。

②詰め物、被せ物がとれてしまう 過度な力が加わることで、歯のつめ物やかぶせ物が欠けたり、取れてしまうことがあります。

③顎の関節が痛む 歯に大きな負担がかかると、顎の関節まで圧迫され、顎が痛くなったり、音がしたり、口が開きづらくなったりする要因にもなります。

④肩凝り、頭痛がする 歯に大きな負担がかかると、周りの筋肉も緊張します。

お口周りの筋肉は肩や首や頭にもつながっているため、歯ぎしりは肩こりや頭痛の原因にもなると言われています。

マウスピースの活用

歯ぎしりから歯を守るために 歯と歯が接触しないよう緩衝材としてマウスピースを使用することにより、歯に加わる力を分散させることができ、歯やつめ物・かぶせ物が欠けたり割れたりするのを防ぐことができます。また、顎関節症の改善や筋肉の緊張を解消する効果もあります。

歯ぎしりについて少しでも知っていただけましたでしょうか?

相談、ご不明な点ありましたら気軽に当院のスタッフまでお問い合わせください。

シーラントでむし歯予防

こんにちは!

おとなとこどもの経堂歯科です!吹く風に初夏を感じるこの頃ですが、お変わりはありませんか?

むし歯の予防処置

シーラントはフッ素塗布と並んで小児によく行われる虫歯の予防処置です。 処置として、奥歯の溝をプラスチック樹脂の一種で埋めることになります。

シーラントは奥歯の歯の噛む面の溝にプラスチックのようなものを埋めることにより、歯の溝の部分に出来る虫歯を予防する処置です。

乳歯や生えて間もない6歳臼歯に行います

主に生えて間もない6歳臼歯や奥歯に行います。

シーラント治療は、生えたての永久歯や乳歯であれば保険診療で行うことが出来ます。

お子様の歯の溝が深い場合などには極めて有効な予防歯科方法です。

痛みがありません

シーラントは歯を削らないために痛みがありません。お子様に優しい治療と言えます。

溝を埋めて虫歯予防

奥歯の溝は、汚れがたまりやすい場所。特に、生えたての歯は未成熟で溝も深いので、ケアをしないと虫歯になりやすいのです。

フッ素配合のレジンという素材で歯の溝を埋めることで食べカスや汚れが溝に入らないようにして虫歯を防ぎます。

生えたての永久歯を守ります

シーラントを行うタイミングは、奥の永久歯が生え始めた時が目安になります。

生えたばかりの永久歯は歯質や、背が低く磨きにくいため、初期虫歯になりやすいという特徴があります。シーラントをすることで虫歯を防ぐことができます。

歯を削らなくて済む

シーラント治療をすると、歯を削らなくて済むことが多いです。

虫歯が悪化してしまうと、歯を削ることになってしまうことがほとんどです。虫歯になって苦しい思いをしない為にも、シーラント治療で予防します。シーラント治療自体にも歯を削る作業はありません。

シーラントを行う際の注意事項

シーラントは歯の溝に薄く伸ばして詰めています。そのためあまりものを強く噛んだり歯ぎしりしたとき、ガムやグミなどを食べた際にはずれてしまうことがあります。その際には再度シーラントを行えば問題ありません。

シーラントをしたからと言って安心しても虫歯にならないのは歯の溝のみです。そのため歯と歯の間の虫歯や側面の虫歯などは予防できないため、ブラッシングは従来通りしっかり行う必要があります。

シーラントの耐久性

シーラントは、通常は数年は再処置は必要でないと言われています。しかし、何かの拍子で剥がれてしまったり、シーラント自体がもともと薄く、奥歯で硬い物を噛んだ時に割れてしまうこともあります。

またグミやガムなどを良く食べる方はどうしても外れやすいようです。

シーラントが取れてしまった場合はそのままにせず、すぐに新しいシーラントを施すことが大切です。完全に取れているのであればまだ良いのですが、中途半端に残っていると反対に虫歯になりやすくなることがあるからです。

定期検診の時に、しっかりと歯にシーラントがくっついているかを確認し、必要であれば古いシーラントを取り除き、新たにシーラントをすることもあります。

シーラントの効果

歯の表面が滑らかになるため、歯垢や食べ物が詰まりにくくなり、歯磨きもしやすくなります。

シーラントをした歯は、シーラントをしていない歯に比べると、4年以上で60%も虫歯予防効果があることが研究結果でわかっています。

ただ予防できるのは噛む面のむし歯のみなので、歯磨きは従来通りしっかり行うことをおすすめします。

妊娠期のケアもしっかり!

みなさんこんにちは🐭

おとなとこどもの経堂歯科です!

今日は妊娠期の口腔ケアについてお話させて頂きます。

妊娠中はつわりがひどくお口の中のお掃除が十分にできなくなったり、女性ホルモンの分泌が増加してムシ歯と歯周病原菌が変化・増加など口腔環境が悪化してムシ歯や歯周病(特に歯肉炎)の発症と進行のリスクが高まります。

●注意が必要なお口のトラブル

①妊娠性歯肉炎

②口臭が発生しやすくなる

③ムシ歯になりやすい

④口内炎になりやすい

⑤親知らず

妊娠により女性ホルモンが増えることでお口の中の状態は大きく変化しトラブルになりやすいです。したがって妊娠期にはフッ素応用が欠かせません。しかし歯磨き粉を使用すると気持ちが悪いなどの問題も生じてきます。

●つわりがひどい場合のケア

小さめのヘッドの歯ブラシに薄い味の歯磨き粉を付けたり、フッ化物洗口を使用するもの良いです。

一日のうちで体調の良い時間に歯を磨きましょう!

歯磨きできないときにはデンタルリンスや水でブクブクうがいするのも良いです!

●フッ化物は赤ちゃんや授乳に影響しない

妊娠期のフッ化物応用は赤ちゃんに悪影響を及ぼしたり、授乳期は母乳にフッ化物が移行したりするのではと心配する方がいらっしゃいますが、そのような事実はありません。ですのでムシ歯予防に効果的なフッ素配合の歯磨き粉を使用するのがおすすめです。

●赤ちゃんの虫歯はお母さんの影響が大きい

出産後は日々の仕事や家事などで忙しくなり、つい歯磨きがおろそかになりがちです。お母さんのお口の環境がよくないと赤ちゃんにも細菌をうつしてしまうりすくがあるため、しっかりをお口のケアをしていきましょう。

●出産後も気を付けましょう!

生まれたばかりの赤ちゃんのお口にはムシ歯の原因となる細菌(ミュータンス菌)はいませんが、乳歯が生えてくると乳歯に付着して定着します。家族が使ったスプーンで赤ちゃんに食べさせたり、噛み砕いたご飯をあげたりすることによって実は赤ちゃんにうつしています。ですのでできるだけスプーンやお箸の共有を避けるなどして、できるだけ細菌の定着時期を遅らせましょう。

お母さんにむし歯があると子どものムシ歯のリスクも高まります。

ですのでしっかりとケアをしていきましょう。

●歯周病と早産の関連性について知っていますか?

歯周病の妊婦さんは歯周病でない妊婦さんに比べて約5倍も早産になりやすいです。

歯周病というのは歯を支えている歯ぐき(歯肉)や歯槽骨を破壊する炎症性の病気です。

妊娠期には女性ホルモンの増加により炎症に対する反応が増し、口の中での歯周病原菌が繁殖しやすくなります。歯周病になると体内の自分を守ろうとする細胞から、出産のサインになる物質が過剰に作られます。さらに子宮収縮を促進させる物質も作られ早産につながることがあります。

以上のことから妊娠前からの歯周病予防や治療、ケアはとても大切になってきます。元気な赤ちゃんのためにも頑張りましょう🐭

小児歯磨きの重要ポイント🦷

みなさんこんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です。

寒暖差で体調を崩されていないですか?質のいい睡眠とバランスのいい食事で免疫をあげていきましょう!

何度かお話させて頂いたことがあるかとおもいますが、今日は小児の歯磨きの重要ポイントについてお話させて頂きますね!

🌼低年齢児

歯が萌出したら、歯磨きを始めます。まずは口腔内にものが入ることを慣れさせてください。事故を防ぐため、お子様に歯ブラシを持たせたら絶対に目を離さないで下さい。小帯は指で排除して仕上げ磨きをしてください。乳臼歯の仕上げ磨きは前後の往復運動をせずに、奥から掻き出すように一方方向に磨いて下さい。お昼寝前もプラークを除去して下さい。歯ブラシでのブラッシングが難しければ、ガーゼなどで拭いて下さい。

🌼3~5歳

仕上げ磨きを嫌がる場合、朝晩の仕上げで磨くポイントを分ける。子供の集中力が続いている間はできるだけ広範囲を磨く。1日一回はどの部分もきれいにする。急に顔をうごかすことがあるためゴロンと寝て行うのが安全。セルフケアグッズはフッ化物配合歯磨剤(500ppm)の使用を始める。歯磨剤などの使用量は5mm程度。歯磨剤は子供の手の届かないところで保護者が管理する。歯ブラシは仕上げ磨き用と本人用は分けた方がいい。歯ブラシは噛むと毛先が開きやすくなるので、一か月たたなくても開いてきたらこまめに交換する。仕上げ磨き用の歯ブラシは「仕上げ磨き用」となっているものを使用して下さい。そして毛の硬さはソフトの柔らかいものを使用しましょう。

🌼6~14歳

食後はブラッシングしてください。鏡を見て磨くようにしましょう。全体的に歯ブラシを移動させることを意識してみてください。歯ブラシは一ヵ月交換ですが毛先が開いてきたら一ヵ月たたなくても交換してください。デンタルフロスの使用を開始し、歯ブラシ+補助清掃用具をあわせて使用します。セルフケアグッズは、フッ化物配合歯磨剤(950ppm)の使用を始める。歯磨剤などの使用料は1cm程度にしましょう。少量洗口しましょう。仕上げ磨きがまだ必要な時期です。間食は短時間で食べ終えられる量にしましょう。また、飴やキャラメルなど、リスクの高いものは避けましょう。それぞれの生活習慣にあわせながら無理せず頑張っていきましょう。

補助清掃用具について

みなさんこんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です。

春を通り越して夏が来たと思ったら、また冬のような寒さがもどってきたり。寒暖差で体調を崩さないよう気を付けましょうね(‘ω’)

さて、今日は補助清掃用具についてお話させて頂きます。みなさんは補助清掃用具、使用していますか?歯医者さんに行ったとき、フロスをつかっていますか?歯間ブラシを使っていますか?などと質問されたことありますよね。フロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具は本当に大切な役割なんです。

🌼デンタルフロス

まず、歯面に沿わせて使用します。横から見たときはエックス方向になっています。糸タイプのデンタルフロスを使用する場合は、しっかり糸を張っている状態にすることが大切です。糸が張っていないと狭いコンタクトポイントを通過しないためです。そして糸タイプの場合は必ず1度挿入した場所は使用してはいけないのです。短く切って使用し、同じ糸の同じ部分で全歯間部を清掃しても良いと思っている方は多いんです。同じ部分を使用すると、汚れのお引越しになってしまいます。不器用な方、不慣れな方、補助清掃用具を初めて使用する方にはホルダータイプがおすすめです。ホルダータイプを使用する場合は一度使用後は必ず流水下で水洗してから次の歯間部に使用してください。複数回使用可能のデンタルフロスは切れるまで使用するのではなく、糸のほつれが見られたら交換するようにして下さい。糸がほつれて細くなるとプラークの除去率も低下するんです。歯磨剤に含まれる各種薬剤をいき届かせるため、歯ブラシのブラッシング前に使用することが効果的です。

🌼歯間ブラシ

歯間ブラシも歯ブラシと同じく、毛先で汚れを取り除く用具です。そこで選択するサイズは、スカスカでもぎゅーぎゅーでもなく歯間のスペースよりも少し小さめのものを選ぶことがポイントです。また、歯面は湾曲しているため、咬合面から見てx方向に動かします。1度挿入しプラークのついた歯間ブラシは汚れのお引越しをさせないため、1度挿入しプラークのついた歯ブラシは隣の歯間部に移る前に水洗しましょう。ワイヤーが折れていなくても、毛がへたってきたら交換します。ワイヤーが折れるまで使用される方が多いですが、毛でプラークを除去しているということがポイントです。

歯間のプラークを100%とした場合、歯ブラシだけで除去しようとしても磨けるのは58%、歯ブラシ+デンタルフロスで86%、歯ブラシ+歯間ブラシで95%といわれています。

このように、補助清掃用具は必要不可欠です。補助清掃用具を使用していない方がいらっしゃれば、今日から使ってみましょう!使い方で分からないことがありましたら歯科衛生士にお気軽にご質問下さいね!

歯磨き粉って、なぜ必要?

みなさんこんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です🌼

今日は歯磨剤(歯磨き粉)についてお話させて頂きますね!歯磨剤を使用する目的って何でしょうか。

歯磨きって水だけじゃだめなの?と思っている方もいるのではないでしょうか。私も以前はそう思っていました。

歯磨き粉を使う理由は「清涼感がありさっぱりするから」「薬剤がはいっていることで虫歯や歯周病の予防に効果があるから」という答えが考えられると思いますが、それ以外のメリットとしては「歯磨剤をつけた方がプラーク除去効果が高い」「歯磨剤を付けて磨くとプラーク付着量が減少する」ということが分かっているんです。

このように歯磨剤にはプラーク除去力をあげ、そしてプラークそのものを付着しにくくするという効果があるのです。その他にも歯周病やう蝕予防だけでなく知覚過敏症状を軽減したり着色を除去しやすくなるなど、歯磨剤の効果は様々です。

みなさんは歯磨剤の後ろに記載されている成分表などを見たことはありますか?それぞれの成分についてご説明させて頂きますね。

清掃剤(研磨剤)、、、歯の表面を傷つけずにプラークやステインなど歯の表面の汚れを落とす

湿潤材、、、歯磨剤に適度な湿り気と可逆性を与える

発泡剤、、、口中に歯磨剤を拡散させ汚れを除去する

粘結剤、、、紛体と液体成分を結合させ保型性や適度の粘性を与える

香味剤、、、香味の調和を図る、爽快感と香りをつけ、歯磨剤を使いやすくする

保存料、、、変質を防ぐ

次にフッ素成分についてです。現在日本で販売されている歯磨剤の約90%にはフッ化物が含まれています。フッ化物には以下三つの効果があります。

①初期う蝕の修復促進(再石灰化促進)

再石灰化とは酸により脱灰した歯面を補うことです。う蝕の原因菌が酸を産生するとエナメル質の成分であるカルシウムやリンが溶け出します。この溶け出したカルシウムやリンが溶け出します。この溶け出したカルシウムやリンは再びエナメル質に取り込まれてもとに再結晶しますが、このとき唾液中にフッ化物が存在するとこの再石灰化そ促進させてくれます。

②歯質強化

歯の成分ハイドロキシアパタイト(酸に溶けやすい)の結晶にフッ化物が作用するとフルオロアパタイトになります。フルオロアパタイトは酸に対して溶けにくく、また、溶けるときにもフッ化物を放出し再石灰化を促進します。

③う蝕原因菌の活動抑制

フッ化物は細菌の有機酸の生産を阻害します。

歯磨剤の重要性については以上のことでバッチリです☺続きまして、市販の歯磨剤と歯医者さんで売っている歯磨剤のちがいについてお話していきます。

歯科専売品と市販の歯磨剤の違いは、低発砲、低香味、低研磨性であるということです。そしてこの三つの性質は少量洗口に向いています。みなさんは歯磨きを終えた後、どれぐらいお口をゆすいでいますか?

フッ素入りの歯磨剤で磨いた場合などは、お口をゆすぐのは1回でいいのです。1回が、いいんです。大量の水で何度もお口をゆすいでしまうとせっかくお口の中にあるフッ素も一緒にながれてしまいます。このようなことから少量洗口が大切になってくるので、泡立ちにくく、香味が少ない歯科専販売の歯磨剤は少量洗口に適しているということになります。

歯磨き粉は沢山の種類があり、どれにしたらいいのか分からない!という方、沢山いらっしゃるのではないでしょうか。是非一度歯科衛生士に相談してみてくださいね。

自分に合った歯磨き粉を使ってお口の中の健康を保ちましょう!

年齢階級別ハミガキタイトルマッチ🥊🔥2

こんにちは!おとなとこどもの経堂歯科です!👶🏻🪥

前回『年齢階級別ハミガキタイトルマッチ🔥🥊!』の1〜14歳までををお送りしたかと思いますが、本日はそれ以上の年齢別でお話ししていこうと思います!!

『若者者(15歳〜)』

若年者は「あまり歯磨きを頑張らない(頑張れない)時期」です。私も中高生の時はそうで、部活やバイトに忙しく、歯磨きなんて二の次三の次でした、、歯医者さんでの定期検診なんて尚更、休みの日は遊び優先の日々、、、😰😰😰

この年齢期に大切なのは「効率的に歯磨きを行うこと」です❗️なるべく短時間で汚れを落とすことが一番効果が出やすいと言えます❗️

そこでオススメなのが「大きめのヘッドの歯ブラシ」です。

特にオススメなのが『LIONのgenkiシリーズ』です!大きいヘッドなのでお口に入れて磨けば、絶対毛先が歯面に当たって綺麗に磨ける歯磨きです🪥❤️🔥

コンパクトヘッドは小さい分、奥まで入り隅々まで磨けてくれますがその分時間はかかります、、ここではいかに!効率よく磨いてもらうのかがポイントになります^_^👆🏻🤍

食後3回歯磨きが難しい時期でも1日1回の100%磨きを目指しましょう!

虫歯になりやすい方は、虫歯予防効果の高いフッ化物配合歯磨剤の使用もオススメです!

つまり、この年齢は生活背景が重要視されるのでそれに合わすことも大切になってくるということです!🙆🏻♀️❗️

(バイトが深夜まである大学生、日中授業を受け部活をし、そのあと塾に行く高校生などなど、、、)

『成人期』

小児〜若年者のステージまでは虫歯予防メインでしたが、成人のステージになると「歯周病」に関しての指導が多くなります🧏🏻♀️🔥

仕事があり(夜勤がある方も、、)不規則な生活習慣の方もいて、飲酒される方、疲れてそのまま就寝してします方なと様々です。

また、体調も口の状態も大きく左右します❗️❗️❗️

疲れが溜まっていたり、風邪を引いていると歯茎も炎症を起こしやすくなります。ここでは、栄養の観点もポイントになりますね🥲🪥

ここでも若年者と同様「大きめのヘッドの歯ブラシ」に変更してもらう。もしくは電動歯ブラシも効率良く短時間でツルツルに磨けるのでオススメです👆🏻

『高齢者』

最後に高齢期。ここで重要なのが「お口の中の乾燥」です❗️加齢による唾液の量は減少してくることによって口腔内が乾燥します🥲

乾燥が原因で、唾液による自浄作用が低下しプラーク(細菌の塊)が厚く付くようになります、、、

まずは水分補給をしっかりしましょう👌🏻体重1キロに対して30〜40mlの水が必要と言われているので、1〜1.5Lくらい一日に摂取する意識を持つことが大事ですね♪

以上となります!どうでしたか??

また、自分に合った磨き方がわからない、知りたい方はぜひぜひご質問してくださいね!💓💓

あなたも歯磨きマイスター💓

みなさんこんにちは😃おとなとこどもの経堂歯科です!🪥

暖かくなったかと思えば、雪が降ってまた気温が下がったりと安定しない気候が続いていますがいかがお過ごしでしょうか?

さて!今回は!

『みんなもこれで歯磨きマイスター❗️❗️🪥』と題して歯の磨き方について部位別でお話ししていきます!

これを習得すれば貴方も100パーセント磨きができる!はず!!では早速行きましょうー!!

①上の前歯

上の前歯でよく磨き残しがちなのが、利き手側2番目の歯です。(側切歯と言われる歯)

理由は、『磨き方のクセ』です。右利きの方は、右上2番目の歯を境目(左利きの方は左2番目の歯)に、奥歯のブロックと前歯のブロックで磨き方を切り替えます😮😮

この時に、この歯だけ磨き忘れがでてきてしまうのです!

なのでこの2番目の歯だけピンポイントで磨けることができれば良いのです!

②下の前歯

下の歯で一番よく磨き残しがあるのは裏側(舌側)です。

下の前歯の裏側には『唾液腺』という唾液が出る管があり、そこの開口部になります。歯石ができやすい場所でもあるため、しっかり磨くことが大切になります🙆🏻♀️❗️🤍

しっかり磨くためには断然、縦磨きがオススメです!

特に歯のアーチが狭い方は歯の根元までしっかり当てていただきたいので、歯ブラシのかかとを見えなくなるまでスッポリ❗️と入れて磨いてみてください!

あとはイーー!と噛んだままで磨いててしまうと上の前歯が下の前歯を覆ってしまうため、下が磨けないということもあるので、軽く開けたままで磨いてみましょう!

③上の奥歯〜裏側〜

特にここは磨きにくく、私たち歯科衛生士でも指導が難しい部位です。

磨き方のイメージとしては『歯の面に毛先を直角に当てる』ことが大事になってくるのですが難しいところです、、、、

ここで大事なのは『鏡』です!鏡を見ながら歯磨きをきてみましょう!

コツとしては、(左側を磨く場合)顔を左に傾けて目線は鏡の方向に向けます。